処方箋の受付/受付回数と集中率

概要

- 受付回数(調剤基本料の施設基準、地域支援体制加算の様式3の3の計算で使用)・・・以下のリスト関わるものを除外。時間外加算より上は処方箋がない単独レセプトの場合、公費単独以下5つは健康保険に関わらない処方箋、間は調剤基本料と地域支援体制加算の除外公文より。

- 長期投薬又は後発医薬品に係る分割調剤に係る調剤基本料(5点)を算定すべき調剤

- 医師の指示による分割調剤に係る当該保険薬局における2回目以降の調剤

- 調剤管理料(在宅協力薬局が当該分析等を行い、在宅基幹薬局が当該点数を算定する場合に限る。)

- 服薬情報等提供料

- 服用薬剤調整支援料

- 外来服薬支援料1

- 外来服薬支援料2(在宅協力薬局が当該指導等を行い、在宅基幹薬局が当該点数を算定する場合に限る。)

- 退院時共同指導料

- 経管投薬支援料

- 調剤後薬剤管理指導料

- 在宅移行初期管理料

- 時間外加算

- 休日加算

- 深夜加算

- 夜間・休日加算

在宅患者訪問薬剤管理指導料、ただし在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。)の処方箋については、単一建物診療患者が1人の場合は受付回数の計算に含める。在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料在宅患者緊急時等共同指導料居宅療養管理指導費(ただし、単一建物居住者が1人の場合の処方箋については受付回数の計算に含める。)介護予防居宅療養管理指導費(ただし、単一建物居住者が1人の場合の処方箋については受付回数の計算に含める。)- 公費単独

- 生保

- 労災

- 自賠

- 自費

同一医療機関・複数診療科の複数処方箋受付は受付回数1回(歯科除く)、同一医療機関・同一日受付は受付1回(体調急変除く)。

分割調剤2回目以降と同一医療機関の別処方箋の同時受付も、受付回数1回とするならば、分割調剤2回目以降の5点は同時受付の場合算定できない。 - 集中率(特定の医療機関に係る処方箋による調剤の割合=調剤基本料の施設基準、地域支援体制加算の様式3の3の計算で使用)・・・上に同じ(ただし、

情報通信機器を用いた服薬指導を行った処方箋は分子と分母から除外一つの建物内又は一つの敷地内に複数の保険医療機関がある場合においては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算し、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数とみなして、処方箋集中率を算出。- 地域支援・医薬品供給対応体制加算においては

同一グループの保険薬局の勤務者とその家族の受付回数除外次のいずれかに該当する処方箋の受付回数は除外(注:処方箋の受付回数には参入し、処方箋集中率の計算からは除外)- ア 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合の処方箋

- イ 同一グループの保険薬局の勤務者(非常勤を含めた全ての職員をいう。)の処方箋

- ウ 同一グループの保険薬局の勤務者の家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋

- エ 介護保険法で定める介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、高齢者の居住の安定確保に関する法律で定めるサービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法で定める有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム若しくは認知症高齢者グループホームに入居する患者に係る処方箋(ただし、単一建物診療患者又は単一建物居住者が1人の場合の処方箋は除く。)

- 処方箋枚数(1月の処方箋枚数届で使用)・・・前年における総取扱処方箋数欄には、前年において取り扱った眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数を記載

処方箋の受付回数について

「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について

ア 「保険」、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険(健康保険、国民健康保険、退職者医療及び後期高齢者医療をいう。以下同じ。)、第1公費及び第2公費に係る処方箋の受付回数を記載すること。なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の処方箋の受付回数は、「公費①」の項に記載すること。

ただし、第1公費に係る処方箋の受付回数が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る処方箋の受付回数を省略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る処方箋の受付回数が第1公費に係る処方箋の受付回数と同じ場合は、第2公費に係る処方箋の受付回数の記載を省略しても差し支えないこと。

イ 同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に交付された処方箋を同一日に受け付けた場合は、複数診療科に係るものであっても枚数にかかわらず受付回数は1回となること。ただし、歯科診療に係る処方箋とそれ以外の処方箋についてはこの限りでない。

また、以下に掲げる調剤又は薬学管理料を算定すべき薬学管理のみを行った場合については、受付回数としては計上しないこと。

- (ア) 長期投薬又は後発医薬品に係る分割調剤に係る調剤基本料を算定すべき調剤

- (イ) 医師の指示による分割調剤に係る当該保険薬局における2回目以降の調剤

- (ウ) 調剤管理料(在宅協力薬局が当該分析等を行い、在宅基幹薬局が当該点数を算定する場合に限る。)

- (エ) 服薬情報等提供料

- (オ) 在宅患者訪問薬剤管理指導料

- (カ) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

- (キ) 在宅患者緊急時等共同指導料

- (ク) 服用薬剤調整支援料

- (ケ) 外来服薬支援料1

- (コ) 外来服薬支援料2(在宅協力薬局が当該指導等を行い、在宅基幹薬局が当該点数を算定する場合に限る。)

- (サ) 退院時共同指導料

- (シ) 経管投薬支援料

- (ス) 調剤後薬剤管理指導料

- (セ) 在宅移行初期管理料

補足(保険調剤Q&A等)

- 通常、同一日の午前と午後に同一患者から同一医療機関で処方された処方箋を受け付けた場合、午後に受け付けた処方箋の調剤基本料は算定できず、受付回数は午前の1回のみ。

しかし、特別なケースとして、午前の処方箋受付後、一旦家に帰った患者の病態が急変し、午後に再度医療機関を受診して処方箋を持参した場合(午後+午後は資料なし)による2回受診は受付2回とし、調剤基本料及び薬学管理料を2回について算定して良い。その場合は調剤録及びレセプトに、午前と午後の何時に受付し、体調の急変のための処方である旨を記載する必要がある。(H26保険調剤Q&A問7等) - 患者が同一日に同一医療機関の複数の診療科を受診し、それぞれの処方箋を同一薬局に持ち込んだ場合、「処方箋受付一回につき」の文言がある調剤基本料、薬剤服用歴管理指導料、一包化加算、嚥下困難加算は、合算で1回しか算定できない。自家製剤加算と計量混合加算は、1枚の処方箋でも複数回算定可能な加算のため、「処方箋受付一回につき」の文言はないが、調剤料の加算なので、複数診療科であっても同用法のものは合算され、片方の調剤料は外されるため、別々には算定できない。

- 内科:メトグルコ 分2 朝夕食後 14日分

- 外科:セレコックス 分2 朝夕食後 14日分

- 同一医療機関、複数診療科の処方箋であっても、内服薬の調剤料は合わせて3剤までしか算定できない。(H30保険調剤Q&A39)

- 同一医療機関、複数診療科の処方箋を受け付けた場合、レセプトの処方欄は別欄とすることになっているが、服用時点が同一であった場合は、基本的に調剤料は1剤の算定となる。(H30保険調剤Q&A40)

- 同一医療機関、複数診療科の処方箋を入力の際は、一度内科の処方箋を打ち込んで完了してから、追加で外科の処方箋を打ち込む(メディコム)。そうすると重なる点数は自動的に削除されて、合算領収書が出力される。別々に領収書が欲しい場合は、内科を打ってから出力、外科を追加してから「差額分」にチェックを入れて出力すると外科単独がでるが、金額は正しいが、点数表記が間違った状態で入力されるので、個別に入力しないと結局は駄目(R1.6.20現在)

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)

4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要しない。

ただし、以下に定める施設基準については、それぞれ以下に定めるところによる。

--(1)~(11)略--

(12) 調剤基本料の施設基準

- ア 処方箋受付回数

- (イ) 前年3月1日から当年2月末日までの1年間の処方箋受付回数の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定する。

- (ロ) (イ)にかかわらず、前年3月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局については、次のとおりとし、処方箋受付回数の実績が判断されるまでは、調剤基本料1に該当しているものとして取り扱う(ただし、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しているものとして別添1の第90 の1(1)から(4)までに該当する場合は、特別調剤基本料とする。特別調剤基本料の施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3のイ又はロとする。上記の場合を除き、同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に40 万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が300 以上のグループに属する場合は調剤基本料3のハとする。)。

- a 前年3月1日から前年11月30日までの間に新規に指定された保険薬局について指定の日の属する月の翌月1日から当年2月末日までの処方箋受付回数で判定し、当年4月1日から翌年3月31日まで適用する。

- b 前年12月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局について指定の日の属する月の翌月1日から3か月間の処方箋受付回数で判定し、当該3か月の最終月の翌々月1日から翌年3月31日まで適用する。

- (ハ) 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(以下「医薬品医療機器等法」という。)上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、遡及指定後も当該許可の日より前の調剤基本料の状況を引き継ぎ、遡及指定を受けた翌年度の調剤基本料については、当該許可の日より前の処方箋受付回数の実績も含めて(イ)又は(ロ)に基づき判定引き継ぐこととする。ただし、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しているものとして別添1の第90 の1(1)から(4)までに該当する場合は、特別調剤基本料とする。特別調剤基本料の施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3のイ又はロとする。

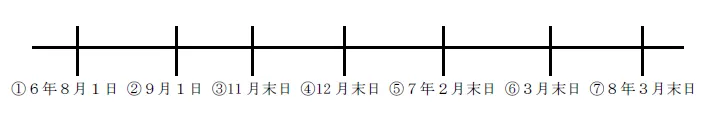

例:令和6年8月1日に新規指定された薬局((ロ)の場合)- ・①から④までは調剤基本料1に該当するものとして取り扱う(ただし、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しているものとして第90 の1(1)から(4)までに該当する場合は、特別調剤基本料とする。特別調剤基本料の施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3のイ又はロとする。上記の場合を除き、同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に40 万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が300 以上のグループに属する場合は調剤基本料3のハとする。)。

- ・②から③までにおける実績で判断し、その翌々月(④の翌日)から⑥まで適用する。

- ・令和7年4月1日(⑥の翌日)から令和8年3月末日(⑦)までの調剤基本料の施設基準の適合は②から⑤までの期間における実績で判断する。

(13)調剤基本料の注1ただし書(調剤基本料1として扱える特別な場合)に規定する施設基準

当年2月4月末日時点の状況をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定する。ただし、当年4月1日から翌年3月末日までの間に、新たに施設基準に適合した場合は、届出を行うことができ、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。

(14)妥結率の実績

- (イ) 妥結率の実績の算定期間は、報告年度の当年4月1日から9月30日までとし、翌年4月1日から翌々年3月31日まで適用する。

- (ロ) (イ)にかかわらず、妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、翌々年3月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなす.

- (ハ) 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、(ロ)にかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づいて取り扱う。

新規届出の場合

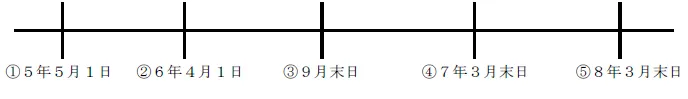

例:5年5月1日に新規指定された薬局の場合

- ・①から④までは妥結率が5割を超えていると見なす

- ・②から③までの妥結率の実績を令和5年4月1日(④の翌日)から⑤まで適用する。

(15)調剤基本料の注8(後発医薬品減算)に規定する保険薬局

届出前3月間の実績にて判定すること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点

(1) 処方箋の受付回数

処方箋の受付回数の計算に当たり、薬剤調製料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・休日等加算を算定した患者に係る処方箋(以下「時間外等処方箋」という。)は、受付回数に数えない処方箋は以下のとおりとする。なお、療担規則第20 条第3号ロ及び療担基準第20 条第4号ロに規定するリフィル処方箋(時間外等処方箋を除く。)については、調剤実施ごとに受付回数の計算に含める(以下のアからウまでの本文に該当する場合を除く。)。

- ア 薬剤調製料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・休日等加算を算定した処方箋

- イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急時等共同指導料の基となる調剤に係る処方箋。ただし、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。)の処方箋については、単一建物診療患者が1人の場合は受付回数の計算に含める。

- ウ 介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表の「5」の居宅療養管理指導費のハの(2)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表の「4」の介護予防居宅療養管理指導費のハの(2)の基となる調剤に係る処方箋。ただし、単一建物居住者が1人の場合の処方箋については受付回数の計算に含める。

(2) 処方箋の受付回数及び処方箋集中率等の算出に係る処方箋の受付回数が、調剤基本料の施設基準に該当するか否かの取扱いについては、処方箋受付回数の合計が、調剤基本料の施設基準で定められている回数に、受付回数を計算した月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定する。

(5) 「当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在している場合」とは、保険薬局と複数の保険医療機関が一つの建築物に所在している場合のことをいう。外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものは一つの建築物とみなす。

(6) 同一グループは次の基準により判断する(第88 の3、第88 の4、第92、第92 の2及び第95 において同じ。)

- ア 同一グループの保険薬局とは、次のいずれかに該当する保険薬局とする。

- ① 保険薬局の事業者の最終親会社等

- ② 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等

- ③ 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等

- ④ ①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者

- イ アの保険薬局の事業者の最終親会社等は、保険薬局の事業者を子会社等とする者のうち、親会社等がない法人又は個人(以下「法人等」という。)をいう(カにおいて同じ。)。

- ウ イの親会社等は、次に掲げる者とする。

- ① 他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等

- ② 他の法人(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)その他これに準じる形態の法人に限る。)の資本金の過半数を出資している法人等

- ③ 他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる法人等

- エ ア②及びイの子会社等は、次に掲げる者とする。この場合において、法人等の子会社等が次に掲げる者を有する場合における当該者は、当該法人等の子会社等とみなす。(法人等及びその子会社等が共同で次に掲げる者を有する場合における当該者を含む。)

- ① 法人等が議決権の過半数を所有している他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)

- ② 法人等が資本金の過半数を出資している他の法人(持分会社その他これに準じる形態の法人に限る。)

- ③ 法人等が、他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に規定する法人等と同等以上の支配力を有すると認められる場合における当該他の法人

- オ ア③の関連会社等とは、法人等及びその子会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第6項に規定する場合をいう。)における当該子会社等以外の他の法人をいう。

- カ 保険薬局の事業者の最終親会社等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。)である場合には、当該最終親会社の連結子会社(同条第4号に規定する連結子会社をいう。)をア②に掲げる者とみなし、当該最終親会社等の関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をア③に掲げる者とみなす。

(7) (6)ウ③及びエ③における「同等以上の支配力を有すると認められる」とは、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第4項第2号及び第3号に規定する要件に該当する場合等、他の法人の意思決定機関を支配している場合等が該当するものであること。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合は、この限りでないこと。

(8) 同一グループ内の処方箋受付回数が1月に3万5千回、4万回又は40万回を超えるか否かの取扱いは、当年2月末日時点で(6)に規定する同一グループ内の保険薬局について、保険薬局ごとの1月当たりの処方箋受付回数を合計した値が3万5千回、4万回又は40万回を超えるか否かで判定する。保険薬局ごとの1月当たりの処方箋の受付回数は以下のとおりとする。

- ア 前年2月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局の場合は、前年3月1日から当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を12で除した値とする。

- イ 前年3月1日から当年1月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日の属する月の翌月から、当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を月数で除した値とする。

- ウ 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、処方箋受付回数について、イの記載にかかわらず、当該遡及指定前の実績を含めて算出した値とする。

(9) 同一グループ内の保険薬局数が300 以上か否かの取扱いは、当年2月末時点で(6)に規定する同一グループ内の保険薬局の数(当該保険薬局を含む。)が300 以上であるか否かで判定する。

(10) 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局に関して、ここでいう不動産とは、土地又は建物を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるものに限るものである。また、ここでいう賃貸借取引関係とは、保険医療機関と保険薬局の事業者が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合を含むものである。なお、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局とは、当該契約の名義が当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(4)ア①から④までに定める者であるか否かにかかわらず、次のものを指すものである。

- ア 保険薬局の個々の店舗について、その土地又は建物が特定の保険医療機関の所有である場合における当該店舗

- イ 保険医療機関が保険薬局の事業者(当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(4)ア①から④までに定める者を含む。)から土地又は建物を賃借している場合おいて、当該保険医療機関と近接な位置にある当該保険薬局の店舗

処方箋内容の伝送方法等について

処方内容の電送方法としては、患者等が、医療機関や居宅等から薬局に対して、処方内容をファクシミリにより電送する方法のほか、処方箋をスキャナ等により画像情報として電子化したものを電子メール等により電送することも可能であること。

ただし、処方内容とは異なった薬剤が患者等に誤って交付されることを防止するため、その方法は、電送されたものから処方内容を容易に確認できる方法であって、電送されたものと処方箋の原本とが同一の内容であるかの確認が容易なものに限られるものであること。

電子メール等で電送する場合も、ファクシミリによる電送の場合と同様、患者等が薬局を自由に選択できる体制等、連名通知で示している点に留意すること。

- 電子メール等による処方内容の電送等について(薬食総発0205第1号)

調剤は、患者等が持参する処方箋を受け取って内容を確認することにより完結するものであり、ファクシミリで伝送された処方内容に基づいて行う薬剤の調製等は、患者等が持参する処方箋の受領、確認により、遡って調剤とみなされるものであること。(処方箋受け入れ準備体制の整備のためのファクシミリの利用について、平成元年11月15日 薬企第46号・保険発第105号)

また、ファクシミリ(FAX)により処方内容が送信されてきた場合、ファクシミリ(FAX)で受信した日時を処方箋の受付とはせず、患者から提出された処方箋(原本)を受領した時点の日時を持って受付として取り扱う。(H30年保険調剤QA Q8等)

処方箋の集中率について

2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点

(3) 処方箋集中率は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。ただし、処方箋集中率を算出する際に、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合の処方箋の受付回数は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び同一期間内に受け付けた全ての処方箋の受付回数に含めない。一つの建物内又は一つの敷地内に複数の保険医療機関がある場合においては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算し、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数とみなして、処方箋集中率を算出する。また、1のアの(イ)の「処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合」は、上位3の保険医療機関それぞれの処方箋集中率を合計して得た値とする。

(4) (3)の計算に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の次のいずれかに該当する処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。

- ア 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合の処方箋

- イ 同一グループの保険薬局の勤務者(非常勤を含めた全ての職員をいう。)の処方箋

- ウ 同一グループの保険薬局の勤務者の家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋

- エ 介護保険法で定める介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、高齢者の居住の安定確保に関する法律で定めるサービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法で定める有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム若しくは認知症高齢者グループホームに入居する患者に係る処方箋(ただし、単一建物診療患者又は単一建物居住者が1人の場合の処方箋は除く。)

2 地域支援体制加算の施設基準に関する留意点

- (1) 処方箋集中率の計算に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。

- (2) 1の(1)、1の(4)の実績の計算に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)に係る実績を除いて計算する。また、処方箋の受付回数については(1)と同様に取り扱うこととする。

(特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添))

Q&A(R4年度調剤報酬改定)

(答)よい。なお、同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超える場合及び 40 万回を超える場合並びに同一グループの保険薬局の数が 300 以上である場合についても同様の考え方である。

これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成 28 年3月 31日事務連絡)別添4の問1は廃止する。

(答)含める。なお、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に係る処方箋の受付回数を特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び同一期間内に受け付けた全ての処方箋の受付回数に含めず算出する。

Q&A(H28年調剤報酬改定)

(答)貴見のとおり。

(答)貴見のとおり。

なお、新規指定時に届け出た調剤基本料の区分から変更になった場合は速やかに届け出ること。

(答)既に指定を受けている保険薬局としては、調剤基本料は4月1日から翌年3月末日まで適用されているので、同一グループに新たに所属したことをもって改めて届け出ることは不要であり、所属する前の調剤基本料が算定可能である。なお、次年度の調剤基本料の区分は、当年3月1日から翌年2月末日までの実績に基づき判断し、現在の区分を変更する必要がある場合は翌年3月中に調剤基本料の区分変更の届出を行うこと。

(答)貴見のとおり。前年3月1日から当年2月末の処方箋受付回数をもとに計算すること。

(答)貴見のとおり。

(答)同一グループの範囲については、保険薬局の最終親会社等に確認を行い判断すること。また、当該最終親会社等にあっては、保険薬局が同一グループに属していることを確認できるよう、グループ内の各保険薬局に各グループに含まれる保険薬局の親会社、子会社等のグループ内の関係性がわかる資料を共有し、各保険薬局は当該資料を保管しておくこと。

(答)直系2親等、傍系2親等を指す。

(答)含まれる。

(答)患者数ではなく、実際に算定した回数として計算すること。

(答)貴見のとおり。

・「重複投薬・相互作用等防止加算」→「重複投薬・相互作用防止加算

・「服薬情報等提供料」→「長期投薬情報提供料1」、「長期投薬情報提供料2」又は「服薬情報等提供料」

(答)貴見のとおり。

(答)基準調剤加算は算定できない。薬剤服用歴管理指導料については、注1のただし書きに該当する保険薬局として取り扱うので50点を算定する。

(答)貴見のとおり。

Q&A(平成22年調剤報酬改定)

A:その通り

A:その通り

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

記事No3002 題名:Re:Re:takashi様 投稿者:takashi 投稿日:2025-06-10 14:02:53

返事が遅くなり申し訳ございませんでした。

丁寧なご対応ありがとうございます。

「処方箋の受付と同時に算定をしない場合」ということ、了解しました。

記事No2999 題名:Re:takashi様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-26 10:07:26

はじめまして。

原文へのリンク切れがあったので修正しました。

「調剤基本料」の受付回数の計算から除外されるもの(処方箋とは限らない)はページ上部概要にあるものすべてになります。

ご質問の(ア)~(セ)は処方箋がなくても算定できてしまう点数であり、処方箋受付と同時にこれらの点数を算定するのであれば受付回数はものにより(除外されない点数:単一建物一人以外の在宅等)カウントされるため、結果として「調剤基本料」の受付回数の計算に含めます。

処方箋がない時に点数を算定する場合は「調剤基本料」の受付回数の計算に含めません。

記事No2998 題名:処方箋の受付回数の計算方法について 投稿者:takashi 投稿日:2025-05-24 11:51:03

いつも大変ありがたく活用させております。

「処方箋の受付回数について」について

(ア) 長期投薬又は後発医薬品に係る分割調剤に係る調剤基本料を算定すべき調剤

(イ) 医師の指示による分割調剤に係る当該保険薬局における2回目以降の調剤

(ウ) 調剤管理料(在宅協力薬局が当該分析等を行い、在宅基幹薬局が当該点数を算定する場合に限る。)

(エ) 服薬情報等提供料

(オ) 在宅患者訪問薬剤管理指導料

(カ) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

(キ) 在宅患者緊急時等共同指導料

(ク) 服用薬剤調整支援料

(ケ) 外来服薬支援料1

(コ) 外来服薬支援料2(在宅協力薬局が当該指導等を行い、在宅基幹薬局が当該点数を算定する場合に限る。)

(サ) 退院時共同指導料

(シ) 経管投薬支援料

(ス) 調剤後薬剤管理指導料

(セ) 在宅移行初期管理料

が「調剤基本料」の受付回数の計算から除外されるのか教えて下さい。

原文を探しても該当する箇所が見つかりませんでした。

記事No2738 題名:Re:おしえてほしいぞう様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-11 12:44:16

同一医療機関(一つの診療科 急変ではない)の場合、受付回数は1回になります。

そのため、受付回数1回につき1回算定可能な服薬管理指導料は1回しか算定できません。

よろしくお願いいたします。

記事No2737 題名:同一患者から別時間で処方箋を受付 投稿者:おしえてほしいぞう 投稿日:2024-06-11 11:15:16

同一医療機関(一つの診療科 急変ではない)の場合、調剤基本料のみを算定せず薬剤服用歴管理指導料等は算定できるという理解であっていますか?

これだと受付回数2回?になってしまいますか?

それとも、この場合も同一医療機関の複数の診療科の処方箋を受け付けた時とおなじ考え方でしょうか?

よろしくお願いします。

- << 前のページ

- 次のページ >>