目次

加算料(計量混合加算)

概要(調剤報酬点数表、R7改定分1、R7改定分2)

注7 2種以上の薬剤(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合は、計量混合調剤加算として、1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。

注6に規定する加算(自家製剤加算)のある場合又は当該薬剤が注6(自家製剤加算)のただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤である場合は、この限りでない。

括弧内は予製の点数。

- イ 液剤・・・・・35点(7点)

- ロ 散剤又は顆粒剤・・・・・45点(9点)

- ハ 軟・硬膏剤・・・・・80点(16点)

補足(調剤報酬点数表に関する事項)

ア 計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤、散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、液剤、散剤若しくは顆粒剤として内服薬又は屯服薬を調剤した場合及び軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場合に、投薬量、投薬日数に関係なく、計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる。なお、同注のただし書に規定する場合とは、次の場合をいう。

- (イ) 液剤、散剤、顆粒剤、軟・硬膏剤について「注6」の自家製剤加算を算定した場合

- (ロ) 薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤を調剤した場合

イ ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は、計量混合調剤加算を算定するものとする。

ウ 処方された医薬品が微量のため、乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において、医師の了解を得た上で賦形剤、矯味矯臭剤等を混合し、乳幼児が正確に、又は容易に服用できるようにした場合は、計量混合調剤加算を算定できる。ただし、調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合はこの限りではない。

エ 計量混合調剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。

加算同時算定の関係(内服薬の場合)

| 外来服薬支援料2 | 自家製剤加算 | 計量混合加算 | |

|---|---|---|---|

| 外来服薬支援料2 | - | ○※2 | ○※2 |

| 自家製剤加算 | ○※2 | ○※1 | ○※1 |

| 計量混合加算 | ○※2 | ○※1 | ○※1 |

※1 自家製剤加算と計量混合加算は1調剤毎に算定可能なため、「剤」が異なれば、自家製剤加算や計量混合加算を剤ごとに算定、もしくは、自家製剤加算と計量混合加算を一緒に算定することができる。

※2 外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できない。外来服薬支援料2と服薬時点が重なる剤に、別に自家製剤加算や計量混合加算を算定する場合、配合不適等の理由がない限りは一包化と別にしても加算の同時算定は不可。

| 嚥下困難加算 | 一包化加算 | 自家製剤加算 | 計量混合加算 | |

|---|---|---|---|---|

| 嚥下困難加算 | × | × | ○ | ○ |

| 一包化加算 | × | × | ○ | ○ |

| 自家製剤加算 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 計量混合加算 | ○ | ○ | ○ | ○ |

注)上記は、同一処方箋の別剤において算定する場合に限る(同一剤の場合は、いずれも不可)(H26保険調剤QAQ58等)

嚥下困難加算は1剤1種類でも算定可能で、他の剤については一包化加算以外の加算を算定可能だが、他の剤についても飲みやすい状態になっていなければならない。

一包化加算は1剤3種類以上、2剤服用時点がかぶる場合かつ、内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤等)に限り算定可能で、他の剤については嚥下困難加算以外の加算を算定は可能。

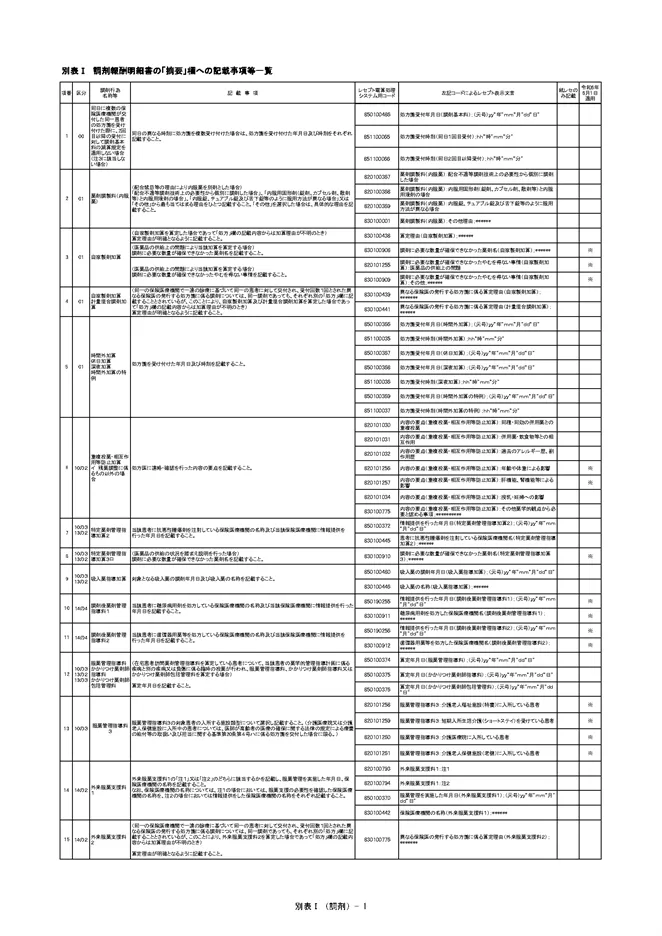

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項)

(同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数1回とされた異なる保険医の発行する処方箋に係る調剤については、同一調剤であっても、それぞれ別の「処方」欄に記載することとされているが、このことにより、自家製剤加算及び計量混合調剤加算を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のとき)

算定理由が明確となるように記載すること。

- 830100441 異なる保険医の発行する処方箋に係る算定理由(計量混合調剤加算);******

補足(その他)

- 混合に分包品を使用した場合は計量混合調剤加算を算定することはできない。(2種類以上の医薬品を計量かつ混合という項目に該当しないため)

※分包品の販売の有無で計量混合調剤加算を算定できないというわけではなく、その調剤において分包品を使用したかどうかで判断する。(H26年保険調剤Q&A Q92) - 服用時点と服用日数が同一である場合について、計量混合調剤加算をそれぞれに算定することはできない(抗生剤と他を分けて分包した場合など)。ただし、調剤技術上の必要性から、配合禁忌や配合不適などの制約が生じる場合には、調剤料は別剤として算定できることになるため、計量混合調剤加算についても1調剤行為ごとにそれぞれ算定することが可能。(同Q&A Q90)

例)

Rp1)アスベリン散、ペリアクチン散、ムコダインDS(混合):分3 毎食後 7日分

Rp2)セフゾン細粒、ビオフェルミンR(混合):分3 毎食後 4日分

の場合、日数が異なる(2調剤になる)ため、計量混合加算は2調剤分算定できるが、日数がもし同じであれば1調剤分しか算定できない。

抗生物質の別撒きは配合不適等には該当しないということ。(平成28保険調剤QA Q87) - 同一剤形でないもの同士の混合にて混合前と混合後の剤形に変更が生じる場合は、自家製剤加算を算定する。

- 吸入剤(ビソルボンやベネトリン吸入と生理食塩水を混合するもの)の計量混合加算は、生食が注射薬に区分されているが、計量混合加算(外用薬の液剤)を算定できる。(H30年保険調剤Q&A Q91)

- 上記も踏まえて、精製水や滅菌精製水との混合は単なる希釈と考えて計量混合加算を算定できない。生理食塩水やグリセリンとの混合の場合は計量混合加算を算定できる。

- アンテベート軟膏のGEとヒルドイドソフト(orそのジェネリック)との混合について、安定性低下で不可(先発同士は常温8週間安定)とされているが、ヘパリン類似物質油性Cr「ニットー」のみアンテベートのGE(サレックス等)とMixはOK。→しかし薬価が下がったことでGEを使うメリットはもうない。

- 同一医療機関の異なる診療科の処方を同時に受け付けた場合、受付回数が1回となるため、薬剤調整料も複数科まとめて計算され、その加算である計量混合加算もまとめて計算される。

(例:A病院内科でB散とC散が5日分、A病院小児科でD散とE散が5日分混合で出ていて別々に撒いたとしても、A病院の内科・小児科別々に加算は算定できない。ただし理由があれば別) - 上記のケースにおいて、A病院の内科でB散、小児科でC散が出ていてこれの混合を患者が希望する場合、レセプトに算定理由を記載すれば算定可能とのことだが、医師の指示は必要かと思われる。

Q&A(群馬県 社会保険委員会Q&Aより)

A:剤形変更であるので自家製剤加算を算定できる。

Q&A(H28年調剤報酬改定)

例)

Rp.1 A剤10g、B剤20g(混合)

Rp.2 A剤20g、B剤20g(混合)

(答)2種類の薬剤を計量し、かつ、混合した処方が複数ある場合は、それぞれについて計量混合調剤加算を算定できる。(例の場合は、Rp.1とRp.2のそれぞれについて、調剤料と計量混合調剤加算を算定できる)

Q&A(H24年調剤報酬改定)

(答) 貴見のとおり。

(答) 貴見のとおり。

(答) そのとおり。

Q&A(H16年度診療報酬改定)

A:計量混合加算は、①2種類以上の散剤又は顆粒剤を各々計量混合した場合、②2種類以上の液剤を各々計量混合した場合、③2種類以上の軟・硬膏剤を各々計量混合しあ場合であり、それ以外には、調剤上の特殊な技術工夫を伴わない。ドライシロップ剤と液剤の混合なども計量混合加算の対象である。

A:その通り。自家製剤加算は、個々の患者の特性に合わせ、市販されている剤形、含量では対応できない場合の製剤技術を評価したものであり、原則、剤形変更が伴う場合に算定可能である。一方、計量混合加算は、剤形変更を認めない散剤、顆粒剤、液剤、軟・硬膏の混合の場合に算定する。

また、以下の様な計量混合の場合も計量混合加算を算定できる。

①軟膏+クリーム

②散剤+顆粒

A:その他、外用剤として軟・硬膏剤、外用散剤、外用液剤も算定可能である。

A:医療上の必要性が認められる場合は算定可能であるが、医療上の必要性が認められず、患者の希望に基づく甘味剤等の添加では計量混合加算は算定できない。なお、当該サービスについて、一定の要件を満たせば患者から実費を徴収しても差し支えない。

A:算定できない。処方された医薬品が微呂のためそのままでは調剤又は服用が困難である場合において、医師の了解を得た上で賦形剤などを混合した場合に算定できるのは、乳幼児のみである。ただし、医療上の必要性から処方箋上に保険医が乳糖などの混合の指示をした場合は、計量混合加算を算定できる。

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

記事No1146 題名:ファンギゾンシロップ+滅菌精製水 投稿者:兵庫県某薬剤師 投稿日:2020-02-05 13:38:55

ファンギゾン 6ml

滅菌精製水 4ml 分3毎食後

処方について、ご存じの通りうがいの処方なのですが、内服薬として調剤します。

調剤料の算定は可能でしょうか。

記事No795 題名:調剤事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-12-10 12:28:37

はじめまして。

日数違いの為2調剤カウントとなるかとは思いますが、21日分の混合指示がDrからあったのでしたら、計量混合加算算定可能かと思います。

ただし、このままですとわかりにくいので、摘要欄にその旨を記載しておく必要があるでしょう。

他に取れなくはない加算として一包化加算と嚥下困難加算があり、年齢やほかの処方内容と相談してどれを選択するかを決める事になるかとは思います。

QAにこのパターンが載っていないので、確実とは言えない事だけ合わせてお伝えさせていただきます。

記事No794 題名:日数違いの計量混合 投稿者:調剤事務員 投稿日:2018-12-09 01:37:44

はじめまして。

A散

朝夕食後 28日分

B散

朝夕食後 21日分

上記の処方で21日分医師より混合の指示があった場合、計量混合加算の算定は可能でしょうか?

記事No568 題名:Re:新人薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2017-11-13 18:59:03

はじめまして。

単シロップ混合は基本的には薬剤料だけ算定して、計量混合加算は算定していないですね自分も。

理由は混ぜる対象がそのままでも問題なく飲めるためで、カロナールシロップなんかはそのままでも十分量があるし、味もそんなにまずくはないはずです。

乳糖混合もピリナジンみたいによっぽど一回量が少ない場合のみ算定してます。それでも返戻はきました。計量混合加算を算定していますがその意図を教えてくださいみたいな。

これについては、量が少ないためということでそのまま算定継続できてます。

こうした算定条件が曖昧な場合は、全ての対象患者に算定する場合は量が少ない理由以外は基本的に却下で、算定する場合は個々の患者ごとに個別に算定し、レセプトにコメントを記載する形になるでしょう。

もしかしたら、最初は算定していて、返戻をくらった経緯があるのかもしれませんね。

以上、取り急ぎ参考までに

記事No567 題名:矯味剤の計量混合について 投稿者:新人薬剤師 投稿日:2017-11-13 15:58:21

初めまして。よろしくお願いします。

当薬局では、カロナールシロップやオピセゾールコデイン液に単シロップを混合して調剤しています。両剤ともアドヒアランスをあげるためだそうです。

しかし、計量混合は算定しておらず、上司に聞いても理由が定かでないので、こちらに投稿しました。

(問3) 自家製剤加算又は計量混合調剤加算については、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日)において、6歳未満の乳幼児に対する特別な製剤を行った場合には算定できることが示されたが、従来どおり、成人又は6歳以上の小児のために矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合にも算定できるという理解でよいか。

(答) そのとおり。

や

Q:服用しやすくするためにシロップ剤に単シロップなどの矯味・矯臭剤を加えても計量混合加算が算定できるか。

A:医療上の必要性が認められる場合は算定可能である

とあり、算定できると思うのですが、何か見落としているのでしょうか?