令和7年薬機法等改正

- 令和7年の薬機法等の一部を改正する法律の一部改正について(令和7年5月21日)

- 令和7年の薬機法等の一部を改正する法律の概要(令和7年5月21日)

- 令和7年の薬機法等の一部を改正する法律の交付について(関係通知)(令和7年5月21日)

- 薬機法等制度改正に関するとりまとめ(令和7年1月10日)

- 薬機法等制度改正に関する概要(令和7年1月10日)

- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案(令和7年2月12日)

下記リンク先の変更箇所は1年以内施行、2年以内施行、3年以内施行、削除部分は斜線。

細かい部分は、施行後に発令される施行規則や通知待ち。

6か月以内に施行予定

- 既承認医薬品等の供給の不足により医療上の著しい影響が生じる場合に、外国で流通している代替品について、優先的な承認審査や、一定期間の外国語表示による包装の容認等を可能とする。(薬機法第十四条)

- 品質の確保された後発医薬品の安定供給の確保のための基金を設置する。

- 革新的な新薬の実用化を支援するための基金を設置する。(創薬スタートアップを支援する基金)

1年以内に施行予定

- 条件付き承認制度を見直し、臨床的有効性が合理的に予測可能である場合等の承認を可能とする。(薬機法第十四条の二の二)

- 条件付き承認制度について、取消し規定を設けた上で、探索的試験の段階で、臨床的有用性が合理的に予測可能な場合に承認を与えることができるようにする。

- 医薬品の製造販売業者に対して、小児用医薬品開発の計画策定を努力義務化する。

- 成人の医薬品の承認申請者に対して、小児用医薬品開発の計画策定を努力義務として課すとともに、再審査期間の上限を12年に引き上げる。

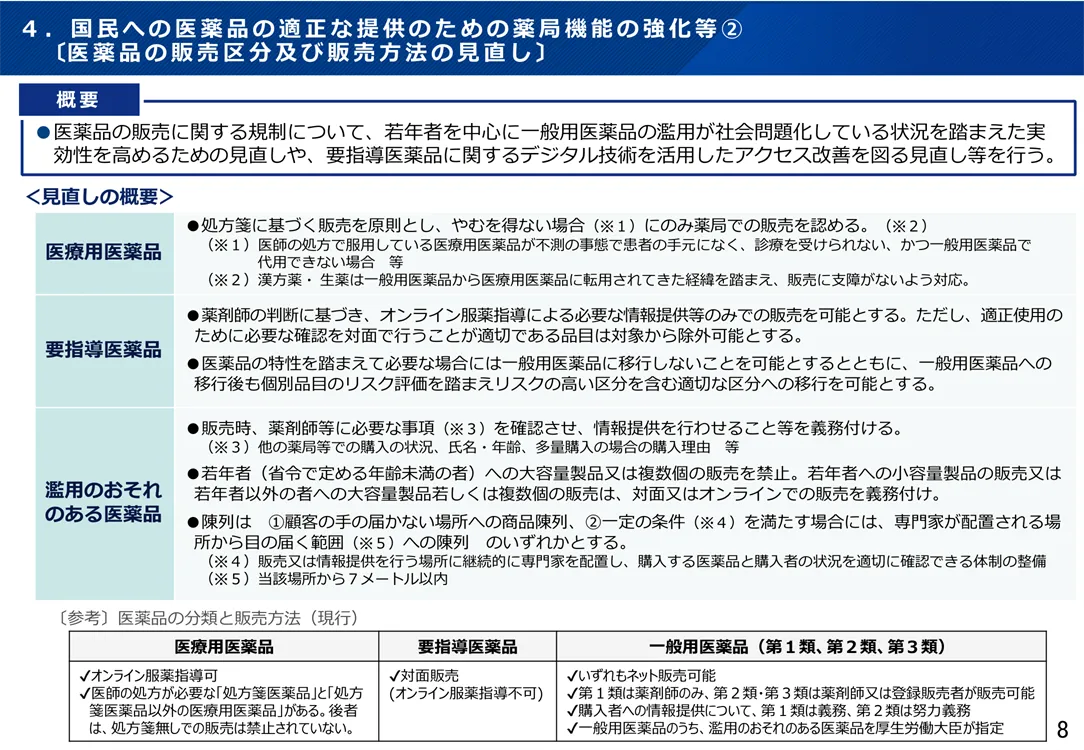

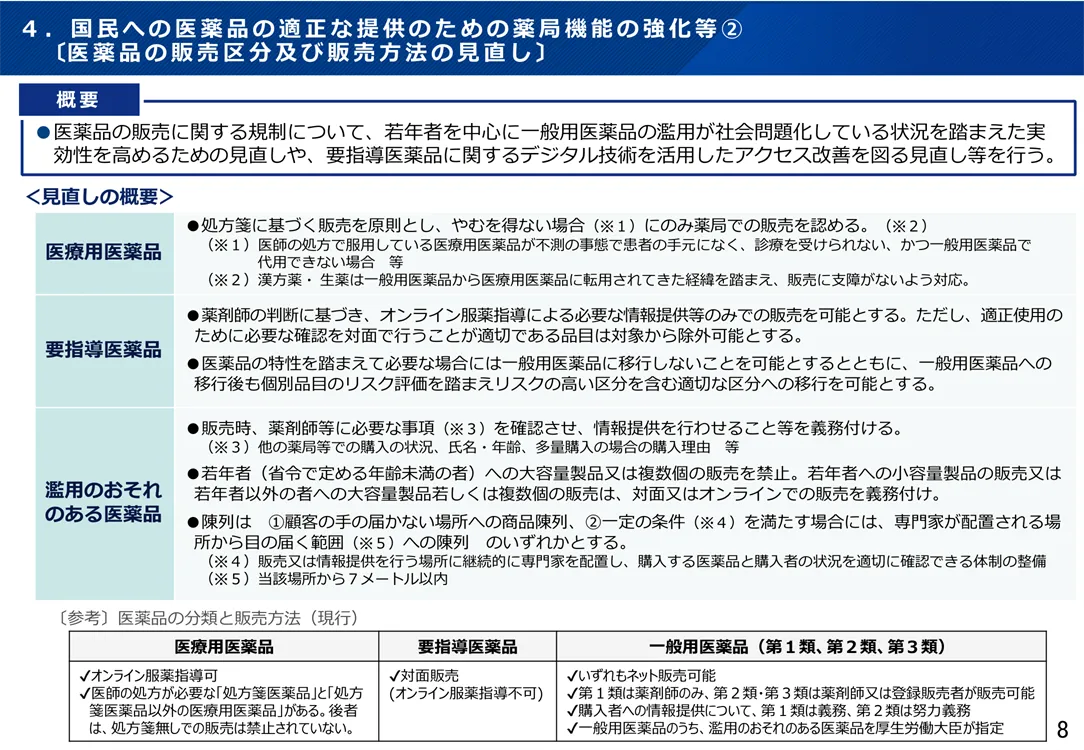

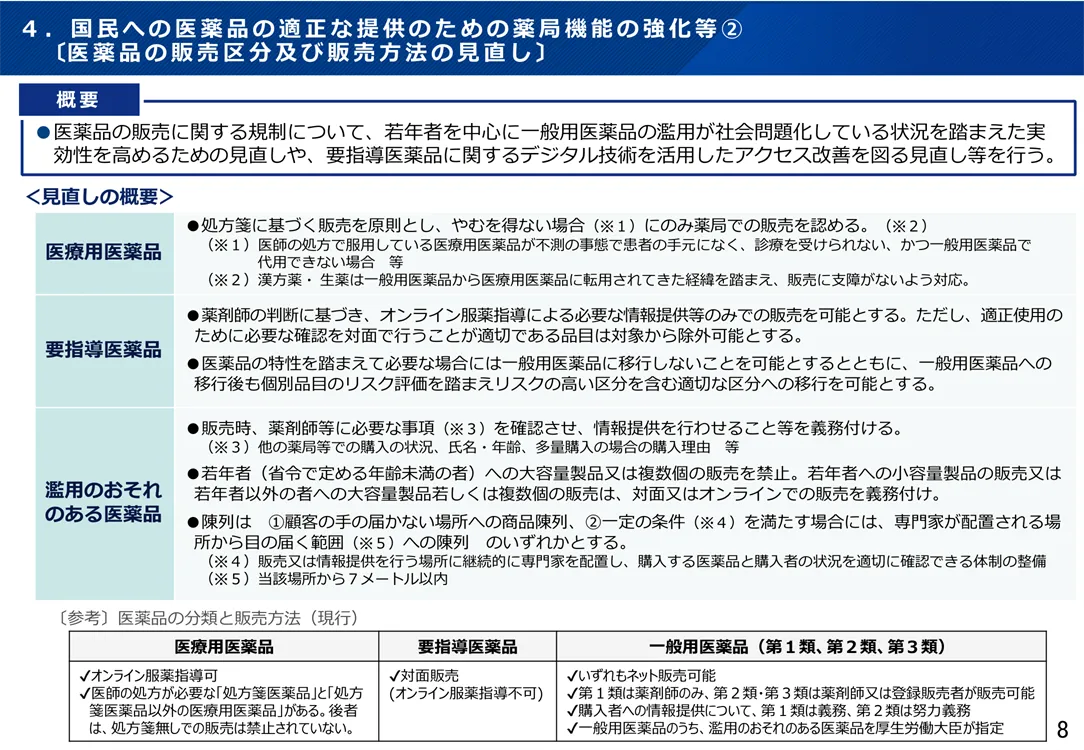

- 濫用のおそれのある医薬品の販売について、販売方法を見直し、若年者に対しては適正量に限って販売すること等を義務付ける。(指定濫用防止医薬品)

- 濫用等のおそれのある医薬品を販売する際、薬剤師等に、他の薬局等での購入の状況、必要な場合の氏名・年齢、多量購入の場合の購入理由等必要な事項を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付ける。販売方法については、20歳未満への大容量製品又は複数個の販売を禁止するとともに、20歳未満への小容量製品の販売又は20歳以上への大容量製品若しくは複数個の販売に際しては、対面又はオンラインでの販売を義務付ける。

- 商品の陳列については、顧客の手の届かない場所への商品陳列又は販売若しくは情報提供を行う場所に継続的に専門家を配置し購入する医薬品と購入者の状況を適切に確認できる必要な体制を整備できる場合には、専門家が配置される当該場所から目の届く範囲(当該場所から7メートル以内(指定第二類医薬品と同じ))への陳列により対応する。

- 濫用等のおそれのある医薬品の販売にあたっては、薬局開設者及び店舗販売業者において、法令に基づく販売業務に関する手順書に、頻回購入に対しての適切な業務手順を整備し、当該業務手順に基づいた実施を行う。

- 要指導医薬品に係るオンライン服薬指導方法の追加等(要指導医薬品)

- 要指導医薬品について、薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導により必要な情報提供等を行った上で販売を可能とするとともに、適正使用のための必要事項等の確認について対面で行うことが適切である品目については、オンライン服薬指導による情報提供等のみにより販売可能な対象から除外できるようにする。

- 医薬品の特性を踏まえて必要な場合には要指導医薬品から一般用医薬品に移行しないことを可能とするとともに、一般用医薬品への移行後も個別の品目についてリスク評価を行い、リスクの高い区分を含む適切な区分への移行を可能とする。

- 特定要指導医薬品の追加。特定要指導医薬品は、薬剤師に、対面により、販売させ、又は授与させなければならない。

- 薬剤師等による遠隔での管理の下で、薬剤師等が常駐しない店舗における一般用医薬品の販売を可能とする。(薬機法第四条)

- 特定医薬品の追加(薬機法第ニ条)。特定医薬品には医療用医薬品も含まれ、出荷停止等のおそれの報告や出荷停止等の届出等が必要となる(薬機法第十八条の三~五)。

2年以内に施行予定

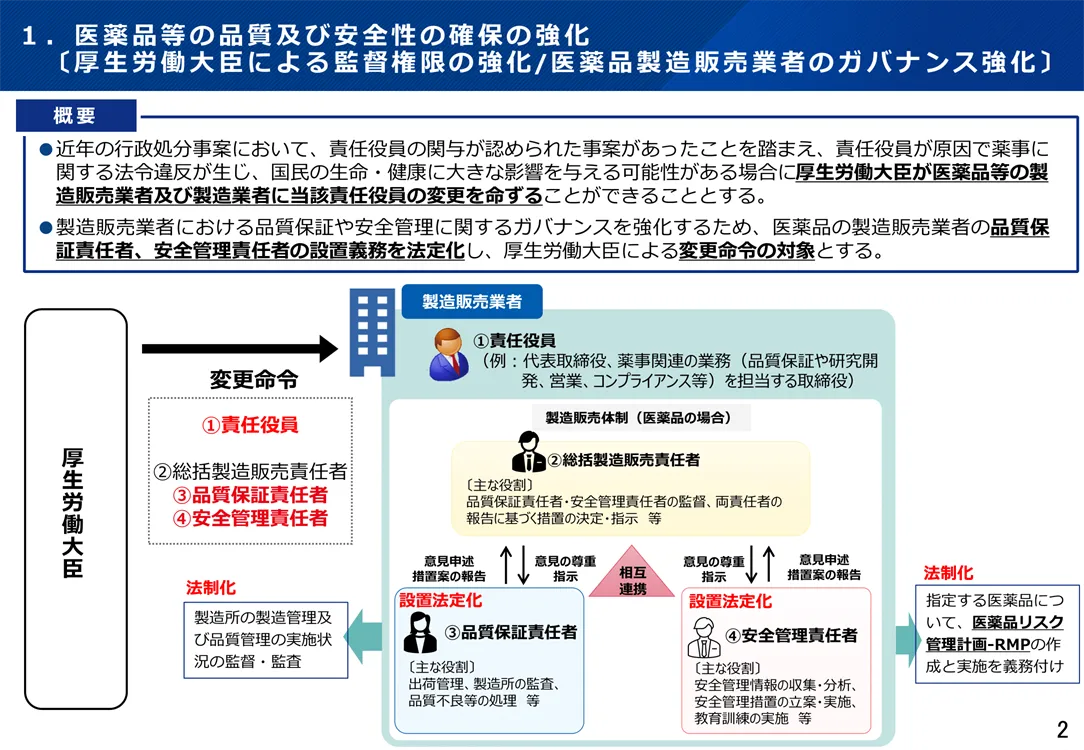

- 製造販売業者における医薬品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者の設置を法定化する。(薬機法第十二条)

- 医薬品等の製造販売業者等に対し、責任役員が原因で薬事に関する法令違反が生じた場合等、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために特に必要な場合には、当該責任役員の変更を命じることができるようにする。

- 医薬品製造販売業者に対し、製造所における製造管理及び品質管理の定期的な確認及び情報の収集や、品質保証責任者の設置を義務付ける。

- 医薬品製造業者に対し、承認申請時に限らず製造管理・品質管理上の基準の遵守を義務付ける。

- 指定する医薬品の製造販売業者に対して、副作用に係る情報収集等に関する計画の作成、実施を義務付ける。

- 法令違反等があった場合に、製造販売業者等の薬事に関する業務に責任を有する役員の変更命令を可能とする。

- 医療用医薬品の供給体制管理責任者の設置、出荷停止時の届出義務付け、供給不足時の増産等の必要な協力の要請等を法定化する。また、電子処方箋管理サービスのデータを活用し、需給状況のモニタリングを行う。

- 医療用医薬品の製造販売業者に対し、安定供給体制管理責任者の設置を義務付けるとともに、安定供給のための必要な措置を遵守事項として規定する。

- ①医療用医薬品の製造販売業者に対する供給状況報告・供給不安報告の厚生労働大臣への届出の義務化、②供給不足のおそれがある場合に製造販売業者又は卸売販売業者に対して厚生労働大臣が製造・販売等の状況の報告を求めることができる旨の規定、③供給不足のおそれがある場合に製造販売業者、卸売販売業者、医療機関又は薬局等に対して厚生労働大臣が必要な協力の要請ができる旨の規定を設ける。

- 麻薬卸売業者は一定の場合に隣接する都道府県の区域内にある麻薬小売業者等に麻薬を譲渡できるようにするとともに、麻薬の回収等のための譲渡をできるようにする。(麻薬及び向精神薬取締法第二十四条等)

- 電子処方箋管理サービスのデータについて、医療用医薬品の需給状況の把握の観点から厚生労働大臣が調査・分析できる旨の規定を設ける。

- 処方箋等の保存期間の見直し:医師及び歯科医師の診療録の保存期間との整合を図るため、調剤済み処方箋及び調剤録の保存期間を3年間から5年間に改める。(処方箋・調剤録の保存)

- 薬局の所在地の都道府県知事等の許可により、調剤業務の一部の外部委託を可能とする。(調剤業務の一部の外部委託)

- 薬局の所在地の都道府県知事等の許可により、調剤業務の一部の委託を可能とするとともに、患者の安全確保のため、受託側および委託側の薬局における必要な基準等を設定する。

- 地域連携薬局について、居宅等における情報の提供および薬学的知見に基づく指導を主要な機能として位置付ける。

- 健康サポート薬局について、都道府県知事の認定を受けて当該機能を有する薬局であることを称することができることとする。(健康増進支援薬局)

- 処方箋なしでの医療用医薬品の販売の原則禁止

- 医療用医薬品については処方箋に基づく販売を原則とした上で、やむを得ない場合(※①②)にのみ薬局での販売を認める。(薬局医薬品)

※①医師に処方され服用している医療用医薬品が不測の事態で患者の手元にない状況となり、かつ、診療を受けられない場合であって、一般用医薬品で代用できない場合、又は

②社会情勢の影響による物流の停滞・混乱や疾病の急激な流行拡大に伴う需要の急増等により保健衛生が脅かされる事態となり、薬局において医療用医薬品を適切に販売することが国民の身体・生命・健康の保護に必要である場合等

③漢方薬・生薬は一般用医薬品から医療用医薬品に転用されてきた経緯を踏まえ、販売に支障がいないように対応

- 医療用医薬品については処方箋に基づく販売を原則とした上で、やむを得ない場合(※①②)にのみ薬局での販売を認める。(薬局医薬品)

- 一般用医薬品の分類と販売方法

- リスク分類に基づく現行の区分は維持するとともに、販売における専門家の関与のあり方については、販売区分に応じた留意事項も含めて、指針等により明確化する。

3年以内に施行予定

- 製造販売承認を一部変更する場合の手続について、変更が中程度である場合の類型等を設ける。(薬機法第十四条)

- 製造方法等に係る一部変更のうち、品質に与える影響が大きくない中リスク事項に係る変更について、一定期間内で承認するとともに、製造方法等に係る軽微変更のうち品質に与える影響が少ないものについては、随時の軽微変更届の代わりに当該変更内容を1年に1回厚生労働大臣に報告することができるようにする。

- 安定供給上の対応を含め、科学的に妥当な理由がある場合には、日本薬局方に不適合な品目についても、個別に承認できる余地を与える。

- 生物学的製剤や放射性医薬品等の保管のみを行う医薬品の製造所(市場出荷判定を行う製造所を除く。)及び医薬品等に係る外国製造業者の製造所について、認定制から登録制にする。

- 薬局機能情報提供制度の見直し:薬局開設の許可申請先と揃えるため、薬局機能情報提供制度の報告先に保健所設置市市長及び特別区区長を含める。報告された情報の適切な活用のため、都道府県知事から厚生労働大臣への報告義務及び厚生労働大臣による助言等の権限を設ける。(薬機法第八条の二)

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

- << 前のページ

- 次のページ >>