心不全とは?症状と診断方法

心不全とは

心不全とは何らかの心臓機能障害(心筋梗塞、心房細動・粗動、心筋症、心筋炎、栄養障害、薬剤、弁膜症、高血圧、頻脈/徐脈不整脈等)により、心ポンプ機能の代償機転が破綻、つまり心筋の収縮力が減少し、

心臓から全身に必要な血液を送り出せない低心拍出(低血圧、易疲労感、手足の疲労等が起こる)

と、

血液が送り出せないために血液が停滞することによるうっ血の症状(息切れ、労作時呼吸困難、足の浮腫、夜間の咳、体重増加等が起こる)

の2つが特徴である。

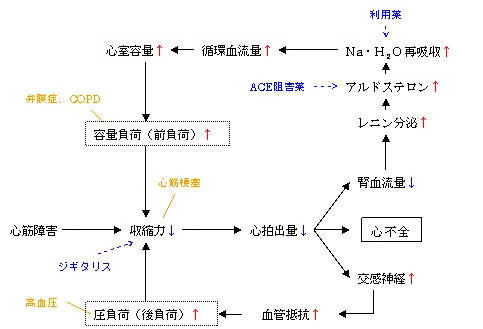

また、心不全によって送り出される血液が不足し、腎血流量が低下すると、急性腎障害(AKI)が引き起こされる危険もある。

そのため、心不全の患者に対して3種類の薬剤(ARB/ACE阻害薬+利尿薬+NSAIDs)を合わせて使うと、トリプルパンチで心不全で落ちている腎血流量をさらに低下させるため、重篤な心不全患者への使用には注意する。

腎血流量低下がレニンを分泌させて、Na再吸収を促進させるため、体液が増加し、むくみがさらに出やすくなる。

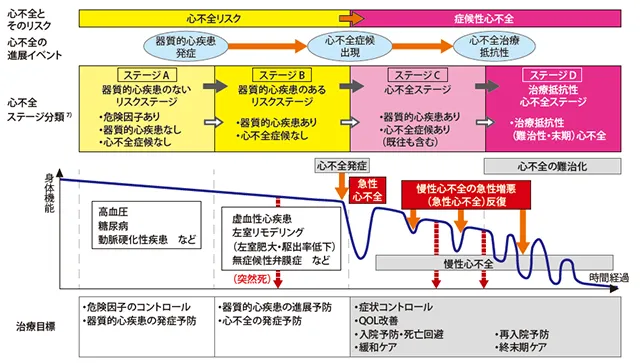

心不全ガイドラインによれば、心不全は4段階のステージで進行し、ステージBまでは心不全のリスク因子のみで進行しているものの、それらが原因で突如急性心不全が発症すると、ステージCの心不全ステージへと進み、何も治療をしなければ時間の経過とともに慢性心不全へと移行し、やがては死の原因の一つとなる。

うっ血の症状を伴ううっ血性心不全では、ANP(心房性ナトリウム利尿ペプチド)やBNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が分泌されて、利尿作用を高めて浮腫を減らそうとしたり、血管拡張作用、交感神経抑制作用、肥大抑制作用などにより心筋を保護するように働く。

心不全の分類

心不全はその病態により3種類、

- 左心不全(肺循環系にうっ血が著明となる)、

- 右心不全(体循環系にうっ血が著明となる)

- 両心不全(左心、右心両方にうっ血が見られる)

に分類されるが、その多くは左室機能障害による左心不全である。左心不全は左心系血液が戻れなくなり、戻ってこられない血液は肺にうっ血するため呼吸困難を起こす。右心不全でも右室の収縮障害と容量負荷が結局は左室に影響を及ぼすことになる。

心筋の収縮力が低下するというのは、厳密には左心室の収縮で送り出せる血液量が低下するという意味で、この血液量の割合を左室駆出率(LVEF:left ventricular ejection fraction:エルブイイーエフ)といい、これを用いた心不全の分類がある。

- HFrEF(ヘフレフ):LVEF(40%未満)の低下した心不全。収縮不全が主体。左室肥大を認めることが多い。37%

- HFpEF(ヘフペフ):LVEF(50%以上)の保たれた心不全。拡張不全が主体。高齢者が多い。45%

- HFmrEF:LVEF(40%以上50%未満)が軽度低下した心不全。境界型。18%

心不全の原因

一方、収縮力が低下する原因(=心不全の原因)は、心筋梗塞などによる心筋収縮力の低下や、弁膜症(僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症等)、COPDによる容量負荷の増大、高血圧による圧負荷などにより、体に必要な血液量を供給できなくなることによる。

- 心筋梗塞:心筋が壊死し、酸欠状態に陥った状態

- 容量負荷(前負荷):心臓に戻ってくる血液量が多いと汲み出す血液量が多くなるので負担が増える。心筋が引き伸ばされ、心拡大を引き起こす。利尿薬等

- 圧負荷(後負荷):心臓から出ていく時に血管が細いとそれだけ心臓にかかる負担が増える。心筋が厚くなり、心肥大を引き起こす。降圧剤やNO等

つまり、血液を送り出すために交感神経とレニン・アンジオテンシン系が亢進し、交感神経亢進orレニン→血圧上昇orアンジオテンシンⅡによる血圧上昇(後負荷上昇)→さらに心臓に負担→ルーチンと、レニン→アルドステロン→体液量増加→前負荷上昇→ルーチン。という改善するはずの機能が更に悪化させるというメカニズムになっている。

心不全の診断

レントゲン、心エコー、採血(BNP、NT-proBNP)、自覚症状(息切れ、浮腫等)。

HFrEFやHFpEFの鑑別で必要な左室駆出率(LVEF)は、大体は心エコーにより計測した左心室容積(拡張期-収縮期)をもとに算出される。

BNPは血漿中、NT-proBNPは血清中。

心筋虚血状態になると心筋の心室から前駆体のpre-proBNPが産生され、すぐにFurinにより分解を受けて、アミノ末端(N末端)側のNT-proBNPとカルボキシ末端(C末端)側のBNPとなる。

NT-proBNPには活性がなく、ネプリライシンによる分解を受けないので、血中半減期が約120分と長い。BNPはNRP-Aに結合し神経体液性因子の活性化、NRP-Cに結合し分解、ないしはネプリライシンにより分解を受けるため、血中半減期が約20分と短い。この半減期の違いが血中濃度の差(NT-proBNP:BNP=4~6:1)であり、NT-proBNP1000を超えると心不全の可能性。高齢になると高頻度で拡張不全を伴うためNT-proBNP3000前後も多い、1万を超えると高血圧か虚血か。

NT-proBNPは腎臓からしか排泄されず、心機能のみならず腎機能障害マーカーとしても使われる。

※ 心電図に影響がないので、心電図による検査を行えない

関連ページ

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

- << 前のページ

- 次のページ >>