関連ページ

心不全の治療薬一覧

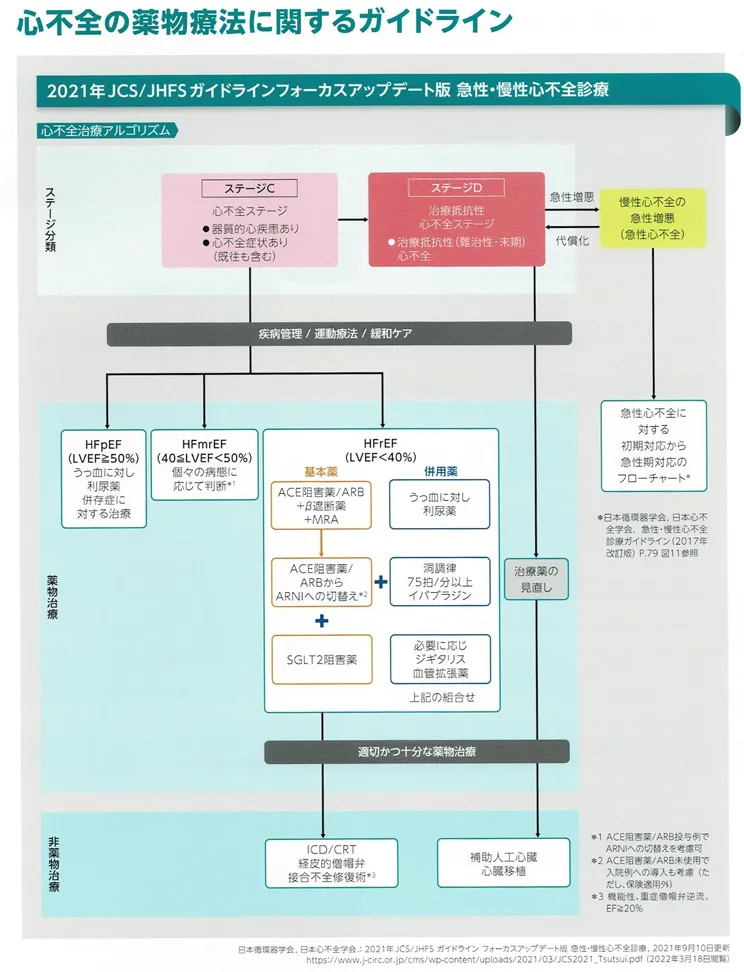

HFrEF治療の第一選択 → Fantastic Four:ARNI、MRA、β遮断薬、SGLT2阻害薬

| 分類 | 成分名 | 商品名 | 規格・剤形・補足 |

|---|---|---|---|

| ジギタリス製剤(強心薬) | ジゴキシン | ハーフジゴキシンKY ジゴキシンKY ジゴキシン「KYO」 |

規格:錠0.125mg(ハーフ)、錠0.25mg(KY)、0.625mg(KYO) 適応:うっ血性心不全(肺水腫、心臓喘息などを含む。)、心房細動・粗動による頻脈、発作性上室性頻拍、(手術、急性熱性疾患、出産、ショック、急性中毒)における心不全及び各種頻脈の予防と治療 |

| ジゴシン | 規格:散1%、錠0.125mg/0.25mg、エリキシル、注 適応:上に同じ |

||

| メチルジゴキシン | ラニラピッド | 規格:錠0.05mg/0.1mg 適応:うっ血性心不全、心房細動・粗動による頻脈、発作性上室性頻拍 |

|

| デスラノシド | ジギラノゲン | 規格:注 適応:ジゴキシンと同じ |

|

| ACE阻害薬 | レニベース等 | ||

| ARB | 全て | ||

| ARNI | サクビトリルバルサルタン | エンレスト | 規格:50mg/100mg/200mg/粒状錠小児用12.5mg/31.25mg 適応:【共通】慢性心不全(ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。)、【50以外】高血圧症 補足:高血圧症は通常200mg |

| β遮断薬 | メインテート | ||

| αβ遮断薬 | アーチスト | ||

| 利尿薬 | ラシックス等 | ||

| MRA | アルダクトン等 | ||

| SGLT2阻害薬 | フォシーガ等 | ||

| HCNチャネル遮断 | イバプラジン | コララン | 規格:錠2.5mg/5mg/7.5mg 適応:洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が75回/分以上の慢性心不全 ただし、β遮断薬を含む慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。 |

| カテコラミン製剤 | ドパミン | イノバン カコージンD |

規格:注 適応:急性循環不全(心原性ショック、出血性ショック、無尿、乏尿や利尿剤で利尿が得られない状態、脈拍数の増加した状態、他の強心・昇圧剤により副作用が認められたり、好ましい反応が得られない状態) |

| ドブタミン | ドブトレックス ドブポン |

規格:注射液・静注 適応:急性循環不全における心収縮力増強、心エコー図検査における負荷 |

|

| ドカルパミン | タナドーパ | 規格:顆粒75% 適応:ドパミン塩酸塩注射液、ドブタミン塩酸塩注射液等の少量静脈内持続点滴療法(5μg/kg/min未満)からの離脱が困難な循環不全で、少量静脈内持続点滴療法から経口剤への早期離脱を必要とする場合 |

|

| イソプレナリン | プロタノール | 規格:S徐放錠15mg、L注 適応:各種の高度の徐脈、殊にアダムス・ストークス症候群における発作防止 |

|

| アドレナリン | ボスミン | 規格:注、外用液 適応: 気管支喘息、百日咳に基づく気管支痙攣の緩解、局所麻酔薬の作用延長(粘膜面の表面麻酔に限る)、手術時の局所出血の予防と治療、耳鼻咽喉科領域における局所出血、耳鼻咽喉科領域における粘膜の充血・腫脹、外創における局所出血 |

|

| カテコラミン系 | デノパミン | カルグート | 規格:細粒5%、錠5mg/10mg 適応:慢性心不全 |

| コルホルシンダロパート | アデール | 規格:点滴静注 適応:急性心不全で他の薬剤を投与しても効果が不十分な場合 |

|

| ブクラデシンNa | アクトシン | 規格:注射 適応:急性循環不全における心収縮力増強、末梢血管抵抗軽減、インスリン分泌促進、血漿遊離脂肪酸及び無機リン低減ならびに利尿 |

|

| PDE阻害薬 | オルプリノン | コアテック | 規格:注、SB注 適応:下記の状態で他の薬剤を投与しても効果が不十分な場合 急性心不全 |

| ミルリノン | ミルリーラ ミルリノン |

規格:注射液 適応:下記の状態で他の薬剤を投与しても効果が不十分な場合 急性心不全 |

|

| ピモベンダン | ピモベンダン |

規格:カプセル1.25mg/2.5mg、(錠0.625/1.25mg/2.5mgはTEのみ) 適応:急性心不全(利尿剤等を投与しても十分な心機能改善が得られない場合)、慢性心不全(軽症~中等症、ジギタリス製剤、利尿剤等の基礎治療剤を投与しても十分な効果が得られない場合) |

|

| ベスナリノン | 販売中止 | ||

| 心房性Na利尿ペプチド | カルペリチド | ハンプ | 規格:注射 適応:急性心不全(慢性心不全の急性増悪期を含む) |

| sGC刺激薬 | ベルイシグアト | ベリキューボ | 規格:錠2.5mg/5mg/10mg 適応:慢性心不全、ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。 |

| その他 | ユビデカレノン | ノイキノン | 規格:錠5mg/10mg、糖衣錠10㎎、( 適応:基礎治療施行中の軽度及び中等度のうっ血性心不全症状 |

心不全の薬の使い方

急性心不全では、血圧低下が著しい時はカテコラミンを用い、肺うっ血~肺水腫があるときは、前負荷を軽減する薬物(フロセミド、ニトログリセリンなど)さらには強心薬を用いる。不整脈が急性心不全の原因又は悪化因子となっている場合は抗不整脈薬を用いる。

慢性心不全の場合、基本は非薬物療法(塩分を控える、適度な運動、適度な体重)で、その上で軽症・重症問わずレニン・アンジオテンシン系を抑制するACE阻害薬やARB→ARNIが第一選択薬となる。これでも改善が見られない場合は、利尿薬、MRA(非ステロイド型選択的ミネラルコルチコド受容体拮抗薬)、SGLT2阻害薬、ジギタリス製剤、β遮断薬(水溶性のアテノロール等ではなく脂溶性のビソプロロール)、αβ遮断薬、血管拡張薬(硝酸薬)、HCNチャネル阻害薬(イバブラジン)、sGC刺激薬(ベルイシグアト)が併用される。

また、心不全はCKDと密接に関わり、どちらかがあるとどちらかになりやすいことがわかっているため、心不全の治療を行う際はGFRや貧血の治療も同時に行うことが結果的に心不全の治療を行うことにつながる。そういう意味でSGLT2阻害薬の立ち位置がかなり上がったことも納得できる。

ARNI、MRA、β遮断薬、SGLT2阻害薬の4剤をFantastic Fourと呼び、HFrEF治療の第一選択(洞調律かつ心拍数75回/分以上の省令でイバブラジンの追加投与を、基本4剤で効果不十分の場合、血管拡張薬やベルイシグアト追加を、うっ血があれば利尿薬、不整脈があれば抗不整脈薬を追加検討する。)。ARB/ACE+β遮断に比べて生存率を5~10年延長させることがわかっている。HFpEFでも限定的ではなるが有効な場合がある。

常用量では心不全を悪化させるβ遮断薬も、少量から徐々に増量していくアップストリーム治療により長期的に低下した心臓機能を回復させる。

利尿薬は体液量を減少させ前負荷を軽減させ、ACE阻害薬は血管弛緩による後負荷、アルドステロン抑制による前負荷を減少、ジギタリス製剤は強心作用と、心拍数の減少により心不全を治療する。

SGLT2阻害薬は間質性浮腫をメインに除去すると共にエリスロポエチン分泌作用等にて慢性虚血を防ぎ長期的に腎機能だけでなく心機能も改善する。ループ利尿は間質性浮腫と血管内の水分を両方除去するため脱水のリスクが高くなる。

| 予後改善(基本)薬 | 症状改善(併用)薬 | |

|---|---|---|

| HFrEF | ACE阻害薬、ARB、ARNI β遮断薬 SGLT2阻害薬 MRA |

ループ利尿薬 バソプレシンV2受容体拮抗薬 硝酸薬 強心薬 |

| HFpEF | SGLT2阻害薬 | ACE阻害薬、ARB、ARNI β遮断薬 MRA ループ利尿薬 バソプレシンV2受容体拮抗薬 硝酸薬 強心薬 |

?心不全治療薬の影響イメージ

— ??固ツイ必読??Drぷーbot@知識ばらまき (@Dr_ppooohh_bot) October 5, 2022

?血行動態への影響と"目に見えない効果"で大別

?"目に見えない治療"である心不全標準治療薬も,血行動態への影響はさまざま

これらを理解して導入タイミングを見極める

?"目に見えない効果"的にデメリットとなりうる利尿薬・強心薬は,不要なら漸減中止が基本 pic.twitter.com/IQ57v0eXbl

強心薬(ジギタリス製剤)

Na-K-ATPaseを阻害することでNa-K交換機構を阻害し、相対的にNa-Ca交換機構が活発になり、心筋細胞内へCaの流入が起こって心筋が収縮する。グレープフルーツの摂取で血中濃度↑。吸収が遅いので消化管運動↑にて吸収率↓。セントジョーンズにて血中濃度↓。

- ジゴキシンKY、ハーフジゴキシンKY(ジゴキシン) ACE阻害薬と利尿薬で効果のない患者に用いる。陽性変力、陰性変伝導(上室性頻脈性不整脈を合併している場合は有用)により、うっ血の改善、AF等での頻脈を改善する。

- ジギトキシン(ジギトキシン)・・・ジゴキシンに同じ

- ラニラピッド(メチルジゴキシン)・・・吸収は速やかでジゴキシンの約2倍薬

ACE阻害薬

動脈を拡張し、後負荷を改善する。心不全だけでなく腎不全による腎血流量低下からのレニン分泌を抑制できので心保護・腎保護作用。アルドステロン拮抗作用によりNaの再吸収を抑制し血圧を下げ、前負荷も改善する。またアルドステロンが心臓や腎臓の繊維化、炎症に関わり心肥大等を引き起こすため、これらを抑制することが心保護・腎保護につながる。

慢性心不全の適応があるのはレニベースと、ロンゲスorゼストリルのみ。

ARBとARNI

慢性心不全の適応があるARBはブロプレスのみ。

ARNIは心不全において生命予後を改善させる薬剤である。HFrEFにおいて、低血圧(収縮期血圧<100)であったとしてもARNI投与群の方が、非投与群よりも、死亡率、心不全入院率及び心血管死が有意に抑えられたと言う報告もある。ため、低血圧であってもふらつきや倦怠感がなければ用量を減らして服用する意義はある。

症候性低血圧以外に、血清カリウム値や腎機能低下にも注意する必要がある。

β遮断薬とαβ遮断薬

慢性心不全の適応はメインテートとアーチストが持ち、β1選択性が高いメインテートは心機能抑制力が強いので中等度の心不全に、β1選択性が低いアーチストは血圧が高く、重度の心不全の患者等に用いられる。

HFrEF治療において、β遮断薬は用量依存的に予後改善効果(心機能改善効果による心不全入院や死亡率の減少)があるため、低血圧や徐脈に注意しながら可能な限り最大量を投与するべきである。

カルベジロールを使用する場合は、初期用量2.5mg/日(重症例では1.25mg/日)とし、2.5mg/日ずつ増量し最大量20㎎/日であり、ビソプロロールの場合には初期用量0.625mg/日とし、倍量に増量し最大は5㎎/日まで使用可能。増量は1~2週間ごとに忍容性を確認しながら実施する。

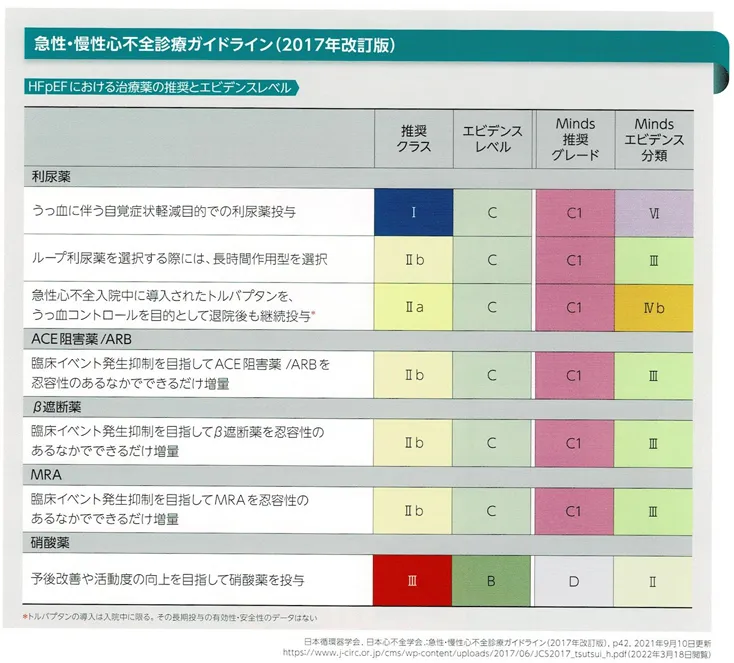

一方、HFpEF治療においてのβ遮断薬の有効性は明らかではない。「急性・慢性心不全診療ガイドライン」では推奨クラスⅡbに設定されており、現時点では併存疾患としてAFのレートコントロール、心筋虚血予防、不整脈予防と言った観点での投与にとどまる。

利尿薬(ループ利尿、MRA)

全てのループ利尿薬は心性浮腫(うっ血性心不全)の適応を持つ。

K保持性利尿薬のMRA(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)のうち心不全に適応があるものは、スピロノラクトンとエプレレノンのみである。

| アルダクトンA (スピロノラクトン) |

セララ (エプレレノン) |

ミネブロ (エサキセレノン) |

ケレンディア (フィネレノン) |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 世代 | 第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | ||

| MR選択性 | 低い | 高い | |||

| 構造 | ステロイド骨格 | 非ステロイド骨格 | |||

| 適応 | 高血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | - |

| 心不全 | 〇 | 〇(100㎎除く) | - | - | |

| PA | 〇 | - | - | - | |

| CKD | - | - | - | 〇 | |

ループ利尿薬は、なるべくNT-proBNPが高く、心エコーで心不全が確定している場合に使用。それ以外に使うと(特に高齢者)脱水や腎機能低下の危険。

MRAはアルドステロンによる過剰なナトリウム貯留に伴う血圧上昇や繊維化を防ぐため心保護作用を持つ一方で、女性化乳房(MR選択性のないスピロノラクトンはエストロゲン受容体にも作用するため。)や高カリウム血症等の副作用に注意が必要となる。

ガイドライン上で、スピロノラクトンは、うっ血性心不全に対して「12.5~25mg/日より開始し、維持量25~50mg/日を1日1回」となっている。エプレレノンは慢性心不全に対して「1日1回25mgから投与を開始し、血清カリウム値、患者の状態に応じて、投与開始から4週間以降を目安に1日1回50㎎に増量、ただし、中等度の腎機能障害のある患者では1日1回隔日25㎎から投与を開始し、最大用量は1日1回25㎎とする」となっている。

サムスカ(トルバプタン)は心不全と肝硬変の体液貯留に適応があるが、いずれもループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な場合のみに限る。(他の利尿薬が出ている必要がある)

SGLT2阻害薬

フォシーガはHFrEFにしか使えないが、エンレストやジャディアンスはHFpEFにも使うことができる。

フォシーガの能書によると、心保護作用はSGLT2阻害による浸透圧性利尿作用及び血行力学的作用に加えて、心筋線維化への二次的作用が関連している可能性がある。また、NLRP3依存性インフラマソームの活性化抑制作用が、心室への有益な作用をもたらす機序の一部である可能性が示された。とされている。

フォシーガ能書では、腎保護作用については、SGLT2阻害により、遠位尿細管に到達するナトリウム量が増加し、尿細管糸球体フィードバックが増強されることで糸球体内圧が低下することが関連している可能性がある。また、上記の作用が浸透圧利尿による、体液過剰の補正、血圧低下、前負荷及び後負荷の軽減等の血行動態の改善作用と組み合わさって、腎灌流を改善することが関連している可能性があるとかかれている。

SGLT2阻害薬服用開始初期はプラセボに比較して約500ml/日程度、尿量が増加するが、尿量は数日でベースラインに戻る。そのため、服用開始直後は利尿薬併用の場合は特に脱水症状に注意が必要である。

SGLT2阻害薬を投与することで尿糖が排泄されて血糖値が低下する一方で、インスリン濃度が低下、グルカゴン濃度が上昇し、内因性のグルコース産生が促進されることが示されており、SGLT2阻害薬単独では低血糖を起こしにくい。そのため、DM合併例でなくい心不全患者に低血糖のリスクについて神経質に説明する必要はない。

HCNチャネル遮断薬

HCN(過分極活性化環状ヌクレオチド依存性)チャネル遮断薬であり、洞結節のペースメーカー電流Ifを構成するHCN4チャネルを阻害し、活動電位の拡張期脱分極相における立ち上がり時間を遅延させ、心拍数を減少させる。

洞結節の自動能形成(ペースメーカー)に寄与する電流は、If(過分極活性化陽イオン電流)と呼ばれ、主にHCN4 チャネルにより形成される。→心電図についても参照。

- コララン(イバブラジン)・・・洞調律かつ投与開始時の安静時心拍数が75回/分以上の慢性心不全。ただし、β遮断薬を含む慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。

イバブラジンは、HCN4 チャネルを阻害することで If を抑制し、拡張期脱分極相における活動電位の立ち上がり時間を遅延させ、その結果として心拍数を減少させる。

心拍数を下げて(60~70回目安に)心不全の再発を抑制し生命予後を改善するエビデンスを持つ。β遮断薬では血圧が下がってしまうので十分量まで使えないが、イバブラジンは血圧に影響しないので使いやすい。

?β遮断薬とイバブラジン,それぞれの心拍出量への影響(あくまでもイメージ)

— ??固ツイ必読??Drぷーbot@知識ばらまき (@Dr_ppooohh_bot) October 16, 2022

?イバブラジン

・導入初期の心収縮力低下を気にしなくていい

・HR是正による心拍出量増加が導入初期から期待できる

・逆リモデリングは証明されていない

?β遮断薬

・導入期を耐えれば,逆リモデリングが期待できる pic.twitter.com/L1nWTUL5gq

カテコラミン製剤

急性心不全で心収縮力増強に用いる。

- イノバン等(塩酸ドパミン)・・・注射剤。β刺激

- ドブトレックス(塩酸ドブタミン) ・・・注射剤。β1刺激

- タナドーパ(ドカルパミン)・・・β1刺激、DA刺激

プロタノールS(イソプレナリン)- カルグート(デノパミン)・・・β1刺激、カテコラミン類似

血管拡張薬、sGC刺激薬

心血管系のシグナル伝達「一酸化窒素(NO)-可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)-環状グアノシン-リン酸(cGMP)」に関わる薬剤。心不全でNOやsGCのNO利用脳が低下して組織中cGMP量が低下して心筋や血管機能が低下するのを防ぐ。

- ベリキューボ(ベルイシグアト)・・・可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)を直接刺激作用と内因性NOに対するsGCの感受性を高める作用により細胞内cGMP濃度を上昇させて血管平滑筋細胞において血管拡張作用や抗リモデリング作用を示す。

- 硝酸薬・・・アイトロール(一硝酸イソソルビド)とシグマート(ニコランジル)は狭心症のみの適応、ニトロール(硝酸イソソルビド)は狭心症/心筋梗塞/虚血性心疾患の適応

PDEⅢ阻害薬

- アカルディ(ピモベンダン)・・・PDE阻害薬。心不全の急性と慢性の両方の効果。心筋の収縮調節蛋白のCa2+感受性増強作用

- アーキンZ(ベスナリノン)・・・PDE阻害約。慢性心不全で他剤で効果が出ない場合に使用する。心拍数を増大することなく、心筋収縮力を比較的選択的に増大する。

その他

- ノイキノン(ユビデカレノン)・・・低酸素状態での心筋エネルギー代謝を改善する酸素利用率改善薬、ビタミンQ(CoQ)、軽度および中等度のうっ血性心不全に使用される。

虚血心筋での酸素利用効率改善作用、心筋でのATP産生賦活作用、低下した心機能改善作用、抗アルドステロン作用(利尿)

胆汁酸塩で乳化されて吸収されるので食後に服用する。

関連ページ

- 心不全とは?症状と診断方法

- 心臓の構造

- 参考文献:調剤と情報 2024.11

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

- << 前のページ

- 次のページ >>