てんかんの薬(抗てんかん薬)一覧

| 分類 | 成分名 | 商品名 | 規格・剤形・補足 |

|---|---|---|---|

| バルビツール酸系 (GABAA刺激) |

フェノバルビタールNa (PB) |

ノーベルバール | 規格:静注 適応:新生児痙攣、てんかん重積状態 |

| プリミドン (PRM) |

プリミドン | 規格:細粒99.5%、錠250㎎ 適応:全般発作(強直間代発作、小型運動発作)、部分発作(焦点発作、精神運動発作) |

|

| ヒダントイン系 (Na+ch遮断) |

フェニトイン (PHT) |

アレビアチン ヒダントール |

規格:散10%、錠25mg/100mg、注(フェニトインのみ) 適応:【内服】全般発作(強直間代発作)、部分発作(焦点発作、精神運動発作、自律神経発作) 強直間代発作の2ndだが慎重投与 |

| ホスフェニトインNa (FOS) |

ホストイン | 規格:静注 適応:てんかん重積状態 |

|

| エトトイン (EHIN) |

アクセノン | 規格:末 適応:全般発作(強直間代発作) 強直間代発作の代替 |

|

| 配合 | フェニトイン・フェノバルビタール | 複合アレビアチン 適応:PHT、PB参照 |

規格:錠、向3:90日 |

| フェニトイン・フェノバルビタール・安息香酸Naカフェイン | ヒダントールD | 規格:錠(12錠中PHT200㎎・PB100mg・安息香酸Naカフェイン200㎎)、向3(90日) 適応:上に同じ |

|

| ヒダントールE | 規格:錠(12錠中PHT250㎎・PB100mg・安息香酸Naカフェイン200㎎)、向3(90日) 適応:上に同じ |

||

| ヒダントールF | 規格:錠(12錠中PHT300㎎・PB100mg・安息香酸Naカフェイン200㎎)、向3(90日) 適応:上に同じ |

||

| オキザゾリジン系 | トリメタジオン (TMO) |

ミノアレ | 規格:散66.7%、30度以下保存 適応:全般発作(欠神発作、小型運動発作、点頭てんかん) |

| スルフォンアミド系 (炭酸脱水酵素阻害) |

スルチアム (ST) |

オスポロット | 規格:錠50㎎/200mg、粉砕○ 適応:部分発作(精神運動発作) |

| サクシミド系 (Ca2+ch遮断) |

エトスクシミド (ESM) |

エピオプチマル ザロンチン |

規格:散50%(エピレ)/シロップ5%(ザロン) 適応:全般発作(欠神発作、小型運動発作) 欠神発作の1st |

| アセチル尿素系 (機序不明) |

アセチルフェネトライド (APT) |

クランポール | 規格:末、錠200㎎ 適応:全般発作(強直間代発作)、部分発作(焦点発作、精神運動発作、自律神経発作) |

| ベンゾジアゼピン系 (GABA刺激) |

クロナゼパム (CZP) |

リボトリール ランドセン |

規格:散0.1%/0.5%、錠0.5mg/1mg/2mg 適応:全般発作(小型運動発作)、部分発作(精神運動発作、自律神経発作) 向3(90日)、ミオクロニー発作1st |

| ジアゼパム (DZP) |

ダイアップ | 規格:坐剤4mg/6mg/10mg 適応:小児の熱性痙攣、てんかん痙攣発作 向3(14日) |

|

| クロザパム (CLB) |

マイスタン | 規格:細粒1%、錠5㎎/10mg 適応:他の抗てんかん薬で十分な効果が認められない全般発作(強直間代発作、欠神発作、小型運動発作、脱力発作)、部分発作(単純部分発作、複雑部分発作、二次性全般化強直間代発作) 向3(90日) |

|

| ミダゾラム | ミダフレッサ | 規格:静注 適応:てんかん重積状態 向3 |

|

| ロラゼパム | ロラピタ | 規格:静注 適応:てんかん重積状態 向3 |

|

| イミノスチルベン系 (Na+ch遮断) |

カルバマゼピン (CBZ) |

テグレトール | 規格:細粒50%、錠100㎎/200mg 適応:全般発作(強直間代発作)、部分発作(精神運動発作)、躁うつ病の躁状態、三叉神経痛 精神運動発作の1st |

| 分岐脂肪酸系 (GABA分解抑制、Ca2+ch遮断) |

バルプロ酸Na (VPA) |

デパケン バレリン ハイセレニン |

規格:細粒20%、錠100㎎/200mg、シロップ5% 適応:全般発作(欠神発作)、部分発作(焦点発作、精神運動発作)、躁うつ病の躁状態、片頭痛発作の発症抑制 一包化不可、全般発作の1st |

| バルプロ酸Na徐放剤 | デパケンR セレニカR |

規格:徐放錠100㎎(デパR)/200㎎(デパR、セレR)/400mg(セレR)、徐放顆粒40%(セレR) 適応:上に同じ 粉砕不可 |

|

| ベンズイソキサゾール系 (Ca2+ch遮断、Na+ch遮断、GABA増強、炭酸脱水酵素阻害) |

ゾニサミド (ZNS)) |

エクセグラン | 規格:散20%、錠100㎎ 適応:全般発作(強直間代発作、強直発作、非定型欠神発作)、部分発作(焦点発作、精神運動発作、二次性全般化)、混合発作 広範スペクトル、部分発作2nd、同一成分のトレリーフはパーキンソン適応 |

| AMPA/カインン酸型グルタミン酸受容体抑制薬 | トピラマート (TPM) |

トピナ | 規格:細粒10%、錠25㎎/50mg/100mg 適応:他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)に対する抗てんかん薬との併用療法 部分発作2nd、ミオクロニー発作1st |

| トリアジン系 (Na+ch遮断) |

ラモトリギン (LTG) |

ラミクタール | 規格:錠25㎎/100mg、錠(小児用)2㎎/5mg 適応:全般発作(強直間代発作、定型欠神発作)、部分発作(二次性全般含む全て)、レイノックス・ガストー症候群、双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制) 部分発作の1st、強直間代発作・欠神発作の2nd バルプロ酸併用時2w隔日投与 |

| ルフィナミド (RFN) |

イノベロン | 規格:錠100㎎/200㎎ 適応:他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないレイノックス・ガストー症候群における強直発作及び脱力発作に対する抗てんかん薬との併用療法 |

|

| ピロリドン誘導体 (SV2A結合) |

ブリィビアクト (-) |

ブリーバラセタム | 規格:錠25㎎/50mg、DS50%、静注 適応:部分発作(二次性全般含む全て) 腎機能による容量調節が必要ない |

| ピロリドン誘導体 (SV2A結合/Ca2+ch阻害)) |

レベチラセタム (LEV) |

イーケプラ | 規格:錠250㎎/500mg、DS50%、静注 適応:部分発作(二次性全般含む全て)、他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法 部分発作1st、ミオクローヌス発作1st |

| ピロリドン誘導体 (Glu受容体拮抗) |

ピラセタム (PIR) |

ミオカーム | 規格:内用液 適応:皮質性ミオクローヌスに対する抗てんかん剤などとの併用療法 |

| AMPA受容体拮抗薬 | ペランパネル (PER) |

フィコンパ | 規格:錠2㎎/4㎎、細粒1%、静注 適応:部分発作(二次性全般含む全て)、他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法 |

| 機能性アミノ酸 (Na+ch遮断) |

ラコサミド (LCM) |

ビムパット | 規格:錠50㎎/100mg、静注、DS10% 適応:部分発作(二次性全般含む全て)、他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法 |

| GABA誘導体 (Ca2+ch遮断) |

ガバペンチン (GBP) |

ガバペン | 規格:錠200㎎/300mg/400mg、シロップ5%(冷保) 適応:他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)に対する抗てんかん薬との併用療法 全般発作は×。同一成分のレグナイトはレストレス適応 |

| GABA分解酵素阻害薬 (GABA分解抑制) |

ビガバトリン (VGB) |

サブリル | 規格:散500mg 適応:全般発作(点頭てんかん) |

| αエチレンアルコール系 (GABA刺激) |

スチリペントール (STP) |

ディアコミット | 規格:Cap250mg、DS分包250mg/500mg 適応:クロバザム及びバルプロ酸ナトリウムで十分な効果が認められないDravet症候群患者における間代発作又は強直間代発作に対するクロバザム及びバルプロ酸ナトリウムとの併用療法 |

| その他 | オクスカルバゼピン | オクノベル | 販売中止? |

抗てんかん薬の作用点

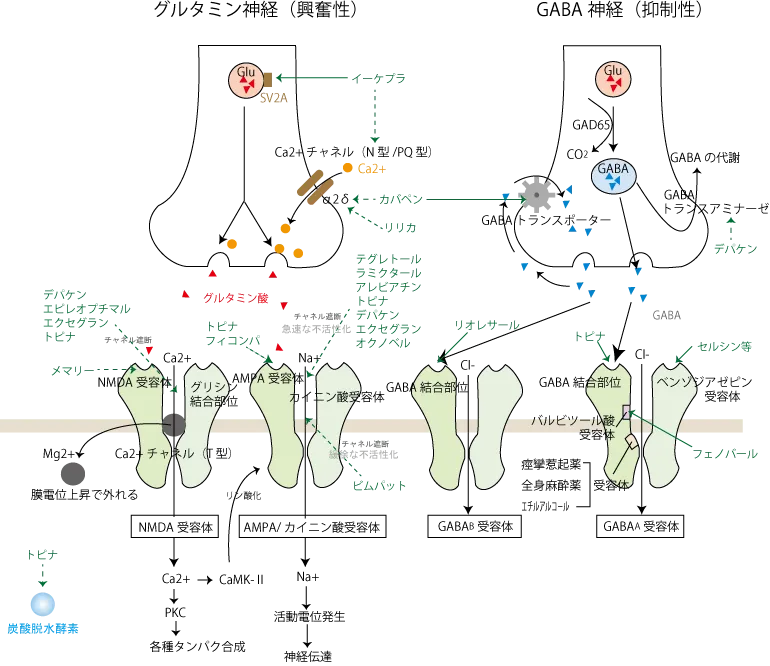

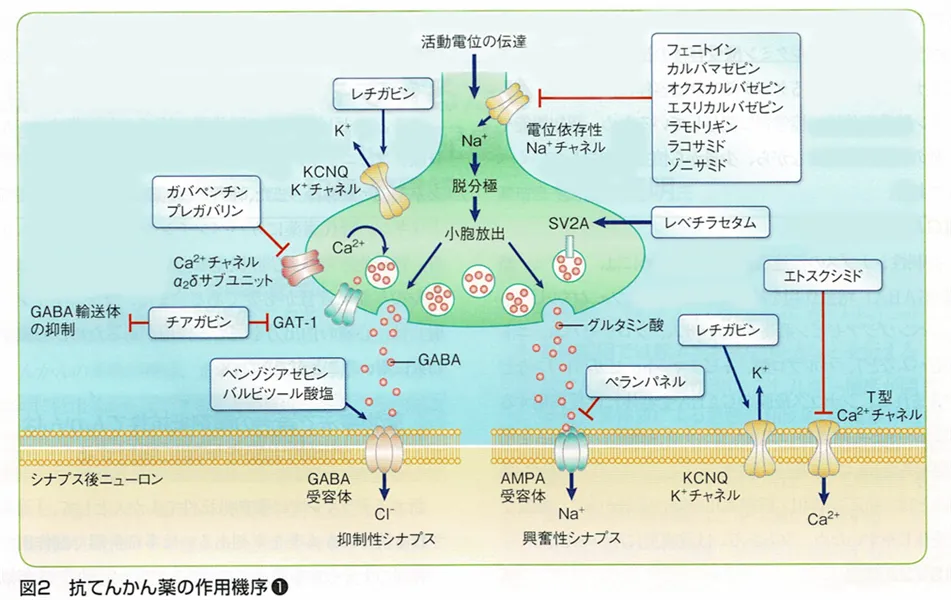

てんかんの治療は興奮を抑える(Na+チャネル遮断、Ca2+チャネル遮断、グルタミン酸拮抗)か、抑制系(GABAアゴニスト)を賦活させるかの大きく2機序である。

興奮性の神経伝達の機序

まず、興奮性の神経伝達の機序。

Na+チャネル開口によって発生した活動電位が隣接した細胞に伝わり、その細胞が活動電位を発生させ・・・というようにシナプス前膜まで伝わってきた活動電位は電位依存性N型/PQ型Ca2+チャネルを活性化し、Ca2+の流入を促進し、流入したCa2+は小胞体から伝達物質の一つであるグルタミン酸をシナプス間隙へと放出させる。

この際、神経伝達物質が入った小胞体のSV2A受容体に結合して、グルタミン酸等の神経伝達物質の放出を抑制するのがレベチラセタム。レベチラセタムはN型Ca2+チャネルを阻害してCa2+の流入も抑制する。α2δサブユニットを抑制してCa2+の流入を抑制するのがガバペンチンやプレガバリンである。

神経伝達物質は他にもSPやCGRPがあるが、ここではひとまずおいておいて、放出されたグルタミン酸はAMPA受容体(non-NMDA受容体)に結合し、Na+チャネルを活性化、Na+の流入による活動電位を発生させて速い興奮伝導を行う。

ここでNa+チャネルを阻害するのが、カルバマゼピン、ラモトリギン、トピラマート、フェニトイン、バルプロ酸、ゾニサミドである。

このAMPA受容体を介したNa+流入がある一定レベルまでくると、電位が上がったのをスイッチとしてNMDA受容体を抑制しているMg2+の抑制が外れ、NMDA受容体が活性化し、Ca2+の流入による各種タンパク質の合成(流入し過ぎは細胞傷害)やCaMKⅡ(Ca2+/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ)によるAMDA受容体のリン酸化によるシナプス伝達の増強作用が起こり、活性化状態の延長にもつながる。

ここでCa2+チャネルを阻害するのが、エトスクシミドやゾニサミドである。

抑制系の賦活の機序

そして、抑制系の賦活の機序。

グルタミン酸はGAD65(グルタミン酸脱炭酸酵素)によってGABA(γアミノ酪酸)を合成し、神経終末からGABAが放出され、GABAA受容体のGABA結合部位へと結合するとクロライドチャネルが開き、Cl-が流入し、シナプス後抑制によって神経伝達を抑制的に制御する。

過剰なGABAはGABAトランスポーターによって再取込を受けて再度シナプス小胞へと取り込まれる。また、GABAはGABAトランスアミナーゼによって代謝を受ける。

GABAA受容体のベンゾジアゼピン受容体に結合してCl-流入を促進するのがベンゾジアゼピン系の薬剤、バルビツール酸受容体に結合して同様の作用を行うのがフェノバルビタールである。Naチャネル遮断薬のバルプロ酸はGABAトランスアミナーゼを阻害してGABAの代謝を阻害する。ガバペンチンはGABAトランスポーターを活性化してGABAの取込を促進する。

抗てんかん薬の選択(てんかん治療ガイドライン2018)

- 孤発発作(初回の発作)では、原則として抗てんかん薬の治療は開始しない

- 孤発発作でも、①神経学的異常 ②脳波異常 ③てんかんの家族歴が陽性 ④高齢者(65歳以上)のいずれかが認められる症例では再発率が高い→治療を考慮する

- 通常単剤かつ少量で開始し、発作が抑制されるまで漸増させていくのが基本

成人てんかん

| 部分発作 (焦点発作、精神運動発作) |

全般発作 | |||

|---|---|---|---|---|

| 強直間代発作(大発作) | 欠神発作(小発作) | ミオクロニー発作(小型運動発作) | ||

| 第一選択薬 | カルバマゼピン ラモトリギン レベチラセタム |

バルプロ酸 | バルプロ酸 エトスクシミド |

バルプロ酸 クロナゼパム レベチラセタム トピラマート |

| 第二選択薬 | ゾニサミド トピラマート |

ラモトリギン レベチラセタム トピラマート ゾニサミド クロザパム フェノバルビタール フェニトイン ペランパネル |

ラモトリギン | |

| その他の選択薬 | フェニトイン バルプロ酸 クロバザム クロナゼパム フェノバルビタール ガバペンチン ラコサミド ペランパネル |

|||

| 併用療法での保険適応 | クロザパム ガバペンチン トピラマート ペランパネル |

|||

| 避ける薬剤 | (記載なし) | カルバマゼピン(ミオクロニー発作や欠神発作が増悪) フェニトイン(強直間代発作が増悪) ガバペンチン(欠神発作が増悪) ★バルプロ酸の妊娠可能年齢女性への投与 |

||

★全般発作ではバルプロ酸の発作抑制効果の優位性は多剤に比べて高いが、催奇形性等の影響を考慮する。

高齢発症てんかん

| 部分発作(合併症なし) | 部分発作(合併症あり) | 全般発作(合併症なし) | |

|---|---|---|---|

| ①~④は推奨順 | ①カルバマゼピン ②ラモトリギン ③レベチラセタム ④ガバペンチン |

①レベチラセタム ②ラモトリギン ③ガバペンチン |

①ラモトリギン ②バルプロ酸 ③レベチラセタム ④トピラマート |

※合併症は、てんかんと脳卒中や高血圧などの合併を指す。合併症のある全身てんかんは記載なし。

なお、これらの基準は新規抗てんかん薬の適応拡大前(H26.4)のものであり、今後単剤使用が可能となった場合は大幅に変更になる可能性が大である。

精神障害合併例

| 使用を避ける | 使用してもよい | |

|---|---|---|

| うつ病 | PB、PRM、ZNS、TPM、LEV | LTG |

| 双極性障害 | PHT、CBZ、LTG、OXC | |

| 不安障害 | LTG、LEV | CZP、CLB、GBP |

| 精神病 | PHT、ESM、ZNS、TPN、LEV |

バルビツール酸系

バルビツール酸系の薬剤は、GABAA受容体のバルビツレート結合部位に結合することで、クロライドチャネルを開口し、神経細胞の興奮を抑制する。

古い薬であり、下のヒダントイン系も同じく、静注ができることが以外に使うメリットはない。

- プリミドン(プリミドン)

- フェノバール(フェノバルビタール) ・・・内服には不眠症の適応がある

- ノーベルパール、ワコビタール、ルピアール(フェノバルビタールNa)

ヒダントイン系

ヒダントイン系薬剤は、グルタミン酸神経(知覚神経)末端のNa+チャネルを抑制することで、神経の伝達を抑制する。

- アレビアチン、ヒダントール(フェニトイン)・・・催奇形性

- ホストイン(ホスフェニトインNa)

- アクセノン(エトトイン)

オキサゾリジン系

小発作に用いる

- ミノアレ(トリメタジオン)

スルフォンアミド系

精神運動発作に用いる

- オスポロット(スルチアム)

サクシミド系

小発作に用いる。Caチャネル遮断作用による興奮の抑制。

- エピレオプチマル、ザロンチン(エトスクシミド)

アセチル尿素系

- クランポール(アセチルフェネトライド)

ベンゾジアゼピン系

ベンゾジアゼピン系薬剤は、GABAA受容体のベンゾジアゼピン結合部位に結合して、クロライドチャネルを開口して神経の興奮を抑える。

- リボトリール、ランドセン(クロナゼパム)

- ダイアップ(ジアゼパム)

- マイスタン(クロバザム)

- ミダフレッサ(ミダゾラム)

イミノスチルベン系

精神運動発作の第一選択薬、電位依存性Naチャネル遮断作用による神経興奮の抑制。めまい、ふらつきといったSEが出やすいので徐々に増量。相互作用を起こしやすい(Cyp3A4)

- テグレトール(カルバマゼピン)・・・催奇形性

分岐脂肪酸系

全般発作の第一選択薬、GABAトランスアミナーゼを抑制することで、GABAの分解を抑制する。

また、グルタミン神経末端のT型Caチャネルを抑制し、神経の興奮(シナプス後膜の興奮)を抑える。

グルクロン酸抱合を競合阻害するため相互作用を起こしやすい(ラモトリギンやメロペネム)。

デパケンの高アンモニア血症→バルプロ酸の不飽和代謝物がミトコンドリアのβ酸化を阻害し、カルニチンを枯渇させ、アンモニア代謝を阻害して高アンモニア血症を惹起する。(補充:エルカルチン)

催奇形性があるため、妊婦には禁忌。妊娠する可能性のある若い女性にも念のため出さない。

- デパケン、バレリン、ハイセレニン(バルプロ酸ナトリウム)

- デパケンR、セレニカR(バルプロ酸ナトリウム徐放剤)・・・デパケンからRへの切り替えは1日量が同じであれば大丈夫とのこと(朝晩1錠ずつのんでたのなら朝2錠等)(メーカーより)。製剤内部の薬物が飽和濃度で、シンク条件が保たれる間は、薬物が一定速度で放出される。薬物を放出した後の残渣が鞭虫に排泄される。(尿・便の色が変わる医薬品)。

ベンズイソキサゾール系

ゾニサミドは広い発作型スペクトル、小発作以外に用いる。Caチャネル遮断作用とNa+チャネル遮断作用による興奮の抑制。GABA増強、炭酸脱水酵素阻害。高率に眠気が出るのが難点。

- エクセグラン(ゾニサミド)

AMPA/カインン酸型グルタミン酸受容体抑制薬

- トピナ(トピラマート)・・・持続性脱分極パルスによって起こる頻回発火の抑制、L 型カルシウム電流の抑制、カイニン酸誘発内向き電流の抑制、GABAA 受容体を介した GABA によるクロライドイオン流入の促進及びヒト炭酸脱水酵素(Ⅱ型及びⅣ型)の阻害が認められた。これらの事実から、トピラマートの抗てんかん作用は電位依存性ナトリウムチャネル抑制作用、電位依存性 L 型カルシウムチャネル抑制作用、AMPA*/カイニン酸型グルタミン酸受容体機能抑制作用、GABA 存在下における GABAA 受容体機能増強作用及び炭酸脱水酵素阻害作用に基づくと推定されている。トピナは炭酸脱水素酵素を阻害してアシドーシスとなり、高アンモニア血症を生じやすくなる。高アンモニア血症はカルニチン欠乏により尿素サイクルがうまく機能し無い事が原因。

トリアジン系

ラミクタールはNaチャネル遮断作用による神経伝達の抑制作用。

- ラミクタール(ラモトリギン)・・・部分発作の第二選択薬:電位依存性Naチャネル遮断作用。

H26.4現在:他の抗てんかん薬との併用療法のみH27.10現在:単剤で部分発作(二次性全般化発作含む)、強直間代発作、定型欠神発作適応有り)。小児てんかん患者に対して「単剤療法」を用いることの出来る発作型は「定型欠神発作」のみで、それ以外の発作型は、他の抗てんかん薬と併用のみ。

バルプロ酸の半減期を上げる(グルクロン酸抱合を阻害)ため、一緒に使う場合、ラミクタール用量は徐々に上げる。薬疹が起きやすい薬なので徐々に増量が大切。(ブルーレター有り) - イノベロン(ルフィナミド)

ピロリドン誘導体

イーケプラは、神経伝達物質放出の調節に関与すると考えられるSV2A(シナプス小胞蛋白2A)への結合、N型Caチャネル阻害作用、細胞内Ca2+遊離抑制作用、GABA及びグリシン作動電流に対するアロステリック阻害の抑制作用、神経細胞間の過剰な同期化の抑制作用がある。

SV2Aは小胞膜を12回貫通する糖タンパク質であり、胞や神経細胞に存在するが、特に神経系では神経伝達物質の種類に関係なく広い発現が認められる。なお SV2 蛋白質には、SV2A、SV2B、SV2C のサブタイプが存在することが分かっている。 SV2A は、神経伝達物質の放出の制御に関与していると推測されているが、その機序として細胞内基質のトランスポーターとしての機能、Ca2+依存性シナプス小胞開口放出を制御する Ca2+センサーの機能を有するシナプトタグミンの調節機能、SV2A の糖鎖部分が神経伝達物質又は ATP などを保持するマトリックスとしての機能を担う可能性が報告されている。

腎排泄なので、高齢者では用量の減量など調節が必要となる。

- イーケプラ(レベチラセタム)・・・部分発作の第二選択薬:SV2A結合。

H26.4現在:他の抗てんかん薬との併用療法のみ部分発作(二次性全般発作を含む)の適応。レベチラセタムの精神面での副作用(興奮等)の軽減にビタミンB6が有効であったとの報告がある。 - ミオカーム(ピラセタム)

- ブリィビアクト(ブリーバラセタム)・・・イーケプラよりもSV2Aへの親和性が高いが、2024年現在は部分発作のみの適応で症に適応はない。

機能性アミノ酸

- ビムパット(ラコサミド)・・・電位依存性Naチャネルの不活性化を選択的に促進し、抗けいれん作用を示す。既存のNaチャネル遮断薬は急速は不活性化を促進するが、本剤は緩徐な不活性化を促進する。

Na+チャネルは、急速な不活性化と緩徐な不活性化の 2 種類のメカニズムで制御されている。緩徐な不活性化は、てんかんのように持続するニューロンの過剰な興奮によっておこり、ニューロンの興奮性を調節している。

ラコサミドは、従来の Na チャネルブロッカーとは異なる機序により、Na+チャネルの緩徐な不活性化を選択的に促進させることで、活性化できる Na+チャネルの割合を減少させ、ニューロンの過剰な興奮を抑制すると考えられている。

急速な不活性化からの回復を遅らせる従来のNa+チャネルブロッカーとも併用は可能。

GABA誘導体

ガバペンはGABA受容体およびベンゾジアゼピン受容体には作用を示さず、興奮性神経前シナプスにおけるα2δサブユニットを介した電位依存性カルシウムチャネルの阻害作用及び、脳内GABA量の増加とGABAトランスポーターの活性化を介して抑制系神経系であるGABA神経系機能を維持・増強する。

- ガバペン(ガバペンチン)

GABA分解酵素阻害薬

- サブリル(ビガバトリン)・・・γ-アミノ酪酸(GABA)の異化に関わる酵素GABAアミノ基転移酵素(GABA-T)に擬似基質として不可逆的に結合することにより酵素活性を阻害し、脳内のGABA濃度を増加させることにより抗てんかん作用を発揮する

AMPA受容体拮抗薬

- フィコンパ(ペランパネル)・・・シナプス後膜に主として存在するAMPA(α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid)型グルタミン酸受容体に選択的な非競合的拮抗剤として抗てんかん作用を発揮する。他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の下記発作に対する抗てんかん薬との併用療法

αエチレンアルコール系

- ディアコミット・・・GABA取り込み阻害作用、GABAトランスアミナーゼ活性低下作用、脳組織中GABA濃度の増加作用及びGABAA受容体に対する促進性アロステリック調節作用により、GABA神経伝達を亢進する。α3あるいはδサブユニットを有するGABAA受容体に強い活性を示す。

その他

- オクノベル(オクスカルバゼピン)・・・販売中止??。4歳以上~15歳未満。電位依存性Naチャネルを遮断する他、カリウムチャネルとの相互作用と高電位活性化カルシウムc電流の抑制、グルタミン酸介在性作用の抑制により、抗けいれん作用を示す。他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の下記発作に対する抗てんかん薬との併用療法

関連ページ

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

記事No949 題名:てんかん治療ガイドライン2010を18へ 投稿者:小野 幸夫 投稿日:2019-05-07 11:40:07

てんかん治療ガイドライン2010は改定され2018がPDF版で掲載されています。 早めの改定を期待しています。

- << 前のページ

- 次のページ >>