薬局開設者の義務(許可・届出)

麻薬、向精神薬、覚せい剤原料、毒・劇薬、毒・劇物の取り扱いは別項(医薬品の取り扱い)を参照してください。

各種指定の更新年や伝票類保存期間等については、期限一覧表を参照。

許可・更新

1、薬局開設の許可・更新(法第5条、6条、構造設備規則1条)

薬局開設許可・更新

薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ開設できません。

許可の有効期限は6年であり、更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失います。

薬局開設許可の基準には、

の3つがあり、これらを満たしていなければ薬局開設の許可は与えてもらえません。

申請には薬局開設許可申請書及び、色々な書類、器具が必要になりますが、

更新は薬局開設許可証(原本)、薬局更新許可申請書(埼玉はこちらからDL)、手数料(埼玉は14,100円の現金)、この際変更がある場合は変更届と体制省令確認シートを保健所に提出すれば大丈夫です。(この際に免許証を預けるのでコピーをとっておくと良い)

更新手続きは実のところ2ヵ月くらい前から受け付けており(更新手続きの通知は郵送では届かないので、各自で更新日が近くなったら手続きを行う。1月切ると保健所から電話があるので出し漏れはないと思う。)、更新手続き受理後、後日保健所が審査基準及び指導基準に照らし合わせて視察→問題なければ申請が正式に受理され、1週間程度で新しい許可証が出来上がる。

→厚生局の保険薬局指定更新の方は、別に郵送で更新書類が送られてくるので記入して送り返す(後述)。

(答) 薬局等に掲示すべき事項である「相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先」と同じものを記載すればよい。→記載の必要がなくなった。

保険薬局指定申請許可・更新

許可の有効期限は6年であり、更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失います。

更新対象となる保険医療機関又は保険薬局には、満了日の1か月半前位に指定の更新手続に係る案内文書が送付され、満了日の2週間前以内に送るよう指示があります。なお、新規申請書はDLできますが、更新申請書はサイトからDL出来ません。

厚生局は保健所とのやり取りを行っていないので、保健所で免許が出来ていようと出来ていまいと更新の連絡はきます。

提出書類は、

- 指定申請書、添付書類(様式)、確認書類、連絡票・・・更新申請書と連絡票がDL出来ないので、加工して書類を作成した(申請書一式DL)。同封の記載例を見ながら記入。

令和5年7月1日より生活保護法の指定医療機関の申請を合わせて行うことが出来るようになった。

- 保険薬局指定申請書 添付書類:厚生労働省事務連絡令和6年3月5日

- 「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について:(令和6年3月5日保医発0305第15号)

- 保険薬局の周辺図・・・GoogleMapでOK。近隣の医療機関の位置がわかるように記載

- 保険薬局の平面図・・・敷地内・建物内の構造及び次の事項がわかるように

- 公道またはこれに準ずる道路との位置関係

- 医療機関が隣接している場合は、境界部の状況(壁、フェンスの設置状況)

- ビルのテナントの場合は、フロア図面及び同一建物内のテナント名

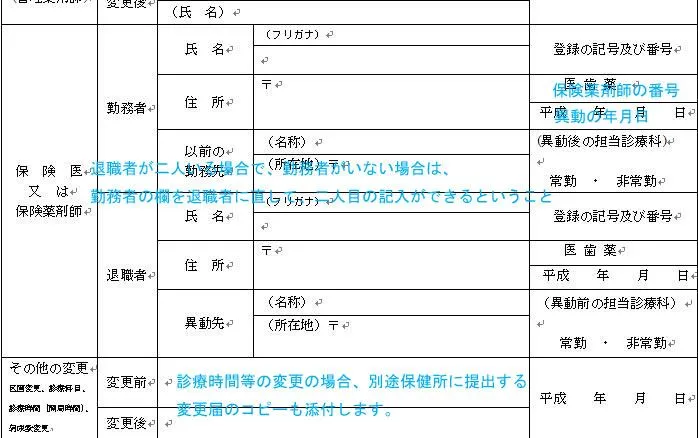

- 保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届・・・別紙の「医療機関等情報J(参考資料)に基づき、厚生局で登録している内容と相違がないか確認→変更・訂正がある場合に提出。変更事項が保険薬剤師の採用・退職のみである場合にも、」勤務者・退職者届出事項変更(異動)届(別紙)Jだけでなく、必ず「保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届」に記名したものを併せて提出

提出方法は、

持ち込み、もしくは郵送、もしくは保険医療機関等電子申請・届出等システムにて提出。

保険医療機関等電子申請・届出等システムを使えば、申請書は画面上に入力(変わっていない情報はあらかじめ入力されています)するだけで終わるため、添付書類だけを準備する必要があります。

添付ファイルのサイズは1.5MB以下で

保険医療機関等電子申請・届出等システムからの提出は、オンライン請求の回線に接続後、レセプト送信のように社保や国保に入るのではなく、別ページで届出システムにアクセスしてIDとパスワードを入力してログイン後に行うことが出来る。

2、高度管理医療機器、特定保守管理医療機器の許可・更新(法第39条)

高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器を販売する場合、営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければなりません。また、六年ごとにその更新を受けなければ効果がなくなります。

3、薬局製造販売医薬品の製造販売(薬機法第十二条、薬機法第十二条のニ、薬機法第十四条、薬機法施行令第三条、薬機法施行規則第第十九条、薬機法施行規則第第四十ニ条、薬機法施行規則第九十二条の三)

上表の医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可の申請は、様式第九による申請書を令第八十条 の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局にあつては、その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第三項、第二十三条第一項、第三十八条、第四十六条第一項、第四十八条第一項、第七十条第一項及び第二項、第九十九条第三項、第二百十三条第一項並びに第二百二十八条の二十二において同じ。)に提出することによつて行うものとする。

薬局製造販売医薬品(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品(体外診断用医薬品を除く。以下この章において同じ。)であつて、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成分を含有しないものをいう。以下同じ。)の製造販売に係る許可については、同項の政令で定める期間は、六年とする。

4、難病医療の許可・更新(難病法第14条、第15条)

指定医療機関の指定(以下この節において「指定医療機関の指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により行う。

2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定医療機関の指定をしてはならない。

- 一 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

- 二 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

- 三 申請者が、第二十三条の規定により指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその医療機関の管理者(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を過しないものを含み、当該指定医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該取消しが、指定医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となった事実その他の当該事実に関して当該指定医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文の規定による指定医療機関の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

- 四 申請者が、第二十三条の規定による指定医療機関の指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日(第六号において「通知日」という。)から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

- 五 申請者が、第二十一条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十三条の規定による指定医療機関の指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

- 六 第四号に規定する期間内に第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退の申出があった場合において、申請者が、通知日前六十日以内に当該申出に係る法人(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

- 七 申請者が、前項の申請前五年以内に特定医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

- 八 申請者が、法人で、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。

- 九 申請者が、法人でない者で、その管理者が第一号から第七号までのいずれかに該当する者であるとき。

3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定医療機関の指定をしないことができる。

- 一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設でないとき。

- 二 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、特定医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第十八条の規定による指導又は第二十二条第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。

- 三 申請者が、第二十二条第三項の規定による命令に従わないものであるとき。

- 四 前三号に掲げる場合のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。

指定医療機関の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

届出

1、廃止・休止・変更(法第10条、則16条)

薬局開設者が届出の必要な項目は以下のものになります。

- その薬局を廃止したとき

- その薬局を休止したとき

- 休止した薬局を再開したとき

- その薬局の管理者を変更したとき

- その他以下の項目を変更したとき

- 薬局開設者の氏名(薬局開設者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名を含む。)又は住所

- 薬局の構造設備の主要部分・・・※分包機入替えや調剤棚移動は保健所のみで厚生局への届出は不要

- 通常の営業日及び営業時間

- 薬局の管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数

- 薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数

- 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類

- 当該薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類

- 当該薬局において販売し、又は授与する医薬品の第一条第三項各号に掲げる区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。 )

- 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

- 特定販売の実施の有無

- 第一条第四項各号に掲げる事項(特定販売に関する事項)

| 事後届出(30日以内) | 事前届出(あらかじめ) | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 氏名(法人の場合、名称・代表者・担当役員)・住所 | 1 | 薬局・店舗の名称・所在地 |

| 2 | 構造設備の主要部分 | 2 | 相談時・緊急時の連絡先 |

| 3 | 通常の営業日・営業時間 | 3 | 特定販売実施の有無 |

| 4 | 管理者の氏名・住所・週辺りの勤務時間数 | 4 | 特定販売を行う際に使用する通信手段 |

| 5 | その他の薬剤師・登録販売者の氏名・週辺り勤務時間数 | 5 | 特定販売を行う医薬品の区分(5) (第1類、指定2類、2類、3類、薬局製剤) |

| 6 | 放射性医薬品の種類(放射性医薬品を取り扱う場合) | 6 | 特定販売を行う時間・営業時間の内、特定販売のみを行う時間 |

| 7 | 併せ行うその他の業務の種類 | 7 | 特定販売広告用の名称(正式名称と異なる場合) |

| 8 | 販売・授与する医薬品の区分(7) (薬局医薬品、要指導、第1類、指定2類、2類、3類、薬局製剤) |

8 | 主たるホームページアドレス |

| 9 | 適切な監督に必要な設備(TV電話等)の概要 (特定販売のみの時間がある場合) |

既存薬局・店舗販売業者の経過措置

平成26.6.12施行法の経過措置について

- 要指導医薬品の販売・授与・・・H26.7.11までに届出

- 特定販売・・・施行後ただちに届出。①特定販売時間・閉店時の特定販売時間(該当する場合)②特定販売専用の名称(該当する場合)③関し設備(通販のみの時間がある場合)

- 更新申請・・・最初の更新申請時。①医薬品区分(7区分)②相談時・緊急時のTELその他連絡先(メアド等)③特定販売を行う場合(医薬品区分(5区分)、HPの構成概要)

勤務薬剤師の変更は、様式第六フォーマットに、体制確認シート(市ごとにフォーマットがまちまち)、雇用証明書を添付して薬剤師免許と共に保健所へ。不備がなければ所定の様式で厚生局へも届出(厚生局の届出は後述)。

なお、体制確認シートでの薬剤師の員数算出に、前年度の処方箋枚数が使われるが、処方箋枚数届出書のように毎年出さなければならないという義務はない。ただし、処方箋枚数の大幅な増加等で規定の員数にそぐわないのがわかった場合は、処方箋枚数届出書とともに提出が望ましい。

※ 保健所への届出書に記載する薬局開設許可年月日は、許可が降りた年月日ではなく、有効期限の始まりの日付である。

開局時間変更届の提出の際は、その場で受領印を押してもらい、そのコピーを受けとり、それを厚生局の届出に添付する形を取ることになる。

以下、様式第六のフォーマットです。県によってばらばらなので、適当に加工して問題ないと思います。他のは市によりバラバラ。(R3.8.1の薬機法改正でフォーマットが変わっていますのでご注意を)

2、取り扱い処方箋数(令2条)

薬局の開設者は、毎年3月31日までに、前年における総取り扱い処方箋数を保健所に届け出なければいけません。

半日の営業も1日としてカウントします。(栃木保健所より)

3、保険医療機関及び保険薬局に関する届出(健康保険法第64条~72条、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第8条)

薬局開設者またはその近親者がその保険薬局で調剤に従事している場合、更新の届出は必要ないが、それ以外のときは、6年ごとに届出(更新)。

指定の様式の申請書と開設許可証、法人登記簿謄本の写(法人の場合のみ)、土地建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写、周辺図、平面図を添付して提出。

指定更新の際は、届いた申請内容を確認し、内容に変更がないときは、「保険医療機関・保険薬局指定申請書」(更新)・様式1、様式2を記入・押印の上、期日までに提出。(フォーマットはネット上に見当たらず。)

内容に変更がある場合には、上記の他に、保険医療機関・保険薬局届出事項変更届を記入・押印の上、期日までに提出。(指定申請書に記入しただけでは変更処理はできません)

提出先はすべて登録元の厚生局の事務所(移動後の薬局の管轄ではなく、移動前勤務していた薬局を管轄する厚生局)になります。

保険薬剤師の更新期限はなし。

保険薬剤師の管轄を超えた移動の際には、保険薬剤師の管轄変更届を、移動前の厚生局へ保険薬剤師登録表とともに提出する→その後、移動前の厚生局から移動後の厚生局へ回されて、移動後の厚生局から新しい保険薬剤師登録表が発行→郵送される。

保険薬剤師に異動、保険薬局の診療時間変更などがあった場合は、厚生局長等に届け出なければならない。(10日以内、ただし申請、結婚等による氏名変更、死亡届除く)。通常、薬事の方の届出書(変更届+体制確認シート)のコピーも添付。

常勤と非常勤が変わった際も、届け出なくてはならない。

開設者が突然死亡またはその他の理由で変わった時は、通常廃止届を提出するが、主体は保健所であり、保健所がこのときに「廃止→開設」の処理をするのであれば、厚生局もそれに準じ、保健所が「変更」の処理をするならまたこれにも準じるとのこと。

2以上の保険薬局の調剤に従事している薬剤師の場合は、主として勤務する保険薬局の所在地の都道府県に提出する。

変更届上、「勤務者」は新たに勤務した者の名前、「退職者」となっているところにその薬局から抜けた人の名前を記載。退職者となっているので完全退職の意味にもとれるが、薬局からいなくなるという意味でとらえる。

また、勤務者や退職者の「年月日」のところは、薬局に勤務した日or薬局をやめた日であって、資格を取った日ではないことに注意する。

4、特掲診療料の施設基準の届出

届出については、各ページを参照。

5、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出(在宅患者訪問薬剤管理指導料)と介護給付費の請求及び受領に関する届(居宅療養管理指導)

届出書類は、日薬の会員ページからダウンロードできる。

6、指定の辞退の申出(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第5条)

7、管理医療機器の届出(法第39条の3)

管理医療機器を販売する場合、営業所の所在地の都道府県知事に届出なければなりません。

8、その他の廃止・休止・変更

- 麻薬小売業者廃止届→麻薬の取扱い

- 結核予防法指定医療機関→最寄の保健所(メールで書式を送ってもらえるので記入して持参)

- 障害者自立支援法指定医療機関→障害者総合支援

- 更生医療→障害者総合支援

- 生活保護法指定医療機関→生保(医療扶助)

- 原子爆弾一般疾病取り扱い医療機関→最寄の保健所(メールで書式を送ってもらえるので記入して持参)

- 緊急避妊薬を調剤する薬局及び薬剤師の一覧に掲載されている情報(別添2の様式を用いて、薬局が所在する都道府県の都道府県薬剤師会に)

労災は薬局名称・住所、開設者名称・住所、金融機関名称が変更の時のみ、

感染症(結核)は、薬局名称・住所、開設者名称・住所が変更の時のみ、

生保は、薬局名称・住所が変更の時のみ、

障害者自立支援(精神)は、薬局名称・住所、自立支援を行う薬剤師に変更があった場合に届出必要

9、管理薬剤師変更の場合の手続き

薬局の管理薬剤師が変わった場合の手続きで必要なものは、

- 体制省令の届出→保健所

- 保険薬剤師変更の届出→厚生局

- 障害者自立支援(15.16.21)の届出→精神福祉センター

- 指針の中の管理者名などの変更

- 生保の管理者名の変更

- 掲示物の名称変更

- 薬局機能情報の変更→とちぎネット(栃木)等

- 薬剤師会の変更報告書(会員用)

- 労災変更届(埼玉)

- ヒヤリハット分析事業

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

- << 前のページ

- 次のページ >>