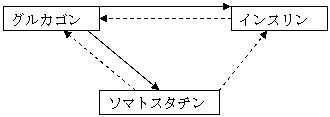

インスリンとグルカゴン

DPP4阻害薬はインスリンの分泌を促進する作用よりもグルカゴン分泌を抑える作用のほうが重要。インスリンもグルカゴンも働かなければ血糖値は正常である。

| インスリン | グルカゴン | 血糖 |

|---|---|---|

| ○ | × | やや低下 |

| × | ○ | 高血糖 |

| × | × | 正常 |

グルカゴン

低血糖、交感神経刺激、アミノ酸、コレシストキニンにより上昇するホルモンで、膵A細胞より産生される。インスリン、ソマトスタチンで抑制される。

グルカゴン受容体はG蛋白共役型受容体であり、グルカゴンが結合すると、αβγの三量体から成る三量体Gタンパク質のαサブユニットのGDPがGTPに置き換わることで、活性化されたαサブユニットによりアデニル酸シクラーゼが活性化→ATPをcAMPに変えてプロテインキナーゼAを活性化する。

グルカゴンが共役しているG蛋白のαサブユニットはGsである。αサブユニットには他20種類のファミリーがいて、GiはAC抑制、GqはPLC活性化である。

グリコーゲン分解を促進(グリコーゲンホスホリラーゼの活性化)、グリコーゲンの合成を抑制することでグルコース1リン酸を産生する。

ホルモン感受性リパーゼを活性化→脂肪分解→グリセロール+脂肪酸。グリセロールは肝臓に移動し糖新生の基質となる。これにより体重は減少するが血糖やエネルギーが生み出される。

※(グリコーゲンは余分な糖分が肝臓や筋肉に蓄えられたものであり、でんぷんの枝分かれをさらに多くしたもの)

インスリン

高血糖により上昇するホルモンで膵B細胞から分泌される。

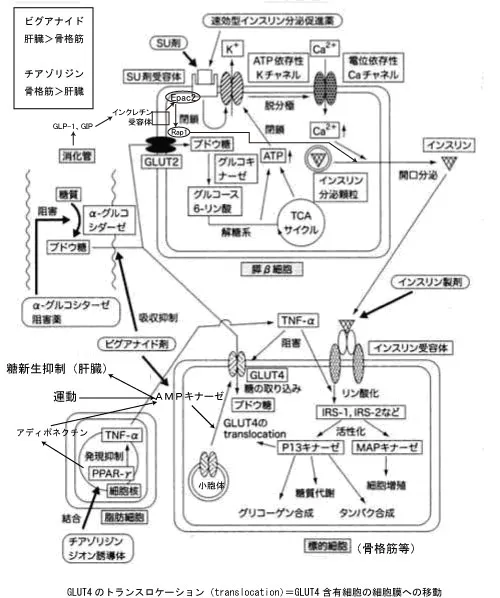

インスリン分泌のメカニズム

- グルコースが膵β細胞のGULT2(グルコース輸送体)という酵素を活性化する。(GULT2はインスリン非依存)

- 解糖系の一連の流れが進行し、ATPが産生される。ATPはK+チャネルを閉口する。

- 閉口により生じた脱分極によって、Caチャネルが開口し、Ca2+の流入が起こる

- Ca2+によりインスリンが血中に遊離され、肝臓、筋肉細胞(骨格筋、心筋等)や脂肪細胞のチロシンキナーゼ型インスリン受容体に結合すると二量体を形成し自身(α2β2ヘテロ4量体であり、βサブユニットにチロシンキナーゼドメインを持つ)がリン酸化され、そこにアダプタータンパク質のIRS-1やIRS-2が結合、それらのチロシンがリン酸化を受けることが起点。そこからPI3KによるPDK-1の活性化→Akt(PKB)の活性化→タンパク合成、糖質代謝、グリコーゲンの合成、GULT4の細胞膜への移動(トランスロケーション)によるグルコースの取り込み促進に関わる経路と、Grb2/SOS→Rasを介したMAPKカスケードの進行からの細胞増殖に関わる経路に分岐する。

また、上記とは別経路でインスリン分泌が促される機序が以下。(インクレチンとSU剤の副経路)

- インクレチン(GIP、GLP-1)は、cAMPを活性化して、PKA(Aキナーゼ)非依存的に、SU受容体と複合体を形成しているEpac2(cAMP-GEF2)というcAMP結合タンパク質を活性化し、Epac2は低分子G蛋白であるRap1を非活性型(GDP)から活性型(GTP)に変換する。

- 活性型Rap1から始まるカスケードが進行し、インスリンの分泌が促進される。

インスリンが機能しないと、インスリン非依存の膵β細胞へのGULT2を介したグルコースの取り込みや脳へのグルコース取り込みは通常通り行われるものの、インスリンに依存している標的細胞へのGLUT4を介したグルコースの取り込みが正常に行われなくなる。

標的細胞内のグルコース不足にてミトコンドリアのTCA回路が回らず、ATPが合成できなくなり、K+チャネルを閉口できなくなる。

糖新生がインスリンにより抑制されていないため、糖新生によるグルコースの生成が同時に行われ、グルコースが蓄積し、血糖値がさらに上昇する。ATPの不足分を補うために脂肪分解が促進する。

グリコーゲンを合成する時、血清K+を細胞内に取り込む作用も持つ。 →高カリウム血症の治療

インスリンはAキナーゼやCキナーゼを活性化しないためリン酸化できないと思うが、チロシンキナーゼ受容体それ自体がリン酸化酵素として働くため大丈夫。

インスリンの作用

上記のようなメカニズムにて膵β細胞から分泌されたインスリンは、肝臓、骨格筋、脂肪細胞のインスリン受容体に結合し、小胞体のGLUT4を細胞膜上へ移動させてグルコースの取り込みを促進する。

脂肪細胞はグリセロールを直接取り込むことができないため、グルコースを取り込んでジヒドロキシアセトンリン酸に変換し、グリセロール3-リン酸を合成することでアシルCoAと縮合して中性脂肪を合成する。(これが体重増加の原因の一つ)

細胞内に取り込まれたインスリンは以下のような作用を示す。

- インスリンはPDEを活性化してPKAの活性を低下させることで、グリコーゲンの分解を抑制し、PP-1(タンパク質ホスファターゼ1)を刺激してグリコーゲンホスホリラーゼの不活性化を促進する。

- インスリンはグリコーゲンシンターゼを活性化してグリコーゲンの合成を促進する。

- インスリンはホルモン感受性リパーゼ(HSL)の活性化を抑制し、これによる脂肪細胞のトリグリセリド分解が抑制され、脂肪が分解されにくくなる。

- インスリンはリポ蛋白リパーゼ(LPL)を活性化し、カイロミクロンやVLDLのTGを分解して脂肪酸とグリセロールを増やして、脂肪細胞のTG合成を促進する。

- インスリンによるグルコースの取り込み促進により、褐色脂肪細胞(肩甲骨や脇の下等一部の組織のみ)ではATPを産生し熱産生にかかわり、白色脂肪細胞ではミトコンドリアは退化しているため、ATP産生は行わず、取り込んだグルコースからグリセロール-3-リン酸を合成(脂肪細胞にはグリセロールをグリセロール-3-リン酸にするグリセロキナーゼ活性がないため)して脂肪酸と結合させて中性脂肪を作ってため込む。

- インスリンはPEPCKを阻害して糖新生を抑制する

- インスリンはグルコース6-ホスファターゼを抑制して糖新生を抑制する。

- インスリンはアシルCoAカルボキシラーゼは活性化してトリグリセリドの合成を促進するが、ピルビン酸カルボキシラーゼは不活性化して糖新生を抑制する。

- インスリンはグルコースとともにカリウムを細胞に取り込むので、血中カリウム濃度を下げる効果がある。高カリウム血症の治療目的にインスリンを使用すると低血糖に陥るので、グルコースとともに投与する(GI療法)。

よって、インスリン投与は、血糖値は下がるが、TGが上昇し、体重が増加しやすい側面を持つ。

関連ページ

- インスリン製剤一覧

- インスリン製剤の使い方

- インスリンの針

- インスリン製剤の保存

- インスリン製剤の型

- 自己血糖測定機器

- インスリン製剤の適応

- インスリン製剤の副作用

- 糖尿病の治療薬一覧

- 糖尿病の診断基準

- 糖尿病の症状

- 糖尿病の型と治療法

- HbA1cとAGEs

- 糖尿病の三大合併症

- 低血糖と対処法

- シックデイの対処法、ルール

- 参考・引用元

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

- << 前のページ

- 次のページ >>