目次

調剤基本料

調剤基本料は、処方箋の枚数には関係なく、処方箋受付一回につき算定する。

①は基本料1、②は基本料2・・・(略を示す。

どの区分に該当するかは、特別調剤基本料Aの施設基準(不動産賃貸借関係があり、集中率5割を超える)を満たしているかどうかを確認し、満たしていないなら他の条件を満たすかを確認する。(ただし、病院との契約はH28.9.30以前、診療所との契約はH30.3.31以前から不動産賃貸借契約関係にある場合は不動産賃貸借関係があるとはみなされない)

調剤基本料の施設基準は、前年5月1日から当年4月末日までの1年間の処方箋受付回数の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年6月1日から翌年5月末日まで所定点数を算定する。(前年5月1日以降に新規開局した薬局や但し書に該当する薬局は除く→処方箋受付回数を参照)

| 受付回数 (1月平均) |

条件 | 集中度 | 賃貸借 | 施設届出 | 点数※5、※7 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ※2全て× | ※2どれか○ | |||||

| - | かつ | 50%超 | 有り | 有り | 特別A:5点 | 特別A’:3点 |

| 2,000回超(全処方箋) | 85%超 | - | ② |

②’ |

||

| 4,000回超(全処方箋) | 70%超(上位3番目までの合計) | |||||

| 1800回超(全処方箋) | 95%超 | |||||

| 4,000回超(特定処方箋)※4 | 0%~ | |||||

| 3万5千回超~4万回以下 (同一法人全処方箋) |

95%超 | - | ③イ |

③’ |

||

| 4万回超~40万回以下 (同一法人全処方箋) |

85%超 | - | ||||

| 3万5千回超~40万回以下 (同一法人全処方箋) |

0%~70% | 有り | ||||

| 40万回超 (同一法人全処方箋) or 300以上 (同一グループの保険薬局の数) |

85%超 | - | ③ロ |

③’ |

||

| 0%~70% | 有り | |||||

| 40万回超 (同一法人全処方箋) or 300以上 (同一グループの保険薬局の数) |

85%以下 | - | ③ハ |

③’ |

||

| ②と③イ、③ロ、③ハ又は |

① |

①’ |

||||

| ※1の場合 | ||||||

| ※6の場合 | - | 特別B: |

特別B': |

|||

- ※1 次のすべてを満たすこと

- イ 「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 62号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること。

- ロ 当該保険薬局が所在する特定の区域内において、保険医療機関数(歯科医療を担当するものを除く。)の数が10以下であって、許可病床の数が200床以上の保険医療機関が存在しないこと。ただし、特定の保険医療機関に係る処方箋の調剤割合が7割を超える場合であって、当該保険医療機関が特定区域外に所在するものについては、当該保険医療機関を含むものとする。

- ハ 処方箋受付回数が一月に2,500回を超えないこと。

- ※2 次のいずれかを満たすこと

- 妥結率が5割以下

- 妥結率、

品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況取引に係る状況、流通改善に係る取組状況を報告していない - 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

- ※3 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該病院に係る処方箋による調剤の割合が7割を超えること。

- ※4 1薬局で満たす場合(医療モールは全医療機関合算)、もしくは門前2薬局がどちらもその医療機関の調剤割合が最も高い時は合算で満たす場合の2パターンを含む

- ※5 次のいずれかを満たすこと(処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。)(5点減算規定)

- (1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が5割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

- (2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

- ※6 調剤基本料1、2、3のイ及びハ、特別調剤基本料Aまでのいずれかに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局であること。

- ※7 複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、注1及び注2の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。

- ※8 次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(同時受付:100 分の80)及び「注4」(かかりつけ機能未実施:100 分の50)のうち該当するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」又は「注 12」(地域支援体制加算)、「注6」(連携強化加算)、「注7」(後発医薬品調剤体制加算)及び「注8」(後発医薬品減算)

及び、「注12」(在宅薬学総合体制加算)及び「注 13」(医療DX推進体制整備加算)のうち該当するもの(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局においては、「注5」、「注7」及び「注12」の所定点数に100 分の8010 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。

処方箋の受付回数及び集中率がどこに該当するかどうかは、基準に従って薬局が自ら判断する。

調剤基本料(概要)(調剤報酬点数表、R7改定分1、R7改定分2)

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付 1 回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準(補足)に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。

注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局(補足)においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料特別調剤基本料Bとして、処方箋の受付1回につき7点3点を算定する。

注3 複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合において、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋の受付1回につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。→同日で減算をしない場合(同日でも同時受付でない場合等)は下記レセプト摘要欄参照。

注4 かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を1年実施していない保険薬局(補足)は所定点数の 100 分の50に相当する点数により算定する。

ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の8010に相当する点数)を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は、算定できない。(地域支援体制加算参照)

- イ 地域支援体制加算1・・・

39点→32点 - ロ 地域支援体制加算2・・・

47点→40点 - ハ 地域支援体制加算3・・・

17点→10点 - ニ 地域支援体制加算4・・・

39点→32点

注6 注5に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、連携強化加算として、2点5点を更に所定点数に加算する。 (連携強化加算参照)

また、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関が、組織的な感染防止対策につき医科点数表の区分番号A000に掲げる初診料の注11及びA001に掲げる再診料の注15又は医科点数表の区分番号A234-2及び歯科点数表の区分番号A224-2に掲げる感染対策向上加算の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関である場合は、算定できない。

注7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。(後発医薬品調剤体制加算参照)

- イ 後発医薬品調剤体制加算1 21点

- ロ 後発医薬品調剤体制加算2 28点

- ハ 後発医薬品調剤体制加算3 30点

注8 後発医薬品の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める保険薬局(補足)において調剤した場合には、所定点数から5点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

注9 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。)に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料(区分番号10の2に掲げる調剤管理料及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。(長期投薬の分割調剤参照)

注10 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を算定する。なお、当該調剤においては、第2節薬学管理料((区分番号10の2に掲げる調剤管理料、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料及び区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料の2を除く。)は算定しない。(後発医薬品の分割調剤参照)

注11 医師の分割指示に係る処方箋受付(注9及び注10に該当する場合を除く。)において、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号01に掲げる薬剤調製料及びその加算並びに第2節に掲げる薬学管理料(「区分番号15の5」に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。(医師指示の分割調剤参照)

注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。

- イ 在宅薬学総合体制加算1 15点

- ロ 在宅薬学総合体制加算2 50点

注13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り4点を当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

- イ 医療DX推進体制整備加算1

7点→10点 - ロ 医療DX推進体制整備加算2

6点→8点 - ハ 医療DX推進体制整備加算3

4点→6点

経過措置

1 平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の指示があった患者については、区分番号15の注8、区分番号15の2の注7及び区分番号15の3の注7の規定は適用しない。

調剤基本料(補足)(調剤報酬点数表に関する事項)

<通則>

1 保険薬局は、当該保険薬局において調剤される医薬品の品質確保について万全を期さなければならない。

2 保険薬剤師は、医師の分割指示に係る処方箋又は投与日数が長期間にわたる処方箋によって調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の困難その他の理由によって分割して調剤する必要がある場合には、分割調剤を行うこと。

また、分割調剤を行う場合(上記の場合のほか、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が不可の場合の署名欄に処方医の署名又は記名・押印がない、又は署名欄に処方医の署名又は記名・押印があるものの「変更不可」欄に「?」又は「×」が記載されていない先発医薬品がある処方箋(以下「後発医薬品への変更が可能な処方箋」という。)を提出した患者の同意に基づき、処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を行う場合であって、当該患者の希望により、分割調剤を行う場合を含む。)は、その総量は、当然処方箋に記載された用量を超えてはならず、また、第2回以後の調剤においては使用期間の日数(ただし、処方箋交付の日を含めて4日を超える場合は4日とする。)と用量(日分)に示された日数との和から第1回調剤日から起算して当該調剤日までの日数を差し引いた日分を超えては交付できない。例えば、4月3日交付、使用期間4日間、用量10 日分の処方箋で4月4日に5日分の調剤を受け、次に10 日に調剤を受けに来た場合は(10+4)-7=7であるから、残りの5日分を全部交付して差し支えないが、もし第2回の調剤を4月13 日に受けに来た場合、(10+4)-10=4となるので4日分しか交付できない。

3 保険薬局において分割調剤を行い、当該薬局において調剤済みとならない場合は、処方箋に薬剤師法第(昭和35 年法律第146 号)26 条に規定する事項及び分割理由等の必要な事項を記入し、調剤録等を作成した後、処方箋を患者に返却すること。

4 保険薬局において、「リフィル可」欄に「レ」が記載されていた場合、当該処方箋を「リフィル処方箋」として取り扱い調剤を行うこと。 リフィル処方箋による調剤を行う場合は、1回目の調剤を行うことが可能な期間については、使用期間に記載されている日までとする。2回目以降の調剤については、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日(実際に投薬が終了する日)とし、その前後7日以内とする。

5 保険薬局においてリフィル処方箋による調剤を行い、当該保険薬局において調剤済みとならない場合は、リフィル処方箋に薬剤師法第26 条に規定する事項及び次回調剤予定日等の必要な事項を記入し、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。その際、必要な事項が記入されたリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管すること。なお、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。

6 処方箋において、残薬分を差し引いた減数調剤(調剤録又は薬剤服用歴の記録等(以下「薬剤服用歴等」という。)及び残薬の外形状態・保管状況その他の残薬の状況を確認した上で、処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務をいう。)を行った後に、残薬に係る状況を情報提供することで差し支えない旨の指示があり、当該指示に基づき調剤を行った場合は、保険薬剤師は、患者に対して次回受診時に処方医へ残薬の状況を報告することを促すとともに、患者の残薬の状況、その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の数量、患者への説明内容等について、遅滞なく当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。

7 調剤基本料の「注7」の後発医薬品調剤体制加算及び「注8」に係る後発医薬品については、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和4年3月4日保医発0304 第7号)を参照すること。

8 保険薬局は、患者が当該保険薬局における業務内容及びその費用を理解できるよう、調剤報酬点数表の一覧等について、薬剤を交付する窓口等、患者が指導等を受ける際に分かりやすい場所に掲示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること。

9 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

10 署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある場合には印は不要である。

11 文書による提供等をすることとされている個々の患者の薬剤服用歴等に関する情報を、電磁的方法によって、患者、他の保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者等に提供等する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電子署名(厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野PKI 認証局の発行する電子証明書を用いた電子署名、認定認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12 年法律第102 号)第2条第3項に規定する特定認証業務を行う者をいう。)又は認証事業者(同条第2項に規定する認証業務を行う者(認定認証事業者を除く。)をいう。)の発行する電子証明書を用いた電子署名、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14 年法律第153 号)に基づき、平成16 年1月29 日から開始されている公的個人認証サービスを用いた電子署名等)を施すこと。

12 区分番号は、例えば「区分00」調剤基本料における「00」又は医科点数表区分番号「A000」初診料の「A000」を指す。なお、以下区分番号という記載は省略し、「00」又は「A000」のみ記載する。

1 受付回数等

(1) 調剤基本料は、患者等が提出する処方箋の枚数に関係なく処方箋受付1回につき算定する。なお、分割調剤を行う場合は、7により算定し、リフィル処方箋による調剤を行う場合は、8により算定する。

(2) 同一患者から同一日に複数の処方箋(リフィル処方箋を含む。)を受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。ただし、同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方箋については歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できる。

※さらに特別なケースとして、午前の処方箋受付後に患者の病態が急変し、午後に再度医療機関を受診して処方箋を持参した場合(午後+午後は資料なし)による2回受診は受付2回とし、調剤基本料及び薬学管理料を2回について算定して良い。その場合は調剤録及びレセプトに、午前と午後の何時に受付し、体調の急変のための処方である旨を記載する必要がある。

(3)複数の異なる保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合においては、受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。また、この場合において、当該受付のうち、1回目は調剤基本料の所定点数を算定し、2回目以降は「注3」により調剤基本料の所定点数を100 分の80 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。なお、当該注3の規定は、注9から注 11 までの分割調剤に係る処方箋には適用しない。

2 調剤基本料の注4に規定する保険薬局

(1) 以下のいずれかに該当する保険薬局である場合、調剤基本料を100 分の50 に減算する。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(令和6年3月5日保医発0305 第6号)を参照すること。

- ア 医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。

- イ 医療用医薬品の取引価格の妥結率、

単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況を地方厚生(支)局長に報告していない保険薬局 - ウ 保険薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的業務を1年間実施していない保険薬局

(2) 当該調剤基本料の減算については、調剤基本料の所定点数に100 分の50 にし、小数点以下第一位を四捨五入して計算する。

3 地域支援体制加算

(1) 地域支援体制加算は、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域医療に貢献する保険薬局の体制等を評価するものであり、調剤基本料の区分によらない共通の施設要件(一定の開局時間、在宅体制整備等)及び調剤基本料の区分により一定の差がある実績等を満たした上で必要な届出を行った場合に算定できる。ただし、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、地域支援体制加算の所定点数を100 分の8010 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

(2) 地域支援体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

なお、「注5」の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合には、令和5年 12 月 31 日までの間に限り、「注 12」の加算を算定する。ただし、特別調剤基本料を算定している保険薬局においては、所定点数を 100 分の 80 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

4 連携強化加算

(1) 連携強化加算は、地域支援体制加算を算定している場合であって、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、調剤を行った場合に算定できる。なおこの場合において、災害又は新興感染症の発生時等において対応可能な体制を確保していることについて当該保険薬局のほか、当該保険薬局の所在地の行政機関、薬剤師会等のホームページ等で広く周知すること。

(2) 連携強化加算は、「00」特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、「特掲診療料の施設基準等(平成20 年厚生労働省告示第63 号)」第十五の四の三に規定する保険医療機関が医科点数表の「A000」初診料の「注11」及び「A001」再診料の「注15」に規定する外来感染対策向上加算又は医科点数表の「A234-2」及び歯科点数表の「A224-2」感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関である場合は、算定できない。

(3) 連携強化加算は特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

5 後発医薬品調剤体制加算

(1) 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、後発医薬品調剤体制加算の所定点数を100 分の8010 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

(2) 後発医薬品調剤体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

6 調剤基本料の注8に規定する保険薬局

(1) 後発医薬品の調剤数量割合が5割以下の保険薬局(処方箋受付回数が1月に600 回以下の場合を除く。)である場合は、調剤基本料を5点減算する。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」を参照すること。

(2) 処方箋受付回数が1月に600 回以下に該当するか否かの取扱いについては、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。

7 分割調剤

(1) 通則

- ア 「注9」又は「注10」に係る分割調剤を行う場合は、調剤基本料は初回のみ算定し、2回目以降については「注9」又は「注10」のとおり算定するが、異なる保険薬局で分割調剤を行う場合は、各保険薬局においてそれぞれ調剤基本料を算定できる。

- イ 「注9」、「注10」又は「注11」に係る分割調剤のうち、複数の分割調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合にあっては、「注11」の分割調剤に係る点数により算定する。

(2) 長期保存の困難性等の理由による分割調剤

- ア 「注9」の分割調剤については、長期投薬(14 日分を超える投薬をいう。以下同じ。)に係る処方箋によって調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の困難その他の理由によって分割して調剤する必要があり、分割調剤を行った場合で、1処方箋の2回目以降の調剤を同一の保険薬局において2回目以降行った場合に算定する。

- イ 「注9」に係る分割調剤を行う場合は、処方箋の受付時に、当該処方箋を発行した医療機関等に対し照会を行うとともに、分割理由等の必要な事項を調剤録等に記入すること。

(3) 後発医薬品の試用のための分割調剤

- ア 「注10」の分割調剤については、後発医薬品への変更が可能な処方箋を提出した患者の同意に基づき、処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤を行う場合であって、当該患者の希望により分割調剤を行った場合で、同一の保険薬局において1処方箋の2回目の調剤を行った場合に限り算定する。この場合において、2回目の調剤を行う際には、先発医薬品から後発医薬品への変更による患者の体調の変化、副作用が疑われる症状の有無等を確認するとともに、患者の意向を踏まえ、後発医薬品又は変更前の先発医薬品の調剤を行うこととする。なお、その際に、所定の要件を満たせば、調剤管理料、服薬管理指導料及び外来服薬支援料2を算定できる。

- イ 「注10」に係る分割調剤を行った場合は、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡するとともに、分割理由等の必要な事項を調剤録等に記入すること。また、2回目の調剤の際に、患者の意向により変更前の先発医薬品の調剤を行った場合も、処方箋を発行した医療機関等にその旨を連絡するとともに、先発医薬品に再変更した理由等の必要な事項を調剤録等に記入すること。

- ウ 1処方箋について、「注9」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤の2回目以降の調剤と「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤の2回目の調剤を同一の保険薬局において同一日に行う場合にあっては、いずれか一方の分割調剤に係る点数のみを算定する。

(4) 医師の指示による分割調剤

- ア 「注11」については、医師の分割指示に係る処方箋(「注9」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤及び「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に該当する場合を除く。)により、患者の同意の下、分割調剤を行った場合に算定する。

- イ 調剤基本料及びその加算、薬剤調製料及びその加算並びに薬学管理料については、当該分割調剤を行う保険薬局が当該処方箋において分割調剤を実施しない場合に算定する点数をそれぞれ合算し、分割回数で除した点数を当該調剤時に算定する。当該点数は、小数点以下第一位を四捨五入して計算する。ただし、服薬情報等提供料については、分割回数で除していない点数を算定できる。

- ウ 「注10」の医師の指示による分割調剤の場合、保険薬局の保険薬剤師は、以下を実施する。

- (イ) 分割指示に係る処方箋の交付を受けた患者に対して、処方箋受付前に、継続的な薬学的管理及び指導のため、当該処方箋の1回目の調剤から全ての調剤が完了するまで、同一の保険薬局に処方箋を持参するべきである旨を説明する。

- (ロ) 患者に対し、次回の自局への処方箋持参の意向の有無及び予定時期を確認するとともに、予定時期に患者が来局しない場合は、必要に応じ、電話等で服薬状況を確認し来局を促す。

- (ハ) また、患者から次回は別の保険薬局に処方箋を持参する旨の申し出があった場合は、患者の了解を得た上で、次回の円滑な薬剤交付に資するよう、調剤後遅滞なく、患者が次回処方箋を持参しようとする保険薬局に対し、調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供する。

- (ニ) 2回目以降の調剤において患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、その結果を処方医に情報提供する。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。

- 残薬の有無

- 残薬が生じている場合はその量及び理由

- 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無

- 副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

8 リフィル処方箋による調剤

(1) 通則

- ア リフィル処方箋による調剤を行う場合は、所定の要件を満たせば、調剤技術料及び薬学管理料を算定できる。なお、リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回数1回として取扱う。

- イ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32 年厚生省令第15 号)において、投与量に限度が定められている医薬品及び

湿布薬貼付剤(この場合において、「貼付剤」とは、鎮痛・消炎に係る効能・効果を有するものであって、麻薬若しくは向精神薬であるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものを除いたものをいう。)については、リフィル処方箋による調剤を行うことはできない。

(2) リフィル処方箋による調剤

- ア 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋による1回目又は2回目(総使用回数3回の場合)の調剤を行う場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を所定の欄に記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載の上、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。その際、必要な事項が記入されたリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管すること。また、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。

- イ 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤を行うに当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤を行うことが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行うこと。また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。

- ウ 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。

- エ 保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。次回の来局の希望があるにもかかわらず予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により患者の状況を確認すること。

- オ 保険薬局の保険薬剤師は、患者が次回の調剤を他の保険薬局において受けることを申し出た場合は、調剤の状況とともに必要な情報を当該他の保険薬局に提供する又は当該情報を記録したものを患者に提供すること。

9 在宅薬学総合体制加算

(1) 在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制を評価するものであり、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定する患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できる。ただし、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1(4)において規定する在宅協力薬局が処方箋を受け付けて、訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を行った場合は、当該加算を届け出ている在宅協力薬局に限り、当該加算を算定できる。

(2) 在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、所定点数を100 分の10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

(3) 在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

10 医療DX推進体制整備加算

(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋受付1回につき4点を当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回のみの算定とする。

- イ 医療DX推進体制整備加算1

710点 - ロ 医療DX推進体制整備加算2

68点 - ハ 医療DX推進体制整備加算3

46点

(2) 医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、以下の対応を行う。オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指導等を行う。

アイ 患者の求めに応じて、電子処方箋(「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10 月28 日付け薬生発1028 第1号医政発1028 第1号保発1028 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知)に基づく電子処方箋をいう。)を受け付け、当該電子処方箋に基づき調剤するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する。

(3) 医療DX推進体制整備加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

11 調剤基本料に規定する加算及び減算について

次に掲げる調剤基本料に規定する加算及び減算について、これらのうち複数に該当する場合は、最初に所定点数に「注3」(100 分の80)及び「注4」(100 分の50)のうち該当するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」又は「注 12」(地域支援体制加算)、「注6」(連携強化加算)、「注7」(後発医薬品調剤体制加算)及び「注8」(後発医薬品減算)及び、「注12」(在宅薬学総合体制加算)及び「注 13」(医療DX推進体制整備加算)のうち該当するもの(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局においては、「注5」、「注7」及び「注12」の所定点数に100 分の8010 を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

届出の通則

一 保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)及び保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)(以下「保険医療機関等」という。)は、第二から第十五までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。

二 保険医療機関等は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。

三 届出の内容又は届出の変更の内容が第二から第十五までに規定する施設基準に適合しない場合は、当該届出又は届出の変更は無効であること。

四 届出については、届出を行う保険医療機関等の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うこと。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うこと。

施設基準の通則

一 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。

二 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。

三 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法第七十八条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七十二条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。

四 地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百四号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

調剤基本料の施設基準

(1)調剤基本料1の施設基準

- 調剤基本料2、調剤基本料3のイ、調剤基本料3のロ、調剤基本料3のハ、

又は調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局の(1)(不動産取引がある薬局)特別調剤基本料Aのいずれにも該当しない保険薬局であること。

(2)調剤基本料2の施設基準

- 次ののいずれかに該当する保険薬局(調剤基本料3のイ、調剤基本料3のロ及び

調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局の(1)(不動産取引がある薬局)特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)であること。- イ 処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること。(

特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合一月の処方箋の受付回数が多い上位三の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の合計が七割を超える場合に限る。) - ロ 処方箋の受付回数が一月に二千回を超えること。(イに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合に限る。)

- ハ 処方箋の受付回数が一月に千八百回を超えること。(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が九割五分を超える場合に限る。)

- ニ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が、一月に四千回を超えること。(イからハに該当する場合を除く。)

- ホ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が一月に四千回を超えること(イからニに該当する場合を除く。)。

- イ 処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること。(

(3)調剤基本料3のイの施設基準

- 次ののいずれかに該当する保険薬局であること。

- イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に三万五千回を超え、四万回以下のグループに属する保険薬局(

調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局の(1)(不動産取引がある薬局)特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が九割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること - ロ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四万回を超え、四十万回以下のグループに属する保険薬局(調剤基本料の注2の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

- イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に三万五千回を超え、四万回以下のグループに属する保険薬局(

(4)調剤基本料3のロの施設基準

- 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局(

調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局の(1)(不動産取引がある薬局)特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。- イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。

- ロ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

(5)調剤基本料3のハの施設基準

- 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局(調剤基本料2、調剤基本料3のロ又は

調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局の(1)(不動産取引がある薬局)特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分以下であること。

(6)特別調剤基本料Aの施設基準

- 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えること。

ニ 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

- (1) 「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 62号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること。

- (2) 当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機関(歯科医療のみを担当するものを除く。)について、許可病床数が200床未満であり、その数が10以下であること。ただし、当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超える場合については、当該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものとみなす。

- (3) 処方箋受付回数が一月に二千五百回を超えないこと。

- 一北海道江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町及び奥尻町の地域

- 二北海道日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町及び新ひだか町の地域

- 三北海道留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町及び天塩町の地域

- 四北海道稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士及び幌延町の地域町

- 五北海道根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町の地域

- 六青森県五所川原市、つがる市、鯵ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中泊町の地域

- 七青森県むつ市、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村の地域

- 八岩手県花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町の地域

- 九岩手県大船渡市、陸前高田市及び住田町の地域

- 十岩手県宮古市、山田町、岩泉町及び田野畑村の地域

- 十一岩手県久慈市、普代村、野田村及び洋野町の地域

- 十二岩手県二戸市、軽米町、九戸村及び一戸町の地域

- 十三秋田県北秋田市及び上小阿仁村の地域

- 十四秋田県大仙市、仙北市及び美郷町の地域

- 十五秋田県湯沢市、羽後町及び東成瀬村の地域

- 十六山形県新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村及び戸沢村の地域

- 十七福島県下郷町、檜枝岐村、只見町及び南会津町の地域

- 十八東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の地域

- 十九新潟県十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町及び津南町の地域

- 二十新潟県佐渡市の地域

- 二十一石川県輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町の地域

- 二十二福井県大野市及び勝山市の地域

- 二十三山梨県市川三郷町、早川町、身延町、南部町及び富士川町の地域

- 二十四長野県木曽郡の地域

- 二十五長野県中野市、飯山市、下高井郡及び下水内郡

- 二十六愛知県新城市、設楽町、東栄町及び豊根村の地域

- 二十七滋賀県高島市の地域

- 二十八奈良県五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村の地域

- 二十九島根県雲南市、奥出雲町及び飯南町の地域

- 三十島根県海士町、西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町の地域

- 三十一香川県小豆郡の地域

- 三十二高知県須崎市、中土佐町、檮原町、津野町及び四万十町の地域

- 三十三長崎県五島市の地域

- 三十四長崎県小値賀町及び新上五島町の地域

- 三十五長崎県壱岐市の地域

- 三十六長崎県対馬市の地域

- 三十七熊本県阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村及び南阿蘇村の地域

- 三十八鹿児島県西之表市及び熊毛郡の地域

- 三十九鹿児島県奄美市及び大島郡の地域

- 四十沖縄県宮古島市及び多良間村の地域

- 四十一沖縄県石垣市、竹富町及び与那国町の地域

ニのニ 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局(特別調剤基本料)

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超えること。(2)調剤基本料1、2、3のイ及びハ、特別調剤基本料Aまでのいずれかに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局であること。

三 調剤基本料の注4に規定する保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること

- (1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(医科点数表の初診料の注4に規定する医療用医薬品の取引価格の妥結率をいう。以下同じ。)が5割以下であること。

- (2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率

、単品単価契約率(卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。) 第三十四条第五項に規定する卸売販売業者をいう。以下同じ。)と当該保険薬局との間で取引された医療用医薬品に係る契約に占める、品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約の割合をいう。)及び一律値引き契約(卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約をいう。)医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。 - (3) 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を一年間実施していない保険薬局(処方箋の受付回数が一月に600回以下の保険薬局を除く。)であること。

四の三 調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

当該保険薬局が特別調剤基本料Aを算定する場合の要件に係る保険医療機関であること。

五のニ 調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

- (1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が五割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

- (2) (1) に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)

第1 略

第2 届出に関する手続き

1 特掲診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位又は当該保険薬局単位で行うものであること。

2 「特掲診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局の開設者は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添2の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を1通提出するものであること。なお、国立高度専門医療研究センター等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。また、当該保険医療機関は、提出した届出書の写しを適切に保管するものであること。

3 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「特掲診療料の施設基準等」及び本通知に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内(提出者の補正に要する期間は除く。)とするものであること。

4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要しない。

ただし、以下に定める施設基準については、それぞれ以下に定めるところによる。

--(1)~(11)略--

(12) 調剤基本料の施設基準

- ア 処方箋受付回数

- (イ) 前年

3月5月1日から当年2月4月末日までの1年間の処方箋受付回数の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月6月1日から翌年3月5月末日まで所定点数を算定する。 - (ロ) (イ)にかかわらず、前年

3月5月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局については、次のとおりとし、処方箋受付回数の実績が判断されるまでは、調剤基本料1に該当しているものとして取り扱う(ただし、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しているものとして別添1の第90 の1(1)から(4)までに該当する場合は、特別調剤基本料とする。特別調剤基本料の施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3のイ又はロとする。上記の場合を除き、同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に40 万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が300 以上のグループに属する場合は調剤基本料3のハとする。)。- a 前年

3月5月1日から前年11月30日当年1月31日までの間に新規に指定された保険薬局について指定の日の属する月の翌月1日から当年2月4月末日までの処方箋受付回数で判定し、当年4月6月1日から翌年3月5月31日まで適用する。 - b

前年12月1日当年2月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局について指定の日の属する月の翌月1日から3か月間の処方箋受付回数で判定し、当該3か月の最終月の翌々月1日から翌年3月5月31日まで適用する。

- a 前年

- (ハ) 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)(以下「医薬品医療機器等法」という。)上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、遡及指定後も当該許可の日より前の調剤基本料の状況を引き継ぎ、遡及指定を受けた翌年度の調剤基本料については、当該許可の日より前の処方箋受付回数の実績も含めて(イ)又は(ロ)に基づき判定引き継ぐこととする。ただし、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しているものとして別添1の第90 の1(1)から(4)までに該当する場合は、特別調剤基本料とする。特別調剤基本料の施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3のイ又はロとする。

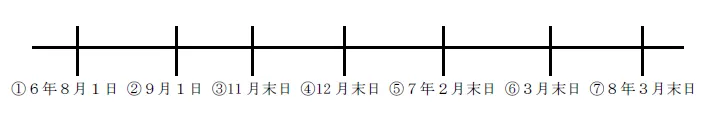

例:令和6年8月1日に新規指定された薬局((ロ)の場合)- ・①から④までは調剤基本料1に該当するものとして取り扱う(ただし、保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しているものとして第90 の1(1)から(4)までに該当する場合は、特別調剤基本料とする。特別調剤基本料の施設基準に該当する場合を除き、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引がある等の施設基準に該当する場合は調剤基本料3のイ又はロとする。上記の場合を除き、同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に40 万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が300 以上のグループに属する場合は調剤基本料3のハとする。)。

- ・②から③までにおける実績で判断し、その翌々月(④の翌日)から⑥まで適用する。

- ・令和7年

4月6月1日(⑥の翌日)から令和8年3月5月末日(⑦)までの調剤基本料の施設基準の適合は②から⑤までの期間における実績で判断する。

- (イ) 前年

(13)調剤基本料の注1ただし書(調剤基本料1として扱える特別な場合)に規定する施設基準

当年2月4月末日時点の状況をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月6月1日から翌年3月5月末日まで所定点数を算定する。ただし、当年4月6月1日から翌年3月5月末日までの間に、新たに施設基準に適合した場合は、届出を行うことができ、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月5月末日まで所定点数を算定することができるものとする。

(14)妥結率の実績

- (イ) 妥結率の実績の算定期間は、報告年度の当年4月1日から9月30日までとし、翌年

46月1日から翌々年35月月31日まで適用する。 - (ロ) (イ)にかかわらず、妥結率の報告年度の当年4月2日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においては、翌々年

35月31日までは妥結率が5割を超えているものとみなす. - (ハ) 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、(ロ)にかかわらず、当該遡及指定前の実績に基づいて取り扱う。

新規届出の場合

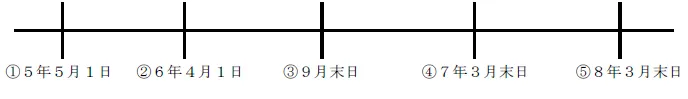

例:5年5月1日に新規指定された薬局の場合

- ・①から④までは妥結率が5割を超えていると見なす

- ・②から③までの妥結率の実績を令和5年4月1日(④の翌日)から⑤まで適用する。

(15)調剤基本料の注8(後発医薬品減算)に規定する保険薬局

届出前3月間の実績にて判定すること。

5 特掲診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関又は保険薬局が、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わないものであること。

- (1) 当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。

- (2) 当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)に違反したことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。

- (3) 地方厚生(支)局長に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成18年厚生労働省告示第104号)に規定する基準のいずれかに該当している保険医療機関である場合。

- (4) 当該届出を行う前6か月間において、健康保険法(大正11年法律第70号)第78条第1項(同項を準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高齢者医療確保法」という。)第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容若しくは調剤内容又は診療報酬若しくは調剤報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関又は保険薬局である場合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場合」とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」(平成12年5月31日保発第105号厚生省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受けた場合をいうものとする。

6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して副本に受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。

- --複数行略---

- 特別調剤基本料A (特調基A)第〇号

- 調剤基本料1 (調基1)第○号

- 調剤基本料2 (調基2)第○号

- 調剤基本料3イ (調基3イ)第○号

- 調剤基本料3ロ (調基3ロ)第○号

- 調剤基本料3ハ (調基3ハ)第○号

- 調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合) (調基特1)第○号

- 地域支援体制加算1 (地支体1)第○号

- 地域支援体制加算2 (地支体2)第○号

- 地域支援体制加算3 (地支体3)第○号

- 地域支援体制加算4 (地支体4)第○号

- 連携強化加算 (薬連強)第〇号

- 後発医薬品調剤体制加算1 (後発調1)第○号

- 後発医薬品調剤体制加算2 (後発調2)第○号

- 後発医薬品調剤体制加算3 (後発調3)第○号

- 無菌製剤処理加算 (薬菌)第○号

- 在宅薬学総合体制加算1 (在薬総1)第 号

- 在宅薬学総合体制加算2 (在薬総2)第 号

- 医療DX推進体制整備加算 (薬DX)第 号

在宅患者調剤加算 (在調)第○号- 特定薬剤管理指導加算2 (特薬管2)第○号

- かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (か薬)第○号

- 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 (在医麻)第〇号

- 在宅中心静脈栄養法加算 (在中栄)第〇号

7 略

8 4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。なお、令和4年までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。令和6年6月1日からの算定にかかわる届出については、令和6年5月2日以降に届出書の提出を行うことができる。

9 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者にして通知するものであること。

第3 届出受理後の措置等

1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関又は保険薬局の開設者は届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出を行うものであること。

ただし、神経学的検査、画像診断管理加算1及び2、麻酔管理料(Ⅰ)、歯科矯正診断料並びに顎口腔機能診断料について届け出ている医師に変更があった場合にはその都度届出を行い、届出にあたり使用する機器を届け出ている施設基準については、当該機器に変更があった場合には、その都度届出を行うこと。また、CT撮影及びMRI撮影について届け出ている撮影に使用する機器に変更があった場合にはその都度届出を行うこと。その場合においては変更の届出を行った日の属する月の翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日)から変更後の特掲診療料を算定すること。

ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。

2 届出を受理した保険医療機関又は保険薬局については、適時調査を行い(原則として年1回、受理後6か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。

3 「特掲診療料の施設基準等」に適合しないことが判明した場合は、所要の指導の上、変更の届出を行わせるものであること。その上で、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関又は当該保険薬局の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。

4 届出を行った保険医療機関又は保険薬局は、毎年7月1日8月1日現在で届出の基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものであること。

5 地方厚生(支)局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に提供し、相互に協力するよう努めるものとすること。

6 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関及び保険薬局においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号。以下「療担規則」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号。以下「療担基準」という。)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。

※生じた日(1月)→翌月(2月)に変更届提出→受理→翌月(3月)から算定ということ。ただし、月の1日に受理されればその月から算定可能。

第4 経過措置等

第2及び第3の規定にかかわらず、令和4年3月31日令和6年5月31日現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、令和4年4月令和6年6月以降の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和6年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された特掲診療料(表1)及び施設基準が改正された特掲診療料(表2)のうち届出が必要なものについては、令和4年4月1日令和6年6月1日以降の算定に当たり届出を行う必要があること。なお、表2における経過措置期間については、令和6年3月 31 日時点で改正前の特掲診療料の届出を行っている保険医療機関についてのみ適用される。

表1 新設された又は施設基準が創設された特掲診療料

- 在宅薬学総合体制加算

- 医療DX推進体制整備加算

表2 施設基準の改正された特掲診療料(届出が必要なもの)

調剤基本料2- 特別調剤基本料A

- 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的に調剤基本料1を算定することができる保険薬局)(令和8年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

調剤基本料の注4に規定する保険薬局- 地域支援体制加算(令和8年9月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

- 連携強化加算(令和7年1月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

表3 施設基準の改正された特掲診療料(届出が必要でないもの)

- 調剤基本料2

- 調剤基本料の注2に規定する保険薬局

- 調剤基本料の注4に規定する保険薬局

- 調剤管理加算

- 医療情報取得加算

- 服薬管理指導料の注14 に規定する保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)

表4 施設基準等の名称が変更されたが、令和4年令和6年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であれば新たに届出が必要でないもの

- 該当なし

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

第88 調剤基本料1

1 調剤基本料1に関する施設基準

調剤基本料2、調剤基本料3及び特別調剤基本料Aのいずれにも該当しない保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること。 なお、調剤基本料の「注1」のただし書の施設基準に該当する保険薬局(「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局)は、第88の2から4の基準にかかわらず調剤基本料1となる。

2 届出に関する事項

調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式84(R6.5.22届出書訂正)を用いること。

第88の2 調剤基本料2

1 調剤基本料2に関する施設基準

次のいずれかに該当する保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(調剤基本料3のイ及びロ並びに特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。

- ア 処方箋集中率等に基づく基準

- (イ)

特定の1月における処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(以下「処方箋集中率」という。)の合計が70%を超え、処方箋の受付回数が1月に4,000 回を超えるもの - (ロ)

処方箋集中率特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(以下「処方箋集中率」という。)が85%を超え、処方箋の受付回数が1月に2,000 回を超えるもの - (ハ) 処方箋集中率が95%を超え、処方箋の受付回数が1月に1,800 回を超えるもの

- (イ)

- イ 特定の保険医療機関からの処方箋受付回数に基づく基準(アに該当するものを除く。)

- (イ) 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一の建物内に複数の保険医療機関が所在するいわゆる医療モールの場合にあっては、当該建物内の全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算したものとする。)が1月に4,000 回を超えること。

- (ロ) 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、処方箋集中率が最も高い保険医療機関が同一の場合は、処方箋の受付回数は当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、1月に4,000 回を超えること。

2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点

(1) 処方箋の受付回数

処方箋の受付回数の計算に当たり、受付回数に数えない処方箋は以下のとおりとする。なお、療担規則第20 条第3号ロ及び療担基準第20 条第4号ロに規定するリフィル処方箋については、調剤実施ごとに受付回数の計算に含める(以下のアからウまでの本文に該当する場合を除く。)。

- ア 薬剤調製料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・休日等加算を算定した処方箋

- イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急時等共同指導料の基となる調剤に係る処方箋。ただし、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。)の処方箋については、単一建物診療患者が1人の場合は受付回数の計算に含める。

- ウ 介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表の「5」の居宅療養管理指導費のハの(2)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表の「4」の介護予防居宅療養管理指導費のハの(2)の基となる調剤に係る処方箋。ただし、単一建物居住者が1人の場合の処方箋については受付回数の計算に含める。

(2) 処方箋の受付回数及び特定の保険医療機関処方箋集中率等の算出に係る処方箋の受付回数が、調剤基本料の施設基準に該当するか否かの取扱いについては、処方箋受付回数の合計が、調剤基本料の施設基準で定められている回数に、受付回数を計算した月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定する。

(3) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合処方箋集中率は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。ただし、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合処方箋集中率を算出する際に、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合の処方箋の受付回数は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び同一期間内に受け付けた全ての処方箋の受付回数に含めない。1のアの(イ)の「処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合」は、上位3の保険医療機関それぞれの処方箋集中率を合計して得た値とする。

(4) (3)の計算に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。

(5) 「当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在している場合」とは、保険薬局と複数の保険医療機関が一つの建築物に所在している場合のことをいう。外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものは一つの建築物とみなす。

(6) 同一グループは次の基準により判断する(第88 の3、第88 の4、第92、第92 の2及び第95 において同じ。)。

- ア 同一グループの保険薬局とは、次

に掲げる者の全てののいずれかに該当する保険薬局とする。- ① 保険薬局の事業者の最終親会社等

- ② 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等

- ③ 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等

- ④ ①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者

- イ アの保険薬局の事業者の最終親会社等は、保険薬局の事業者を子会社等とする者のうち、親会社等がない法人又は個人(以下「法人等」という。)をいう(カにおいて同じ。)。

- ウ イの親会社等は、次に掲げる者とする。

- ① 他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等

- ② 他の法人(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)その他これに準じる形態の法人に限る。)の資本金の過半数を出資している法人等

- ③ 他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる法人等

- エ ア②及びイの子会社等は、次に掲げる者とする。この場合において、法人等の子会社等が次に掲げる者を有する場合における当該者は、当該法人等の子会社等とみなす。(法人等及びその子会社等が共同で次に掲げる者を有する場合における当該者を含む。)

- ① 法人等が議決権の過半数を所有している他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)

- ② 法人等が資本金の過半数を出資している他の法人(持分会社その他これに準じる形態の法人に限る。)

- ③ 法人等が、他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に規定する法人等と同等以上の支配力を有すると認められる場合における当該他の法人

- オ ア③の関連会社等とは、法人等及びその子会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第6項に規定する場合をいう。)における当該子会社等以外の他の法人をいう。

- カ 保険薬局の事業者の最終親会社等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。)である場合には、当該最終親会社の連結子会社(同条第4号に規定する連結子会社をいう。)をア②に掲げる者とみなし、当該最終親会社等の関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をア③に掲げる者とみなす。

(7) (6)ウ③及びエ③における「同等以上の支配力を有すると認められる」とは、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第4項第2号及び第3号に規定する要件に該当する場合等、他の法人の意思決定機関を支配している場合等が該当するものであること。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合は、この限りでないこと。

(8) 同一グループ内の処方箋受付回数が1月に3万5千回、4万回又は40万回を超えるか否かの取扱いは、当年2月末日時点で(6)に規定する同一グループ内の保険薬局について、保険薬局ごとの1月当たりの処方箋受付回数を合計した値が3万5千回、4万回又は40万回を超えるか否かで判定する。保険薬局ごとの1月当たりの処方箋の受付回数は以下のとおりとする。

- ア 前年2月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局の場合は、前年3月1日から当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を12で除した値とする。

- イ 前年3月1日から当年1月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日の属する月の翌月から、当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を月数で除した値とする。

- ウ 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、処方箋受付回数について、イの記載にかかわらず、当該遡及指定前の実績を含めて算出した値とする。

(9) 同一グループ内の保険薬局数が300 以上か否かの取扱いは、当年2月末時点で(6)に規定する同一グループ内の保険薬局の数(当該保険薬局を含む。)が300 以上であるか否かで判定する。

(10) 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局に関して、ここでいう不動産とは、土地又は建物を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるものに限るものである。また、ここでいう賃貸借取引関係とは、保険医療機関と保険薬局の事業者が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合を含むものである。なお、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局とは、当該契約の名義が当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(4)ア①から④までに定める者であるか否かにかかわらず、次のものを指すものである。

- ア 保険薬局の個々の店舗について、その土地又は建物が特定の保険医療機関の所有である場合における当該店舗

- イ 保険医療機関が保険薬局の事業者(当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(4)ア①から④までに定める者を含む。)から土地又は建物を賃借している場合おいて、当該保険医療機関と近接な位置にある当該保険薬局の店舗

3 届出に関する事項

調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式84を用いること。

第88の3 調剤基本料3

1 調剤基本料3に関する施設基準

(1) 調剤基本料3 イ

次のいずれかに該当する保険薬局であること(特別調剤基本料に該当するものを除く。)。であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。

- ア 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、4万回以下であり、同一グループの保険薬局の数が300 未満の場合

- (イ) 処方箋集中率が95%を超えるもの

- (ロ) 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があるもの

- イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に4万回を超え、40万回以下であり、同一グループの保険薬局の数が300 未満の場合

- (イ) 処方箋集中率が85%を超えるもの

- (ロ) 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があるもの

(2) 調剤基本料3 ロ

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に40 万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が300 以上である場合であって以下のいずれかに該当するものであること(特別調剤基本料に該当するものを除く。)。調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。

- ア 処方箋集中率が85%を超えるもの

- イ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があるもの

(3) 調剤基本料3 ハ

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に40 万回を超える又は同一グループの保険薬局の数が300 以上である場合であって、処方箋集中率が85%以下であること(調剤基本料2、調剤基本料3のロ又は特別調剤基本料に該当するものを除く。)。の調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(調剤基本料2、調剤基本料3のロ又は特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。

2 調剤基本料3の施設基準に関する留意点

- (1) 処方箋の受付回数及び処方箋集中率の取扱いについては、「第88 の2 調剤基本料2」の2と同様である。

- (2) 同一グループ内の処方箋受付回数が1月に3万5千回、4万回又は40 万回を超えるか否かの取扱いは、当年4月末日時点で(6)に規定する同一グループ内の保険薬局について、保険薬局ごとの1月当たりの処方箋受付回数を合計した値が3万5千回、4万回又は40 万回を超えるか否かで判定する。保険薬局ごとの1月当たりの処方箋の受付回数は以下のとおりとする。

- ア 前年4月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局の場合は、前年5月1日から当年4月末日までに受け付けた処方箋受付回数を12 で除した値とする。

- イ 前年5月1日から当年3月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日の属する月の翌月から、当年4月末日までに受け付けた処方箋受付回数を月数で除した値とする。

- ウ 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、処方箋受付回数について、イの記載にかかわらず、当該遡及指定前の実績を含めて算出した値とする。

- (3) 同一グループ内の保険薬局数が300 以上か否かの取扱いは、当年4月末時点で「第88 の2 調剤基本料2」の2の(6)に規定する同一グループ内の保険薬局の数(当該保険薬局を含む。)が300 以上であるか否かで判定する。

- (4) 「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」における「不動産」とは、土地又は建物を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるものに限るものである。

- (5) 「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」における「賃貸借取引関係」とは、保険医療機関と保険薬局が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指す他、次のアからウまでの場合を含む。

- ア 保険医療機関が所有又は賃借(賃料が発生しない場合を含む。以下同じ。)する不動産を第三者(「第88 の2 調剤基本料2」の2の(6)に規定する事業者の最終親会社等を含む。以下同じ。)が賃借し、当該賃借人と保険薬局との間で賃貸借取引を契約している場合(第三者による転借が複数回行われている場合を含む。)

- イ 保険薬局が所有又は賃借する不動産を第三者が賃借し、当該賃借人と保険医療機関との間で賃貸借取引を契約している場合(第三者による転借が複数回行われている場合を含む。)

- ウ 保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合

- (6) (5)のア及びイについては、令和6年4月以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬局が該当する。ただし、遡及指定が認められる場合であって、令和6年3月 31 日以前から、(5)のア及びイに該当する場合を除く。

- (7) 「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」とは、当該契約の名義が当該保険薬局の事業者の最終親会社等、「第88 の2 調剤基本料2」の2の(6)に定める者であるか否かにかかわらず、次のものを指すものである。

- ア 保険薬局の個々の店舗について、その土地又は建物が特定の保険医療機関の所有である場合における当該店舗

- イ 保険医療機関が保険薬局の事業者(当該保険薬局の事業者の最終親会社等、「第88 の2 調剤基本料2」の2の(6)に定める者を含む。)から土地又は建物を賃借している場合において、当該保険医療機関と近接な位置にある当該保険薬局の店舗

3 届出に関する事項

調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式84 を用いること。

第88 の4 特別調剤基本料A

1 特別調剤基本料Aに関する施設基準

保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、処方箋集中率が50%を超えるとして調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合を除く。

2 特別調剤基本料Aの施設基準に関する留意点

(1) 処方箋の受付回数及び処方箋集中率の取扱いについては、「第88 の2 調剤基本料2」の2と同様である。

(2) 「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」とは、次のアからエまでのいずれかに該当するものであること。ただし、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在している場合は、ここでいう「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」には該当しない。

- ア 当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局である場合

- イ 当該保険医療機関が譲り渡した不動産(保険薬局以外の者に譲り渡した場合を含む。)を利用して開局している保険薬局である場合

- ウ 当該保険医療機関に対し、当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している保険薬局である場合

- エ 当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した保険薬局である場合

(3) (2)における「不動産」及び「賃貸借取引関係」の取扱いについては、「第88 の3 調剤基本料3」の2の(4)及び(5)と同様である。

(4) (2)のアについては、保険薬局(保険薬局の事業者の最終親会社等、「第88 の2 調剤基本料2」の2の(6)に定める者を含む。)の不動産を保険医療機関が賃借している場合であって、当該保険医療機関と近接する位置に同一グループの他の保険薬局があるときは、当該他の保険薬局は「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。

(5) (2)のアについては、次のアからエまでのいずれかに該当する場合に「特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局」と判断する。

- ア 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局(「第88 の3 調剤基本料3」の2の(5)のアからウまでに該当する場合を含む。以下、(5)において同じ。)であって、平成28 年10 月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成28 年9月30 日以前から、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

- イ 平成28 年9月30 日以前に開局した保険薬局であって、平成28 年10 月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったが、平成28 年10 月1日以降に、病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。

- ウ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局であって、平成30 年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成30 年3月31 日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

- エ 平成30 年3月31 日以前に開局した保険薬局であって、平成30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったが、平成30 年4月1日以降に、診療所である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となったもの。

- オ ウ及びエについては、平成30 年3月31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、ウのただし書きに該当するものとみなす。

(6) (2)のイについては、次のアからエまでのいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係がある場合」と判断する。この場合において、譲り受けた者が更に別の者に譲り渡した場合を含め、譲り受けた者にかかわらず適用する。

- ア 病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して、平成28 年10 月1日以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬局である場合。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成28 年9月30 日以前から、病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合を除く。

- イ 平成28 年9月30 日以前に開局した保険薬局であって、平成28 年10 月1日以降に、病院である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局しているもの。

- ウ 診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して、平成30 年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けた保険薬局である場合。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成30 年3月31 日以前から、診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局している場合を除く。

- エ 平成30 年3月31 日以前に開局した保険薬局であって、平成30 年4月1日以降に、診療所である保険医療機関が譲り渡した不動産を利用して開局しているもの。

- オ ウ及びエについては、平成30 年3月31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、ウのただし書きに該当するものとみなす。

(7) (2)のウについては、特定の保険医療機関に対する貸与時間の割合がそれ以外のものへの貸与時間全体の3割以上である場合に「当該保険薬局が所有する会議室その他の設備を貸与している」と判断する。この場合において、災害等の発生により、緊急にやむを得ず当該保険医療機関に貸与した場合は、当該貸与に係る時間は含めないものとする。

(8) (2)のエについては、次のア又はイのいずれかに該当する場合に「当該保険医療機関から開局時期の指定を受けて開局した」と判断する。なお、公募の際に、開局時期が明示されていない場合であっても、開局時期の指定を受けたものとみなす。

- ア 病院又はその開設者からの公募(病院又はその開設者からの依頼により第三者が公募する場合を含む。)に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成28 年10 月1日以降に開局した場合

- イ 診療所からの公募に応じるなど、開局時期の指定を受けて平成30 年4月1日以降に開局した場合(ただし、平成30 年3月31 日以前に不動産の賃貸取引又は譲り渡しの契約若しくは建物の建築の契約を行うなど、当該開局に係る手続きが相当程度進捗している場合には、平成30 年4月1日以降に開局したものと判断しない。)

(9) (2)のエについては、開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合についても適用する。

(10) 「当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合」の取扱いについては、「第88 の2 調剤基本料2」の2の(5)と同様である。

(11) 令和4年4月以降に、保険薬局が直接関与できずに、保険薬局が利用していた不動産について、不動産の所有者が変更になった場合等において、(2)のア又はイのいずれかに該当することとなった場合においては、新たに「保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局」になった当該月の翌月から6か月間に限り、特別調剤基本料Aを適用しない(当該保険薬局が移転した場合を除く。)

。 (12) 保険薬局が遡及指定を受ける場合において、遡及指定前から移転等により不動産賃貸借関係が変更となる場合には、遡及指定後の不動産賃貸借関係を踏まえ、特別調剤基本料Aへの該当性を判断すること。

(13) 令和6年4月末時点で、次のアからカまでのいずれかに該当する保険薬局においては、(2)のアからエまでの該当性について改めて確認し、特別調剤基本料Aへの該当性を判断した上で、地方厚生(支)局長に対して、届出を行うこと。

- ア 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成28 年10 月以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成28 年9月30 日以前から、病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

- イ 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局(「第88 の3 調剤基本料3」の2の(5)のアからウまでに該当する場合を含む。以下、(13)において同じ。)のうち、平成28 年9月以前に開局したものであって、平成28 年10 月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成28年10 月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

- ウ 病院である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成28 年9月以前に開局し、平成28 年10 月以降に遡及指定を受けたものであって、平成28 年10月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成28 年10 月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

- エ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成30年4月1日以降に新規に開局し、指定を受けたもの。ただし、遡及指定が認められる場合であって、平成30 年3月31 日以前から、診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある場合を除く。

- オ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成30年3月以前に開局したものであって、平成30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成30 年4月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

- カ 診療所である保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局のうち、平成30年3月以前に開局し、平成30 年4月以降に遡及指定を受けたものであって、平成30 年4月1日時点では特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係になかったものについて、平成30 年4月以降に賃貸借取引関係に変更があったもの。

3 届出に関する事項

調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式84 を用いること。

第89 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的に調剤基本料1を算定することができる保険薬局)

1 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

- (1) 対象となるのは、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについての別添3の別紙2の「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局であること。

- (2) 「特定の区域内」とは、原則として、学校教育法施行令(昭和28 年政令第340 号)第5条第2項に基づき、就学すべき中学校の指定をする際の判断基準として、市町村(特別区を含む。)の教育委員会があらかじめ設定した区域(以下「中学校区」という。)とする。ただし、当該保険薬局の所在する中学校区外に所在する保険医療機関であっても、当該保険薬局における当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が70%を超える場合には、当該保険医療機関は特定の区域内にあるものとみなす。

- (3) 「特定の区域内における保険医療機関」の数には、歯科医療のみを担当する保険医療機関を含めず、医科歯科併設の保険医療機関は含める。

- (4) 処方箋の受付回数が1月に2,500 回を超えるか否かの取扱いについては、「第88 の2調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。

2 届出に関する事項

- (1) 施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の2を用いること。

- (2) 当該保険薬局が所在する中学校区について、当該区域の地名がわかる資料を添付すること。

- (3) 令和6年3月31 日において、現に改正前の基本診療料施設基準通知の別添3の別紙2の「医療を提供しているが、医療資源の少ない地域」に所在する保険薬局が、調剤基本料の注1ただし書に規定に係る届出を行っている場合は、令和8年5月31 日までの間、なお効力を有するものとする。

第90 調剤基本料の注2に規定する保険薬局(特別調剤基本料B)

対象となるのは、地方厚生(支)局長に対して、調剤基本料に係る届出を行っていない保険薬局であること。

第91 調剤基本料の注4に規定する保険薬局

1 次のいずれかに該当する保険薬局は「注4」の規定により、調剤基本料を100 分の50 に減算する。

(1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。

(2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況について、地方厚生(支)局長等に報告していない保険薬局であること。

(3) 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局であること。ただし、処方箋の受付回数が1月に600 回以下の保険薬局である場合を除く。

2 妥結率等に関する留意点

(1)保険薬局と卸売販売業者との価格交渉においては、医薬品特有の取引慣行や過度な薬価差、薬価差の偏在の是正を図り、適切な流通取引が行われる環境を整備するため、厚生労働省「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」(以下「流通改善ガイドライン」という。)に基づき、原則として全ての品目について単品単価契約交渉とすることが望ましいこと、個々の医薬品の価値を無視した値引き交渉、医薬品の安定供給や卸売業者の経営に影響を及ぼすような流通コストを全く考慮しない値引き交渉を慎むこと等に留意するとともに、医薬品価格調査の信頼性を確保する観点から定めているものであり、「妥結率」、「単品単価契約率」及び「一律値引き契約に係る状況」「医療用医薬品の取引に係る状況」及び「流通改善に関する取組状況」については以下のとおりとする。なお、医薬品取引に係る契約書の写し等の資料については求めに応じて説明できるよう、適切に保管していること。

- ア「妥結率」の報告における妥結とは、取引価格が決定しているものであり、契約書等の遡及条項により、取引価格が遡及し変更することが可能な場合には未妥結とする。また、取引価格は決定したが、支払期間が決定しないなど、取引価格に影響しない契約事項が未決定の場合は妥結とする。

※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。

妥結率=卸売販売業者(医薬品医療機器等法第34 条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)/当該保険薬局において購入された医療用医薬品の薬価総額 - イ 「単品単価契約率」における単品単価契約とは、品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約をいう。

※ 単品単価契約率の計算については、下記のとおりとする。

単品単価契約率=単品単価契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/卸売販売業者と当該保険薬局との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額 - イ 「医療用医薬品の取引に係る状況」とは、前年度における価格交渉及び妥結価格についての状況をいう。

- ウ 「一律値引き契約に係る状況」における一律値引き契約とは、「卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約」をいう。この場合、一定割合以上とは、以下の計算により得られた割合が5割以上であることとし、全ての医療用医薬品が一律値引きにより価格決定した場合を含むものとする。

また、一律値引き契約に係る状況については、一律値引き契約の該当の有無及び該当有りとした場合にあっては、取引卸売販売業者ごとの当該契約における値引き率(薬価と取引価格(税込み)との差を薬価で除し、これに100 を乗じて得た率をいう。)を報告すること。

※ 一律値引き契約における割合の計算については、下記のとおりとする。

総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/卸売販売業者と当該保険薬局との間で取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額 - ウ 「流通改善に関する取組状況」とは、流通改善ガイドラインにおいて、卸売販売業者と保険医療機関・保険薬局との関係において留意する事項とされている、単品単価契約の推進、個々の医薬品の価値に基づいた価格交渉の推進、価格交渉の頻度の改善等の取組について、当該保険薬局における状況を報告するものであること。

(2) 妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組状況に係る状況について、別添2の様式85 により、毎年10 月1日から11 月末日までに、同年4月1日から9月30 日までの期間における実績を地方厚生(支)局長へ報告することとし、11 月末日までの報告に基づく調剤基本料は、翌年4月1日から翌々年3月末日翌年6月1日から翌々年5月末日まで適用する。

3 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務に関する留意点

(1) 「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務」は、以下のものをいう。

- 薬剤調製料の時間外等加算、休日加算及び深夜加算並びに夜間・休日等加算

- 服薬管理指導料の麻薬管理指導加算

- 調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算

- 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

- かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

- 外来服薬支援料1

- 服用薬剤調整支援料

- 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料及び在宅患者緊急時等共同指導料並びに居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を算定するに際して実施する業務

- 退院時共同指導料

- 服薬情報等提供料

(2) 「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」は、1年間の(1)に掲げる業務の算定が合計10 回未満のものが該当する。ただし、特別調剤基本料A又は特別調剤基本料Bを算定する保険薬局においては合計100 回未満のものが該当する。

(3) 「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」への該当性は、前年5月1日から当年4月末日までの1年間の実績をもって判断する。該当する場合は当年6月1日より翌年3月末日までの間は、調剤基本料の注4で定める点数で算定する。ただし、前年5月1日から当年4月末日までに指定された保険薬局の場合は、3の(1)に掲げる業務の算定回数が、(2)に掲げる年間の実績基準(10 回又は100 回)を12 で除して得た数に当年4月末までの調剤基本料を算定した月数を乗じて得た数以上であれば、「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」に該当しないものとする。

(4)「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」に該当した場合であっても、当年6月1日から翌年5月末日までの期間中に、(1)に掲げる業務を合計10 回(特別調剤基本料A又は特別調剤基本料Bを算定する保険薬局においては合計100 回)算定した場合には、算定回数を満たした翌月より「薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局」に該当しない。

(5) 処方箋の受付回数が1月に600 回を超えるか否かの取扱いについては、調剤基本料の施設基準「第88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。

第94 調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

1 以下のいずれかに該当する保険薬局は調剤基本料を5点減算する。ただし、処方箋受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除くものとする。

- (1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が50%以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものを除く。

- (2) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合について、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について行う報告等を通じ、直近1年間に地方厚生(支)局長への報告を行っていないこと。

2 「当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないもの」とは、直近1月間の当該保険薬局における処方箋受付回数のうち、先発医薬品の変更不可の記載がある処方箋の受付回数が50%以上の場合のことをいう。この場合の処方箋受付回数は、調剤基本料の施設基準「第88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。

3 1の(1)の後発医薬品の後発医薬品の調剤数量割合に基づく当該減算への該当性については、直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合をもって翌月に判断し、該当する場合は、翌々月から調剤基本料を減算する。

4 1の(2)の直近1年間に地方厚生(支)局長に報告を行っていない保険薬局に該当した場合は、当該報告を行った場合には、報告を行った月の翌月より、当該保険薬局に該当しないものとして取り扱う。

5 調剤基本料の注8に係る規定は、令和4年9月30 日までの間に限り、なお従前の例による。

届出の注意点

1年間の処方箋応需の実績が全くない保険薬局の場合、処方箋の受付回数並びに特定の保険医療機関からの集中率は調剤基本料の特例に該当しないため、調剤基本料1として届出を行ってよい(R2保険調剤Q&A)

加算要件を満たさなくなった場合は、辞退届を提出する。辞退届の算定辞退年月日は、月末ではなく、1日付です。

調剤基本料の届出で「全処方箋の受付回数並びに主たる保険医療機関に係るものの受付回数及びその割合」の期間は、前年の3月1日以前に指定されている薬局については「前年3月1日から当年2月末日までの1年間」になります。

前年3月1日以降に指定された薬局(新規含み、遡及指定を除く)については、こちらの期間で計算する。

施設基準に適合するとの届出をした後は、前年3月1日から当年2月末日までを記載し、その期間の実績をもって施設基準の適合性を判断し、当年4月1日から翌年3月末日まで所定点数を算定できるものとする(令和6年は例外として、当年6月1日から翌年5月末日まで)。

→一度届出を出せば、毎年3月に基準を満たしているかをチェックして満たしていれば(変更がなければ)、翌年から1年間は継続算定できるという事。

届出は電子申請(保険医療機関等電子申請・届出等システム)にも対応しています。

処方箋受付回数と集中率の算出は、調剤報酬点数表は健康保険法に基づくものであることから、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療にかかわる保険が対象。公費のみや労災保険に係る処方箋は対象とならないが、国保併用などの場合対象となる。

調剤報酬点数表についての参考資料の送付について

(H8年7月12日事務連絡)

問2 処方箋の受付回数及び集中度を算出する際、対象となる処方箋は健保、国保及び老人保健に係る処方箋であり、公費、労災及びこれらの併用(健保、国保及び老人保健との併用を除く。)に係る処方箋は含まれないと解してよいか。

答 貴見のとおり

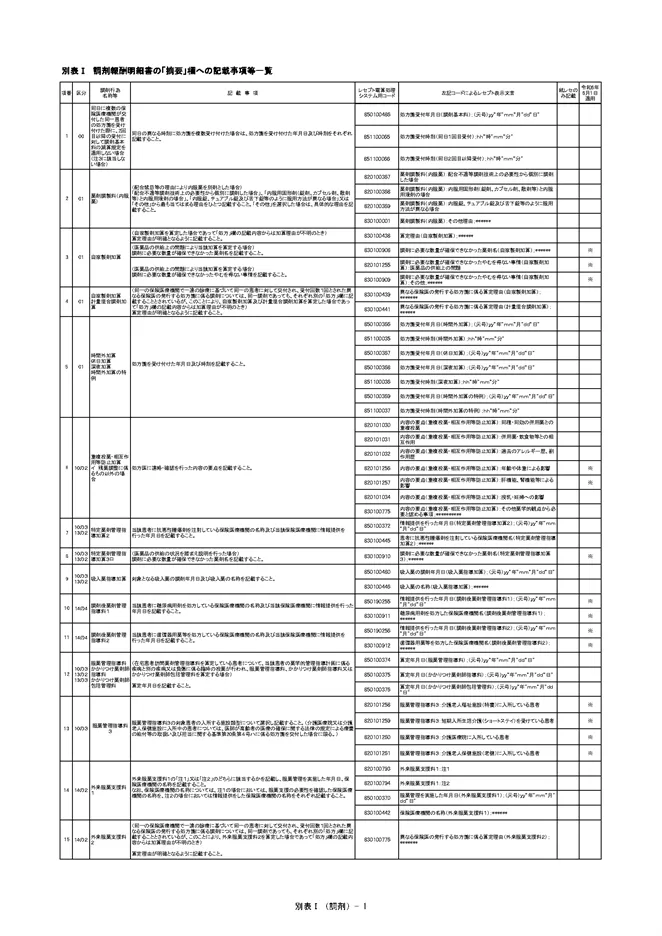

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項)

同日に複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を受け付けた際に、2回目以降の受付に対して調剤基本料の減算規定(100分の80)を適用しない場合(注3に該当しない場合)

同日の異なる時刻に処方箋を複数受け付けた場合は、処方箋を受け付けた年月日及び時刻をそれぞれ記載すること。

- 850100486 処方箋受付年月日(調剤基本料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

- 851100065 処方箋受付時刻(同日1回目受付);hh“時”mm“分”

- 851100066 処方箋受付時刻(同日2回目以降受付);hh“時”mm“分”

妥結率の報告についてのQ&A

(答)該当する項目が複数ある場合は、全て選択すること。

(答)特掲診療料施設基準通知の第 88 の2における「調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(6)の規定により判断すること。

(答)「価格交渉を代行する者」の該当性については、以下により判断すること。なお、判断について疑義が生じる場合は、厚生労働省が設置している流通改善ガイドラインの相談窓口に照会すること。

○価格交渉を代行する者の該当性

事業者が次のいずれかに該当する場合、「価格交渉を代行する者」とする。なお「同一グループ」とは問2のとおりであるが、これに該当しない場合は「別グループ」という。

1.医薬品卸と医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)との価格交渉において、事業者が医療機関等に代わって医薬品卸と価格交渉を行う場合であって、医療機関等と事業者が別グループの場合(事業者と同一グループの医療機関・薬局分と別グループの医療機関・薬局分をあわせて価格交渉する場合も含む。)。

ただし、事業者が医薬品卸と直接価格交渉せず、医療機関等と医薬品卸の交渉の場に同席するなど、価格交渉に間接的に関与している場合も価格交渉を代行していることに含まれるが、ベンチマークなど価格交渉に影響を与えるデータの提供のみを行う場合は含まれない。

2.医療機関等と別グループの事業者が大半の医療用医薬品(歯科用医薬品は除く。)を製薬企業から購入せず、医薬品卸から購入し、医療機関等に販売している場合、又は医療機関等と別グループの事業者が、医薬品卸と価格交渉し、医療機関等からの代金回収と医薬品卸への代金支払いを行うが、医薬品卸への発注や医療機関等からの受注が当該事業者を介さず、医薬品卸と医療機関で直接行われる場合(事業者と同一グループの医療機関・薬局分と別グループの医療機関・薬局分をあわせて購入又は代金の回収や支払いをする場合も含む。)。

(答)医薬品の価値の変動による妥結価格の変更等を除き、前年度の上半期の乖離率と比較して、下半期の乖離率に変動がなかった場合は、当該事項を選択すること。

(答)取引先と個別品目ごとに取引価格を決めていたとしても、例えば、以下については、単品単価交渉に該当しないと考えられる。

- 総価値引率を用いた交渉

- 全国最低価格に類する価格をベンチマークとして用いた交渉

- ベンチマークを用いた交渉の内、配送コストなどの地域差及び購入金額、支払条件、返品、急配等の取引条件を考慮していない単価をベンチマークとし、当該価格で決定する一方的な交渉

- 法人格・個人事業主が異なる加盟施設との取引価格の交渉を一括して受託する業者の価格交渉について、加盟施設ごとの地域差や取引条件等を考慮しない取引価格での交渉や加盟施設の確認が行われない交渉

(答)取引する複数の新薬創出等加算品目の内、単品単価交渉をした新薬創出等加算品目が1品目のみの場合や、取引している全ての新薬創出等加算品目数に対して、単品単価交渉で取引された品目の割合が低い場合は該当しない。判断について疑義が生じる場合は、厚生労働省が設置している流通改善ガイドラインの相談窓口に照会すること。

(答)「医薬品の価値に変動がある場合」とは、例えば、期中において薬価改定があった場合が該当する。なお、購入者側の都合で妥結価格を変更する場合はこれに該当しない。

(答)全ての品目について単品単価交渉を行っている場合は、当該事項を選択すること。なお、判断について疑義が生じる場合は、厚生労働省が設置している流通改善ガイドラインの相談窓口に照会すること。

(答) 4月1日に新規指定となった場合は、4月1日から9月30日の実績を10月に報告することになり、4月2日から9月30日に新規指定となった場合は、当該年度の報告は不要であり、翌年10月31日まで妥結率が低いとはみなされない。なお、来年度以降は報告が必要となることに留意すること。

(答) 組織変更や増床以前の妥結率と以降の妥結率(4月から9月分)をまとめて報告する。なお、10月以降に増床した場合には、来年度以降の報告となる。

(答) 原則として契約書の写しに加え、保険医療機関等と卸売販売業者が取引した医薬品の薬価総額とその内訳、そのうち妥結した品目と合計がわかる資料が必要になる。

(答) 例えば取引のある卸売販売業者ごとに、卸売販売業者と保険医療機関等の両者が押印により、妥結率の報告対象となる期間において価格が変更されることがない旨証明することをもって、契約書の写しに替えることができるものとする。

(答) 妥結率の報告は保険医療機関等ごとに行うものであり、妥結率は実際に保険医療機関等と卸売販売業者が取引(本部又は本社から調達したものを含む)した医薬品の価格、妥結状況から算出する。

また、本部又は本社と卸売販売業者間での契約に係る資料も、保険医療機関等ごとの妥結率の状況が分かる資料であれば妥結率の根拠となる資料として差し支えない。

(答) 当該薬局と妥結率を報告する保険薬局間の取引に限り、薬価総額とそのうち妥結した総額を証明する書類(この場合は、妥結率を報告する保険薬局の押印のみで良いものとする)とそれらの額の根拠となる資料を提出すること。

Q&A(R6年度調剤報酬改定)

(答)指定の日の属する月が5月から 12 月であれば当年4月末時点の、1月から4月までであれば前年4月末時点の同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断されたい。したがって、①及び②のいずれについても令和6年4月末時点の同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断することとなる。

(答)指定の日の属する月が5月から 12 月であれば当年4月末時点の、1月から4月までであれば前年4月末時点の当該開設者を含めた同一グループの薬局数(当該保険薬局を含む。)で判断し、新たに所属することになった時点の薬局数では判断しない。

(答)「令和6年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」(令和6年3月 25 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別添のチェックリストを参照のこと。

(答)令和6年6月診療分の施設基準の届出については、令和6年5月2日から6月3日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和6年5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予想されることから、可能な限り令和6年5月17日までの届出に努めること。 ただし、令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申請は令和6年5月20日から受付開始となるため、留意すること。

(答)令和6年4月以降に令和6年度診療報酬改定前の施設基準による届出を行った保険医療機関又は保険薬局については、令和6年度診療報酬改定における施設基準(以下「新施設基準」という。)の経過措置であって、令和6年3月 31 日において現に届出を行っていることを要件としている経過措置の対象にならない。

(答)それぞれ以下のとおり。

① 施設基準で改正がない場合(名称のみが改正された場合を含む。)又は施設基準が改正された場合であって届出が必要でない場合令和6年6月3日以降に再度届出を行う必要はない。

② 施設基準が改正された場合であって届出が必要な場合(経過措置が置かれているものであって、令和6年3月 31 日において現に届出を行っていることを要件としている場合を含む。)

令和6年6月3日までに新施設基準による届出を行う必要がある。なお、当該届出を行った保険医療機関については、経過措置終了時期(例えば令和6年 10 月1日)の再度の届出は必要ない。

Q&A(R4年度調剤報酬改定)

(答)よい。なお、同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に3万5千回を超える場合及び 40 万回を超える場合並びに同一グループの保険薬局の数が 300 以上である場合についても同様の考え方である。

これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成 28 年3月 31日事務連絡)別添4の問1は廃止する。

(答)含める。なお、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に係る処方箋の受付回数を特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び同一期間内に受け付けた全ての処方箋の受付回数に含めず算出する。

Q&A(R2年度調剤報酬改定)

(答)、必要な届出を行えば、注1のただし書きに基づき調剤基本料1を算定することができる。

(答)含まない。同時に受け付けたもののみが対象となる。

(答)最初に保険薬局として指定された年月日により判断する。

(答)平成 30 年3月 31 日以前に開局したものであっても、当該規定の趣旨を踏まえ、平成 30 年4月1日以降に特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となった場合には、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局と判断する。

なお、平成 28 年9月 30 日以前に開局した保険薬局であって、平成 28年 10 月1日以降に病院である特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局となった場合も同様に、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局と判断する。

Q&A(H30年調剤報酬改定)

(答)同一グループの保険薬局の勤務者には役員を含める。また、間接部門の勤務者等でも、保険薬局業務に関与する部門の勤務者であれば含める。

保険薬局の1年間の処方箋受付回数

A医療機関(歯科以外) 2,000 回

A医療機関(歯科) 100 回

A医療機関以外 20,000 回

※ A医療機関が最も処方箋受付回数が多い

(答)

処方箋受付回数について

2,000 + 100 + 20,000 = 22,100 回 となる。

処方箋集中率について

((2,000 + 100)/22,100)× 100 = 9.5% となる。

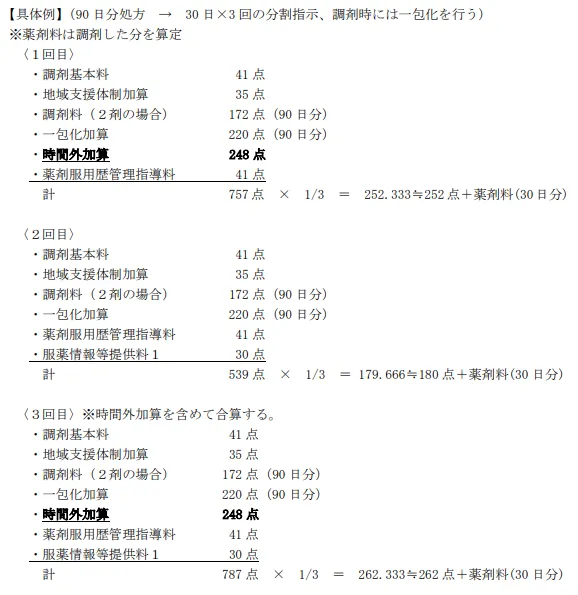

(答)それぞれの分割調剤を実施する日に、当該処方箋について分割調剤を実施しない場合に算定する点数(調剤基本料及びその加算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料)を合算した点数の3分の1に相当する点数を算定する。したがって、調剤時に時間外加算の要件を満たす場合には、当該加算も合算した点数に基づき算定することになる。

(答)開設日の属する月の翌月1日から1年間の実績により判断し、それ以降は前年3月から当年2月末までの実績により当年4月からの適用について判断すること。最初の判定までの間はこれらの減算又は特例は適用しないこと。

Q&A(H28年調剤報酬改定)

(答)貴見のとおり。

(答)貴見のとおり。

なお、新規指定時に届け出た調剤基本料の区分から変更になった場合は速やかに届け出ること。

(答)既に指定を受けている保険薬局としては、調剤基本料は4月1日から翌年3月末日まで適用されているので、同一グループに新たに所属したことをもって改めて届け出ることは不要であり、所属する前の調剤基本料が算定可能である。なお、次年度の調剤基本料の区分は、当年3月1日から翌年2月末日までの実績に基づき判断し、現在の区分を変更する必要がある場合は翌年3月中に調剤基本料の区分変更の届出を行うこと。

(答)貴見のとおり。前年3月1日から当年2月末の処方箋受付回数をもとに計算すること。

(答)貴見のとおり。

(答)同一グループの範囲については、保険薬局の最終親会社等に確認を行い判断すること。また、当該最終親会社等にあっては、保険薬局が同一グループに属していることを確認できるよう、グループ内の各保険薬局に各グループに含まれる保険薬局の親会社、子会社等のグループ内の関係性がわかる資料を共有し、各保険薬局は当該資料を保管しておくこと。

(答)直系2親等、傍系2親等を指す。

(答)含まれる。

(答)患者数ではなく、実際に算定した回数として計算すること。

(答)貴見のとおり。

・「重複投薬・相互作用等防止加算」→「重複投薬・相互作用防止加算

・「服薬情報等提供料」→「長期投薬情報提供料1」、「長期投薬情報提供料2」又は「服薬情報等提供料」

(答)貴見のとおり。

(答)基準調剤加算は算定できない。薬剤服用歴管理指導料については、注1のただし書きに該当する保険薬局として取り扱うので50点を算定する。

(答)貴見のとおり。

Q&A(H26年調剤報酬改定)

(答) 貴見のとおり。

(答) 貴見のとおり。

(答) 平成26年4月中、全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものである。なお、その後については、変更が生じた都度、報告が必要である。

(答) 平成26年4月中、全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものである。また、平成25年12月1日以降に新規で保険薬局の指定を受けた薬局については、指定日の翌月から起算して、4ヶ月目の月に報告することで差し支えない。なお、その後については、変更が生じた都度、報告が必要である。

(答)貴見のとおり。

なお、医薬品メーカー等から直接医薬品を購入する場合も想定されるが、その場合においても、当該メーカー等が卸売販売業の許可を取得している場合は購入元の対象となることに留意されたい。

Q&A(H22年度診療報酬改定)

A:その通り

A:その通り

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

記事No2436 題名:Re:とむ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-10 19:03:21

はじめまして。

なるほど、新患のみですと、3月以内に再度処方箋を持参した患者がいないので、手帳持参の割合が0/0で0%となり、条件を満たしてしまうのではということでしょうか。

しかし、3か月以内に再度処方箋を持ってきた患者が一人もいなければ、この特例を考える必要がそもそもなくなるため、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないと思います。

記事No2435 題名:基本料について 投稿者:とむ 投稿日:2023-04-09 16:38:38

いつも参考にさせて頂いています。

開局2年目で新患のみしか行えなかった薬局があるとします。

3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数は「0」となるため、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当するのでしょうか?

記事No2156 題名:調剤基本料、服薬管理指導料について 投稿者:ざわ 投稿日:2022-06-06 16:27:25

お忙しい中お返事ありがとうございます。

ご確認までしていただきありがとうございます。

記事No2155 題名:Re:ざわ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-06 15:19:47

どちらか片方のみの算定となります。

念のため実際を確認したかったので返信遅れました。よろしくお願い致します。

記事No2151 題名:調剤基本料、服薬管理指導料について 投稿者:ざわ 投稿日:2022-06-04 14:41:05

同日・同一病院で自費や労災、自賠責、公害のいずれかの処方箋と医療保険の処方箋の2枚持ってこられた場合、基本料と服薬管理指導料はどちから片方のみ算定でしょうか⁇

- << 前のページ

- 次のページ >>